【2025年最新版】EVの普及状況まとめ

EV(電気自動車)は、環境負荷の低減や運用コスト削減の面から注目を集めており、国内でもその普及が進んでいます。しかし、EVの導入を検討する企業や個人にとって、販売台数の推移や充電インフラの整備状況、政府や自治体の支援策などの情報が重要となります。

本記事では、国内のEV販売状況や充電スタンドの整備状況を詳しく解説し、企業がEVを導入するメリットについても紹介します。EVリースの活用など、導入ハードルを下げるためのポイントについても触れているので、ぜひ参考にしてください。

国内のEV登録(販売)台数の推移

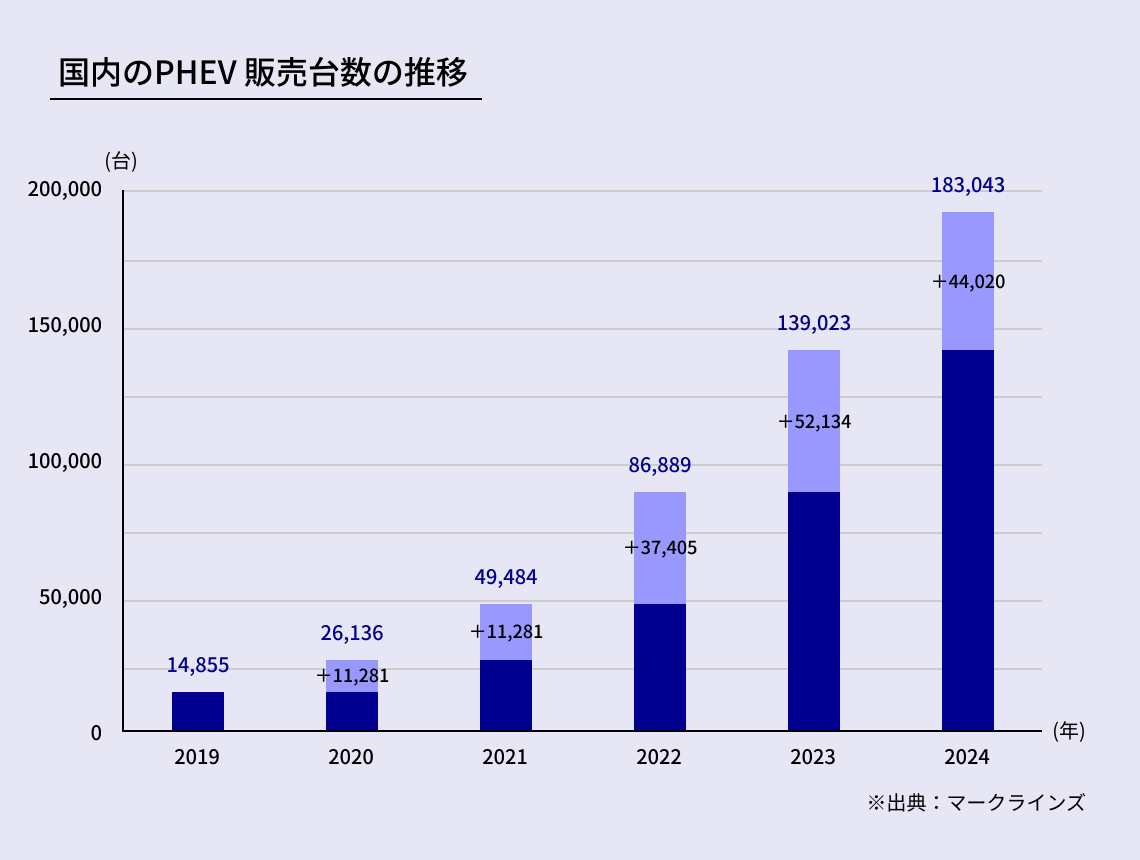

国内のEV販売台数はどのように推移しているでしょうか。ここではEVとPHEVでそれぞれの販売台数を見ていきます。

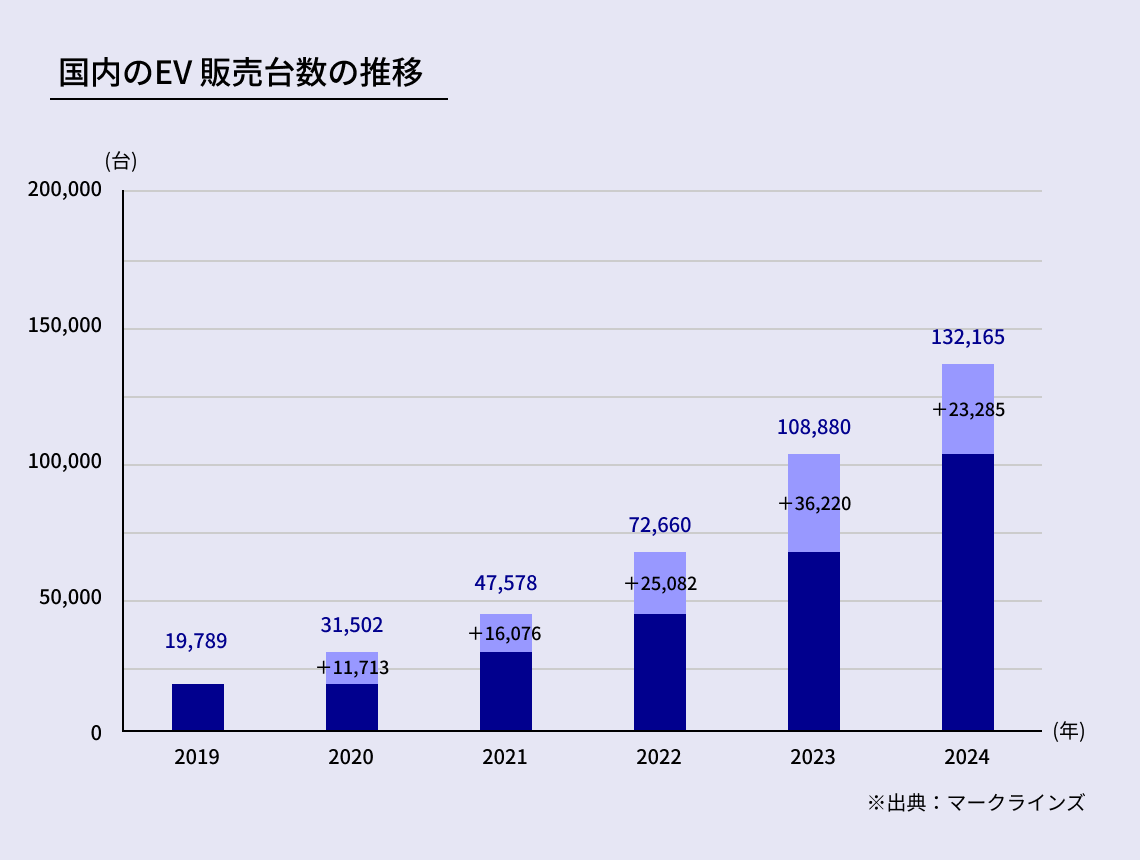

国内のEV販売状況

以下のグラフは、国内のEVの最新の販売台数推移を示したものです。

EVは販売台数を徐々に伸ばしていき、2024年時点では累計で約13万台となっています。

特に日産サクラと三菱eKクロスEVが販売台数を大きく伸ばしていましたが、2024年には販売台数の伸びが若干小さくなっています。

また、PHEVの販売台数と比較すると、2024年時点ではPHEVが多く販売されていることが分かります。

2023年の三菱eKクロス以降、軽EVの新型車が登場していないこと、また乗用車も新型車の登場が少なかったことが要因として考えられます。これから新型車が発売されていくことで、軽EVの普及率も増加していくことが期待されます。

地域別のEV普及状況

ここでは経済産業省(次世代自動車振興センター)が実施している補助金交付の集計データと各都道府県の人口データをもとに、EVの普及状況を見ていきます。

都道府県別のEV普及状況

今回は人口1万人あたりの普及台数を集計しました。EVが最も普及しているのは岐阜県、続いて大分県、佐賀県、滋賀県、山形県、福島県という結果になりました。一方で、北海道や青森県、岩手県など、寒冷地での普及はあまり進んでいないことがわかります。

地方圏、特に岐阜県や大分県などでEV普及が進んでいるのは、自治体として他地域よりも早い段階から独自の購入補助金や優遇策を設けて後押しすることで、EV普及を推進していることが要因です。また、自分の土地を持っている住民・企業が多いことから、駐車スペースの確保が容易で充電設備の導入が進めやすいことも要因の1つと言えるでしょう。

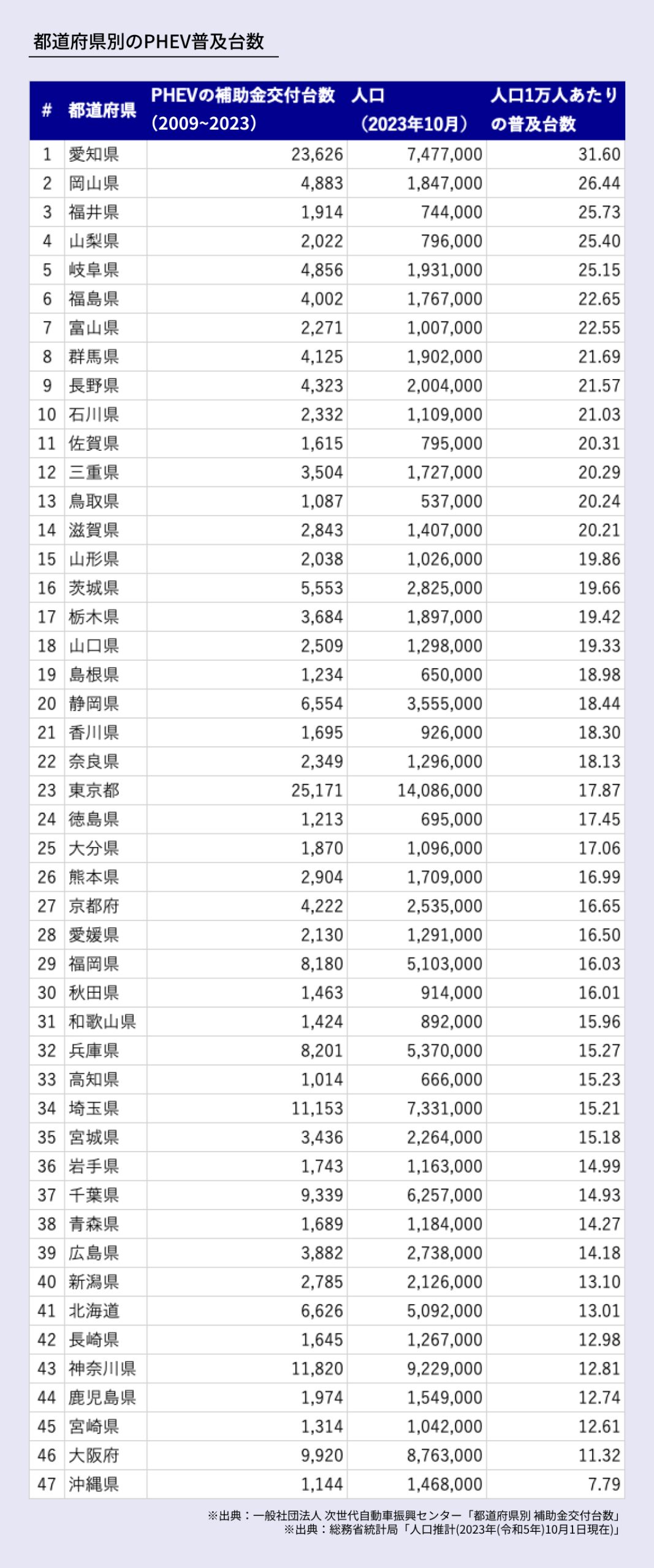

一方で、PHEVの普及状況は以下のとおりです。

EVとは異なり、愛知県が最も普及していると分かりました。続いて岡山県、福井県、山梨県、岐阜県という結果となっています。

充電インフラの確保のしやすさや地元メーカーによる車種ラインアップが充実しているかなどがPHEVの普及に影響しているほか、1日あたりの走行距離が比較的長く、充電インフラに左右されないことを重視する地域での普及が進んでいると予見されます。

今後EV車種の充実化や充電インフラの整備が進む中で、ガソリン車からEV、またPHEVからEVへのシフトがどう進むかが注目されるところです。

なお、2025年3月時点での最新の統計データは2023年度までのデータとなっており、2024年度に関するデータはまだ公開されていません。

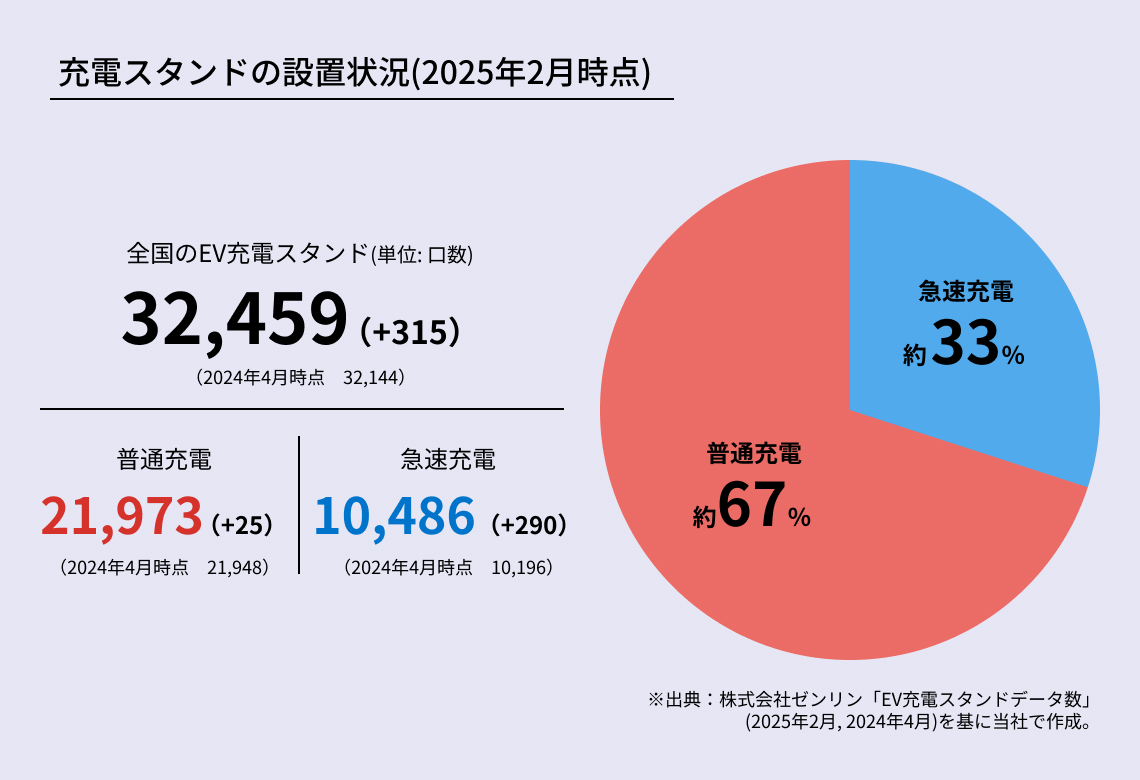

充電スタンドの設置状況

全国の充電スタンド数は増加の一途を辿っています。以下のグラフから分かるように、昨年4月時点と比べ、315ほど増加しています。

店舗の駐車場やサービスエリア、パーキングエリアなどへの急速充電器の設置を進めているほか、充電器メーカーと不動産業者などによる業務提携なども進んでおり、賃貸住宅や建物内への充電インフラの拡充に向けた動きも加速しています。

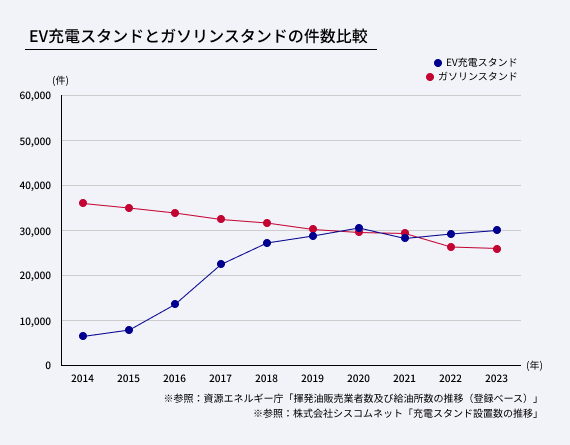

また、2023年時点でのEV充電スタンドとガソリンスタンドの件数を比較すると、EVの充電スタンド数が上回ってきていることがわかります。

政府は2030年までに15万基の充電設備を整備する目標を掲げており、今後も充電インフラの拡充が期待され、不安が解消されつつあります。これにより、EVの長距離移動がより便利で安心なものになっていくでしょう。

EVの充電や航続距離について、詳しくはこちら。

これを読めばわかる! EV(電気自動車)の充電のあれこれ

EV(電気自動車)の充電時間はどれくらい? 効率的な充電のコツも紹介

EV(電気自動車)の充電料金は? ガソリン車と比較して解説

EVの航続距離はどれくらい? 電欠しないポイントも紹介

EV普及に向けた取り組み

EVの普及に向けて、政府や自治体、自動車メーカーにて様々な取り組みがなされています。ここではそれぞれの取り組みについて紹介します。

政府のEV普及目標と政策

政府は2035年までに乗用車新車販売で電動車100%を達成するという目標を掲げ、普及促進の支援策として「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を交付しています。また、2030年までに充電インフラを15万基設置するという目標も掲げており、充電インフラの整備にも力を入れています。

2025年度はCEV補助金に1,000億円、充電インフラ整備には205億円の予算が割り当てられており、これらを活用したEV普及のさらなる拡大が期待されています。

参照:経産省、2025年度CEV補助金取り扱い発表 GX推進で最⼤5万円加算

各自治体のEV普及促進施策

政府とは別に、各自治体でもEVの普及促進のための補助金が交付されています。軽EV・乗用EVのほか、タクシー事業者やEVバス・EVトラックに活用できる補助金も交付されています。また、充電設備に関する補助金も交付されています。

交付されている補助金の種類や補助額は各自治体によって異なるため、詳しくは次世代自動車振興センターのHPにてご確認ください。

参照:一般社団法人 次世代自動車振興センター「地方自治体の支援制度」

自動車メーカーの取り組み

2024年は新型EVの発売は日産クリッパーEVとホンダN-VAN e:の2車種のみでしたが、2025年以降は多くの自動車メーカーから新型EVが発売される予定です。

具体的には、スズキから初のEV「e VITARA」が2025年春より生産開始、日本を含め世界各国で順次販売を既に予定しています。また、スズキ・ダイハツ・トヨタの3社による商用軽バンが2025年度中に導入開始を目指すとして発表されました。海外メーカーからはBYDやヒョンデが新型EVを日本導入すると発表しています。

参照:スズキ、同社初BEV「e VITARA」一般公開 夏頃から販売開始へ

参照:スズキ・ダイハツ・トヨタ、BEV商用軽バンを2025年度中に導入目指す

参照:BYD、EV「BYD SEALION 7」の日本国内導入発表

参照:ヒョンデ、新型スモールEV「INSTER(インスター)」の先行予約開始

日産は2025年から2026年にかけて新型のコンパクトEVを市場投入する予定です。また、トヨタも2026年にEV/PHEVを150万台販売するという目標を発表しており、これから複数の新車種が発売されることが期待されています。

さらに、ソニー・ホンダモビリティから新しいEV「AFEELA 1」が2026年に販売されるなど、多くの新型EVの販売により、今後のEV市場が活性化することが期待されています。

参照:ソニーホンダモビリティ、CES®2025で「AFEELA1」を発表

企業のEV導入がおすすめな理由

近年多くの商用EVやEVバス・EVトラックなどが登場しているのもあり、多くの企業にとって社用車としてのEV導入、乗り換えはおすすめです。

企業イメージや環境への貢献

EVは、CO2や有害排出ガスを出さずに走行できるため、地球温暖化防止や大気汚染の削減に貢献します。これにより、企業はCSR(企業の社会的責任)やSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みを強化でき、企業イメージの向上につながるでしょう。

温室効果ガス削減が求められる現在、EV導入は環境配慮を可視化し、顧客や投資家からの信頼を高める絶好の機会です。日本の「温室効果ガスゼロ」を目指す目標とも合致し、企業価値の向上にも寄与できます。

災害時のBCP対策に活用できる

企業経営において、自然災害などへの対処を含むBCP(Business Continuity Plan)対策は不可欠です。その点EVは、災害時の非常用電源として大きな可能性を持っています。EVのバッテリーは、外部給電器を通じてAC100Vで1500W以下の電化製品を使うことができ、車種によってはオプションでコンセントも備えられます。

最大の利点はその機動性で、必要な場所へ自走して電力を供給できます。これにより、被災地での柔軟な電力支援が実現します。さらに、EVは騒音や排気ガスを出さないため、避難所でも安心して使用でき、地域支援や社会貢献にもつながるでしょう。

非常時におけるEV活用について、詳しくはこちら

災害に強いEV活用でBCP対策強化&地域貢献を実現

補助金や税制優遇でコストを抑えられる

EVは一般的に初期費用が高いとされていますが、国や地方自治体が推進する補助金を活用することで購入時にかかるEVや充電設備の費用を抑えることができます。また、EV独自の税制優遇制度が適用されるため、その分の継続費用も抑えられます。

EVの補助金と税制優遇制度について、詳しくはこちら

EV・充電設備の導入に活用! 補助金の種類や申請方法を解説

EVにかかる税金と税制優遇制度は? ガソリン車とも比較

さらに、EVリースを活用すれば購入するよりもコストや手間をかけずに導入できるため、検討をおすすめします。

EVリースについて、詳しくはこちら

車両管理担当者必見! 社用車のEVリースの流れを解説

まとめ

EVは徐々に普及が進み、充電インフラの拡充や今後の新型EVの複数登場などにより、今後はより普及促進されることが期待できます。また2024年から社用車向けのEVも登場しているため、これを機にEVの導入を検討することをおすすめします。