これを読めばわかる! EV(電気自動車)の充電のあれこれ

EVの普及が進む中、社用車としてEVの導入を検討する企業が増えています。今回は、EVを使う上で欠かせない充電に関する情報を幅広く解説します。普通充電と急速充電の違い、充電時のトラブル対処法に加え、事務所等への充電設備の導入方法や補助金制度まで詳しく紹介します。

そもそもEVって何? という方はこちらの記事から読んでみてください。

EV(電気自動車)とは?特徴や種類についてゼロから解説!

EVには2つの充電方法がある

EVの充電方法には大きく分けて「普通充電」と「急速充電」の2種類があります。

ここではそれぞれの充電方法の出力や利用シーンを紹介します。

●普通充電と急速充電の2種類

普通充電は、事務所の敷地内や駐車場などに設置された事務所や駐車場にある電源の電力を使用して充電する方法です。主に3kWと6kWの出力の充電器が普及しており、充電器の仕様規格はSAE J1772(type1)という規格に準じています。日本ではこの規格を標準としています。

一方、急速充電は、高速道路のPA/SAやコンビニなどの公共エリアに設置された急速充電器を使用する方法です。

充電器の付属ケーブルを車両に接続し、50kW~150kWの高出力で短時間での充電が可能です。

急速充電器の規格としては、日本ではCHAdeMO(チャデモ)規格が主流です。

日本で正規に発売されているEVのほとんどはこれらの充電規格に対応しています。ただし、テスラ車については、「NACS」という独自の充電規格を採用しているため、専用の充電器もしくは変換アダプターが必要となります。

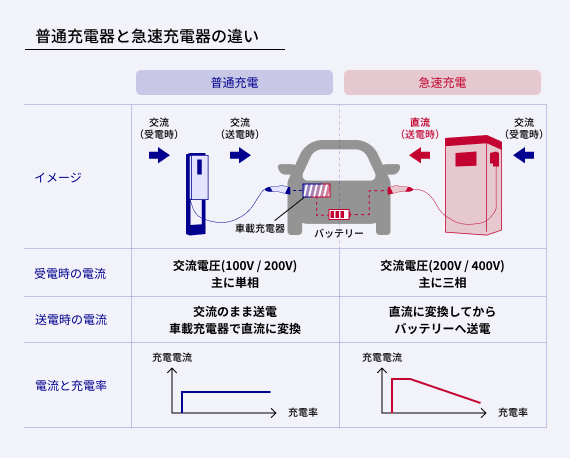

●2つの違いは電気の流れ方にある

普通充電と急速充電の主な違いは、電気の流れ方にあります。普通充電では、受電した交流電圧(100V/200V)をそのままクルマへ送り込み、クルマ側で直流に変換してからバッテリーに充電する仕組みです。

一方、急速充電では、受電した交流電圧(200V/400V)を充電器側で高電圧の直流に変換し、バッテリーへ直接電気を送り込みます。そのため、クルマ側での変換が不要になり充電速度が速くなります。

また、普通充電の場合、充電時の電流は一定ですが、急速充電ではバッテリーや充電設備の保護のため、充電率が増えるにつれて充電電流を下げる制御機能が働きます。

●利用シーンによって充電方法が変わる

EV充電設備の利用シーンは「基礎充電」「経路充電」「目的地充電」の3つに分類され、それぞれで充電方法が異なります。

「基礎充電」は、事務所や工場でクルマを使用しない時間帯に行う充電で、普通充電設備が設置されていることが一般的です。「経路充電」は、高速道路のSA/PAやコンビニなど移動の途中で行う充電です。短時間での充電を想定しているため急速充電設備が設置されているケースがほとんどです。そして「目的地充電」は、観光地や商業施設、宿泊施設などの移動の目的地で行う充電です。滞在時間が長いため、多くは普通充電設備が設置されています。

どうやって充電するの?

EVには普通充電用と急速充電用の2つの充電口が設けられており、充電方法によって使用する充電口が異なります。

以下では、一般的な普通充電と急速充電の手順を解説します。

なお、使用する充電器や車種によって細かい操作方法が異なるため、実際に充電する際は取扱説明書などを確認しましょう。

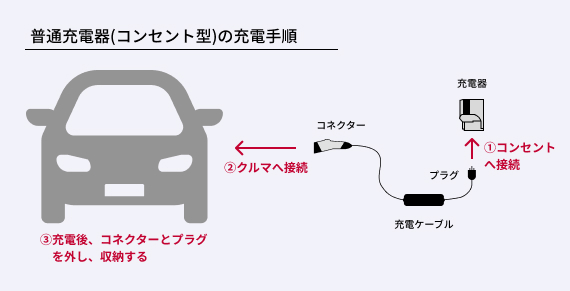

●普通充電(コンセント型)の場合

普通充電を行う際は、車両に付属またはオプションで購入できる車載充電ケーブルが必要です。

まず、ケーブルの一端にあるプラグを充電器のコンセントに挿します。次に、充電リッド(ふた)を空け、ケーブルのもう一方の端にあるコネクターを車両の普通充電口に接続します。充電が開始されたことをインジケーターで確認します。充電が完了したら、コネクターとプラグを取り外し、リッドを閉めてケーブルを収納します。

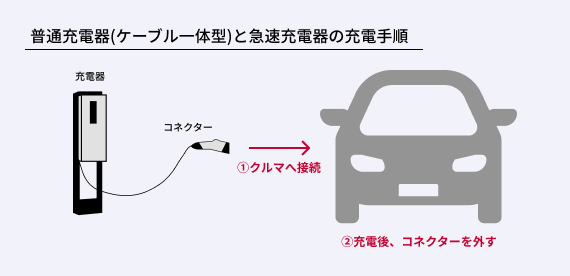

●普通充電器(ケーブル一体型)と急速充電器の場合

ケーブル一体型の普通充電器や急速充電器を使用する場合、充電器と充電ケーブルが一体化しているため、車載充電ケーブルを用意する必要はありません。

充電の手順は、充電リッドを開けて充電器のコネクターを車両の急速充電口に接続し、充電開始を確認するだけです。充電が完了したら、コネクターを取り外し充電リッドを閉めます。

●外部の充電スポットで充電する場合

外部の充電スポットを利用する場合、ケーブル一体型の充電器と充電手順は同じですが、認証や支払いなどの手順が追加されます。

外部の充電スポットを利用するには、基本的に事前のユーザー登録が必要です。

登録すると充電カードが発行され、充電器に充電カードをタッチすることで利用できます。

一方で、充電カードを持たないビジターとしての利用も可能です。

その場合はクレジットカードや電子マネー決済などで支払いを行います。

利用方法の詳細は各充電サービスのサイトで確認しましょう。

参照:e-Mobility Power「充電器の使い方」

充電時のトラブル対処法

EVの充電作業中によくあるトラブルである「コネクターが抜けない」「充電ができない」について、その原因と対処法を解説します。

●充電ができない

充電器のランプが点灯しているにもかかわらず、コネクターを接続しても充電されないことがあります。考えられる原因は、「コネクターがロックするまで挿し込まれていないケース」や「車両側で充電を制御しているケース」などがあげられます。

コネクターが正しく接続され、車両側がそれを検知することで充電が開始されます。「カチッ」と音がするまでコネクターを挿し込み、確実にロックされたことを確認しましょう。

また、充電器の管理システムで充電タイマーやスケジュールが設定されていたり、バッテリー保護のために車両側で一時的に充電を休止・制限したりしていることもあります。

●コネクターが抜けない

充電後にクルマからコネクターが抜けないトラブルが発生することがあります。

このトラブルの原因は、ロック解除ボタンが押せるかどうかで原因の推測ができます。

ロック解除ボタンが押せない場合、多くは車両のコネクターロック機能が作動していることが原因で、故障ではありません。車両の取扱説明書に従い、コネクターロックを解除しましょう。

多くの車両では、キーによる解錠操作でロックを解除することができます。また、車種によっては充電リッドオープナースイッチでロックを解除できる場合もあります。

一方、ロック解除ボタンが押せるのにコネクターが抜けない場合は、コネクターのロック機構が破損している可能性があります。この場合、コネクターの交換が必要となるため、販売店や設置施工業者に相談することをおすすめします。

EVはどこで充電できる?

EVの利用者にとって、周辺の充電スポットを知っておくことも重要です。事務所以外の充電スポットを見つけることで、遠方への外出や予期せぬ充電切れにも対応できるでしょう。ここでは、現在の充電設備の普及状況や、外出先での充電スポットの探し方を紹介します。

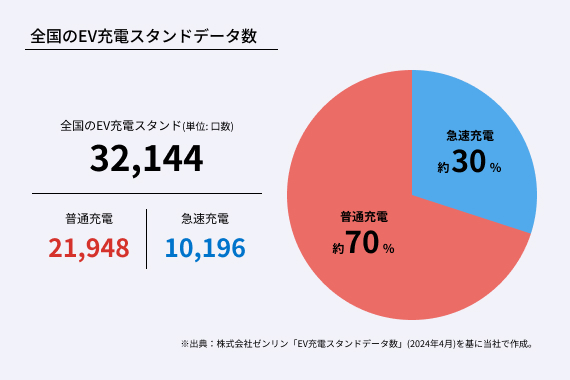

●全国に約3万2千以上の充電スタンドが設置されている

2024年2月末時点で、日本全国の公共充電設備は約3万2千以上に達しました。

このうち、急速充電器は約1万を占めています。

充電スタンドの設置場所は多岐に渡ります。高速道路のSA/PAや道の駅といった交通の要所だけでなく、商業施設、宿泊施設、さらにはコンビニにも設置が進んでいます。

政府はさらなる普及を目指し、2030年までに充電インフラを現在の約10倍、つまり30万基まで増やす目標を掲げています。この目標が達成されれば、EVの利用がさらに便利になり、普及の加速につながるでしょう。

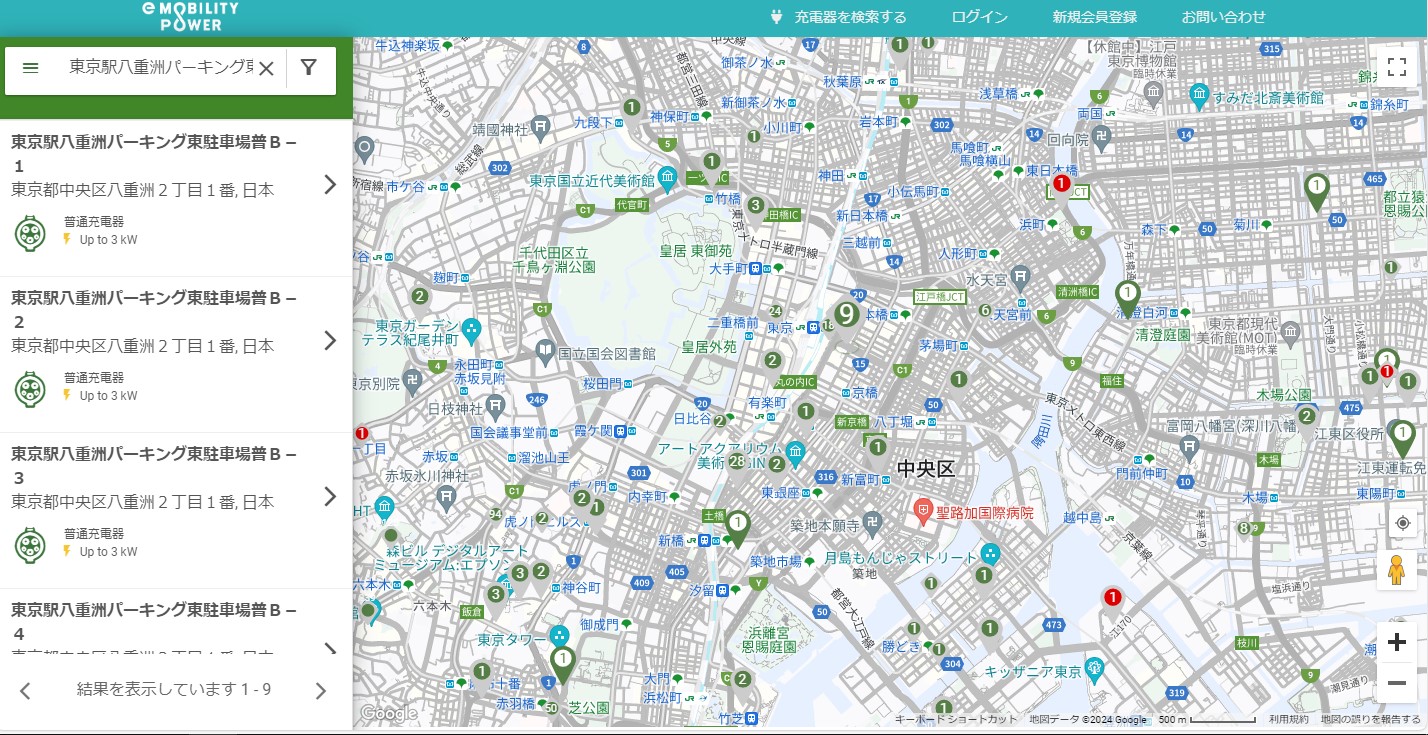

●周辺の充電スポットを検索する方法

EVの充電スポットを見つけるには、一般的な地図アプリでも「充電スポット」「充電ステーション」「充電スタンド」などのキーワードで検索することができます。

また、充電サービス会社が提供する専用マップも有効でしょう。例えば、e-Mobility Power (eMP) が公開している「充電マップ情報」では、地域や施設ジャンル、充電器の出力やモデルなど詳細情報の確認が可能です。

EVの充電にかかる時間と料金は?

ここでは、EVの充電にかかる時間と料金の目安を紹介します。

●充電にかかる時間

EVの充電にかかる時間は、充電方法とバッテリー容量によって異なります。

例えばバッテリー容量が20kWhの日産サクラの充電時間は以下の通りです。

・3kWの普通充電器で満充電までに約8時間

・50kWの急速充電器で80%充電までに約40分

一方で、バッテリー容量が60kWhの日産リーフe+の充電時間はサクラよりも長時間となっています。

・3kWの普通充電器で満充電までに約23.5時間

・50kWの急速充電器で80%充電までに約1時間

充電時間について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

EV(電気自動車)の充電時間はどれくらい? 効率的な充電のコツも紹介

●充電にかかる料金

EVの充電料金は、主に充電方法と場所によって異なります。

仮に月1,000km走行すると仮定した場合、日産サクラの月あたりの充電コストは以下の通りです。

・基礎充電の場合、約3,800円/月

・経路充電(外部充電サービスの急速充電器)の場合、約11,200円/月

基礎充電を中心に利用する場合は、充電コストを比較的安価に抑えることができます。

充電料金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

EV(電気自動車)の充電料金は? ガソリン車と比較して解説

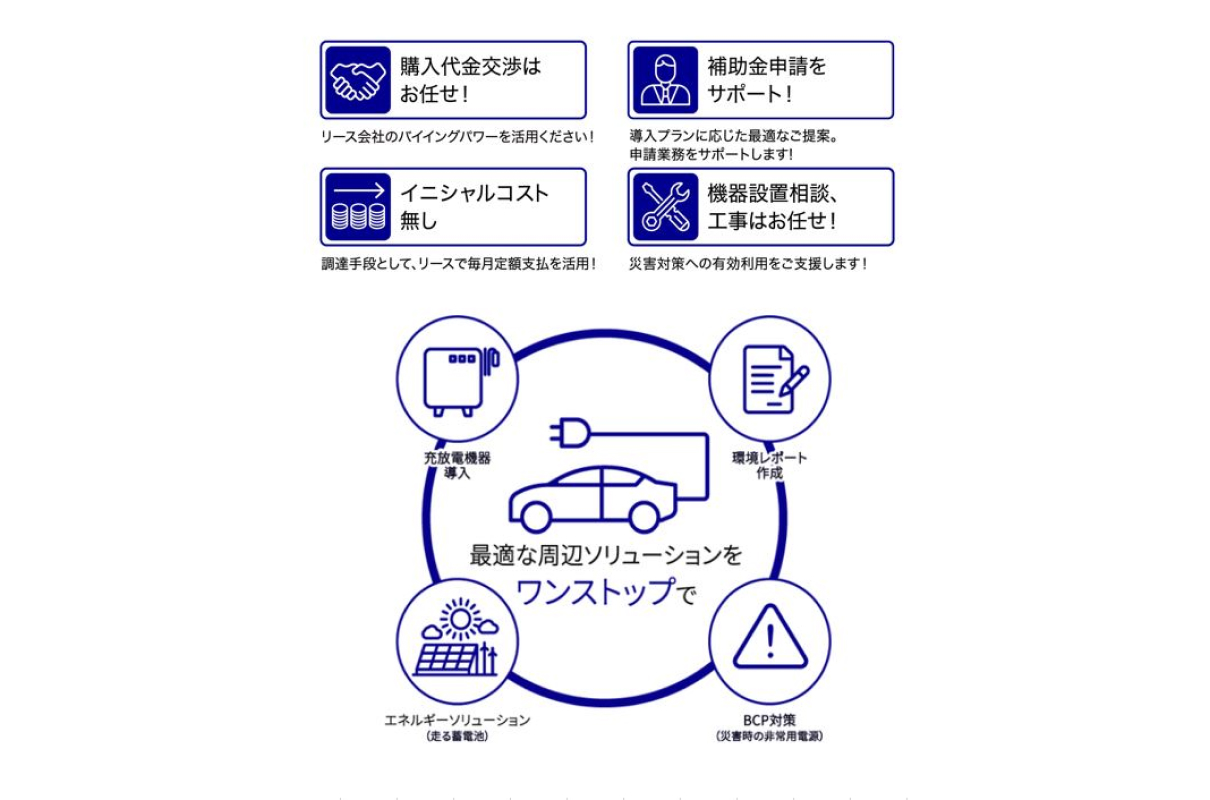

充電設備の設置方法と費用

事務所にEVの導入を決定した場合、同時に充電設備の設置も検討しましょう。

ここでは、充電器本体の購入から設置までの流れについて解説します。

●充電器を購入する

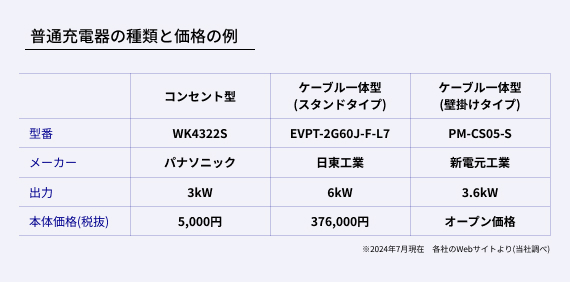

まずはどの充電器を購入するか検討する必要があります。

普通充電器か急速充電器かは、EV導入の目的・用途に合わせて選ぶとよいでしょう。

①社用車(営業での外回りや送迎などの用途)であれば普通充電器

外回りや送迎目的で使用する社用車であれば、普通充電器の設置が一般的です。

社用車向けの普通充電器は、以下の特徴があります。

・急速充電器に比べて本体の価格が安い

・充電の自動制御や電気料金を削減する機能などエネルギーマネジメントができる充電器がある

充電器本体の価格相場は以下のようになっています。

導入費用を抑えたい場合はコンセント型、充電の最適化を図りたい場合はケーブル一体型がよいでしょう。

また、最近は限られた電気設備・契約容量で複数台のEVを充電できる機能を持った充電器も登場しています。

東京電力の「多台数対応EV普通充電器」なら、電力の負荷状況を無線送信機から充電器に伝え、各充電器が自律的に充電電流を制御することで、電気代を抑えることができます。さらに送信機にはローカル無線通信が採用され、通信料も一切かかりません。

本体の参考価格は送信機が60,000円(税込)〜、充電器が160,000円(税込)〜となっています。設置も一般的なコンセントの増設工事と変わらないため、業者も選ばず費用も10,000円/台程度 で済むでしょう。

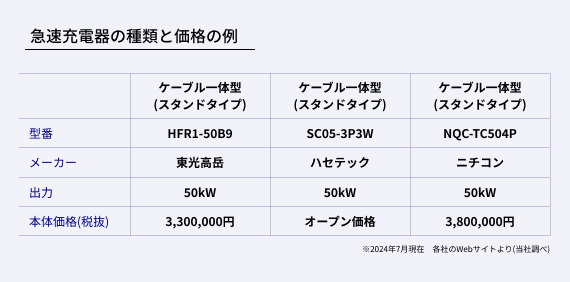

②長時間稼働、大容量バッテリー車両であれば急速充電器

バスやトラックなど長時間の稼働が必要な車両や大容量バッテリーの車両には急速充電器がおすすめです。

急速充電器は短時間で大幅な充電が可能な分、その本体価格はとても高価になっています。

なお、急速充電器は普通充電器に比べて本体のサイズが大きく消費電力も大きいため、設置場所や契約電力についても合わせて検討する必要があります。

●設置には工事が必要

EV充電設備の設置には専門業者による工事が必須です。主な工事内容は、電気容量の確認と増設、配線工事、充電器の取り付け、アース工事などが含まれます。設置にかかる工事費は充電器のタイプによって異なりますが、コンセント型やケーブル一体型の普通充電器で数十万円、急速充電器で数百万円程度です。

これに充電器1台あたりの本体価格を加えた合計導入費用の相場は、コンセント型で20~50万円、ケーブル一体型で30~100万円、急速充電器で500~1,000万円以上となります。

工事には電気工事士の資格が必要なため、必ず専門業者に依頼しましょう。また、設置前に現地調査を行い、適切な設置場所や必要な付帯設備などを検討することも重要です。

●補助金を活用すれば費用を抑えられる

EV充電設備の導入にあたっては、国や自治体の補助金を活用することでコスト削減が可能です。

主な補助金制度には以下のようなものがあります。

1.充電インフラ補助金(経済産業省)

2. 再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業(環境省)

3. 倉庫事業者・貨物運送事業者向け物流脱炭素化促進事業補助金(国土交通省)

4. 中小企業経営強化税制(税制優遇制度)(中小企業庁・経済産業省)

※2024年7月時点での情報です。

まとめ

EVの充電には普通充電と急速充電の2種類があり、利用シーンによって使い分けるのが一般的です。また、充電の手順は比較的簡単で、多くの場合はコネクターを接続するだけで充電することができます。

充電時間と電気料金は充電方法やバッテリー容量によって異なりますが、一般的に事務所等での普通充電が最も経済的です。一方、営業活動などで長距離の外出をする際には、急速充電が効率的でしょう。

事務所等に充電設備を導入する際は、導入するEVのバッテリー容量や走行距離に応じて適切な充電器を選択し、専門業者に設置を依頼することをおすすめします。また、各種補助金制度を活用することで、導入コストを抑えられる可能性があります。