災害に強いEV活用でBCP対策強化&地域貢献を実現

近年、企業のBCP対策としてEV(電気自動車)の活用が注目されるようになりました。本記事では、EVが「走る蓄電池」として果たす役割や、災害や事故発生時の事業継続・復旧につながるBCP対策でのEV活用のメリットについて解説します。

また、実際の給電可能量、先進的な取り組み事例なども紹介していきます。EVを導入検討中の企業や、社用車のEV化に関心をお持ちの方々など、ぜひお役立てください。

そもそもEVって何?という方はこちらの記事からお読みください。

EV(電気自動車)とは?特徴や種類についてゼロから解説!

1. EVは「走る蓄電池」として活躍

EVは大容量バッテリーを搭載していることから、優れたエネルギー源となります。そのため、移動手段以外にもCO2を排出しない環境性能や「走る蓄電池」として多様な役割を果たします。

また、クルマとさまざまなモノをつなげる技術やシステムの総称をV2X(Vehicle to Everything)といい、ネットワークや道路周辺のインフラ機器などとの連携ができるようになりました。そんなV2Xでできることの1つとして、充電や給電といった双方向での電力のやりとりがあります。例えば、事務所の太陽光パネルからEVへ充電することで電気代を節約したり、電力需要のピーク時にEVから事務所へ電力を供給したりできます。

V2Xの中にはクルマと家を繋ぐV2H(Vehicle to Home)、クルマと事務所・ビルをつなぐ V2B(Vehicle to Building)、そしてクルマと電力網をつなぐV2G(Vehicle to Grid)なども含まれ、災害時の非常用電源としても活躍します。特に電化製品だけでなく建物自体に電力を供給できる点が、非常用電源としてのEVの強みと言えるでしょう。

2. 企業戦略にとって重要なBCP対策

企業経営において、自然災害や感染症、情報漏えいなどリスクへの対処は不可欠です。特に大規模災害時には、ライフラインの長期停止が予想され、事業継続に大きな影響を及ぼします。ここでは、こうしたリスクに備えるための重要な戦略「BCP」について詳しく解説します。

BCPの意味と目的、災害発生から復旧までの流れ、そして非常用電源確保の重要性について、順を追って説明していきます。

BCPの意味と目的

BCPとはBusiness Continuity Planの略称で、事業継続計画と訳されます。企業が緊急事態に直面した際に中核事業を継続または早期に復旧させるための計画です。自然災害や大規模事故、感染症の流行など、さまざまなリスクへの対応が主な目的です。

BCPでは、重要業務の特定、目標復旧時間の設定、必要な資源の確保などを事前に定めます。これにより、災害時の顧客離れやシェア低下、企業評価の下落を抑えることができます。

具体的には、バックアップシステムの整備、代替オフィスの確保、従業員の安否確認手順、サプライチェーンの維持など、多岐にわたります。

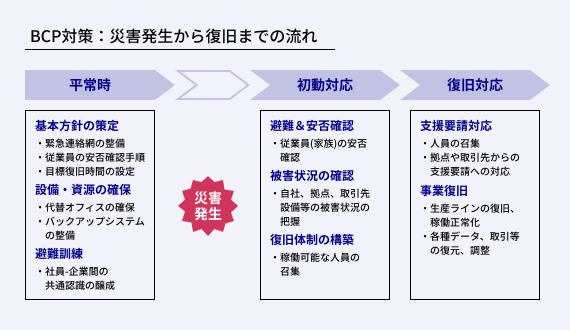

災害発生から復旧までの流れ

災害発生後の対応は、「初動対応」と「復旧対応」の2段階に分けられます。

「初動対応」ではまず、人命を最優先に安全な場所への避難と従業員およびその家族の安否を確認します。次に、自社や取引先の被害状況を迅速に把握し、関係各所への連絡や復旧体制を構築することです。これらの初動対応は、災害発生から数日以内に実施されます。

「復旧対応」は、稼働可能な人員を集めて支援要請に対応したり、事業の生産ラインの復旧や各種取引の復元・調整を行ったりします。被害の程度によって異なりますが、復旧対応には通常1カ月から数カ月が必要です。この段階で、企業の事業継続能力が試されることになるでしょう。

BCP対策で重要な非常用電源の確保

災害時には、多くの場合で停電が発生し、その期間は最長で2~3週間に及ぶ可能性があります。このような状況下で事業を継続し、復旧作業を進めるためには、安定した電力供給が不可欠です。そのため、BCP対策における非常用電源の確保は重要な要素となります。

非常用電源は、生命に関わる問題に対応するために必要不可欠です。例えば、病院や介護施設での医療機器の稼働、照明や空調の維持などが挙げられます。また、通信手段の確保にも重要な役割を果たします。責任者からの指示伝達、従業員の安否確認、取引先との連絡手段の維持など、円滑な情報共有と指揮系統の維持には電力が欠かせません。

企業は非常用電源の確保により、災害時の混乱を最小限に抑え、迅速な復旧と事業継続の実現につなげられるのです。

3. EV活用のメリット

EVは、災害時の非常用電源として大きな可能性を秘めています。EVのバッテリーに蓄えられた電力を電化製品などに活用する場合は、直流から交流に変換する必要があります。一般的には外部給電器を通じてAC100Vで1500W以下の電気製品を利用できます。車種によってはオプションでコンセントを備え付けることも可能です。

EVの最大の利点は、その機動性にあります。必要な場所まで自走して電力を供給できるため、被災地での柔軟な電力支援ができます。また、騒音や排気ガスを出さないため、避難所などでの使用にも適しているといえるでしょう。つまり、EVを非常用電源として活用することで、社会貢献や地域支援にもつながります。

4. 実際にEVから給電できる電力量

EVから供給できる電力量は、車種によって大きく異なります。ここでは、外部給電機能を持つBEV(バッテリー電気自動車)とPHEV(プラグインハイブリッド車)それぞれの供給可能な電力量の目安を紹介します。

また、一般的な電化製品の使用電力量と比較することで、実際の非常時にどの程度の電力をEVから得られるのかをイメージしやすくします。災害時の電源計画を立てる上でこれらの情報は重要な指標となるでしょう。

BEVの場合

BEVの場合、車種によって供給可能な電力量が異なります。一般家庭の1日あたりの平均使用電力量を約12kWhと仮定した場合、以下のような電力供給が可能です。

PHEVの場合

PHEVの場合、バッテリー容量はBEVより小さいものの、エンジンでの発電能力を活用することで長期間の電力供給が可能です。

三菱アウトランダーPHEVや三菱エクリプスクロスPHEVで比較してみます。

PHEVは、バッテリーのみでは約1日分の電力供給ですが、エンジンでの発電を組み合わせることで、BEVを上回る長期間の電力供給が可能となります。この特性は、長期の停電や災害時に特に有用です。

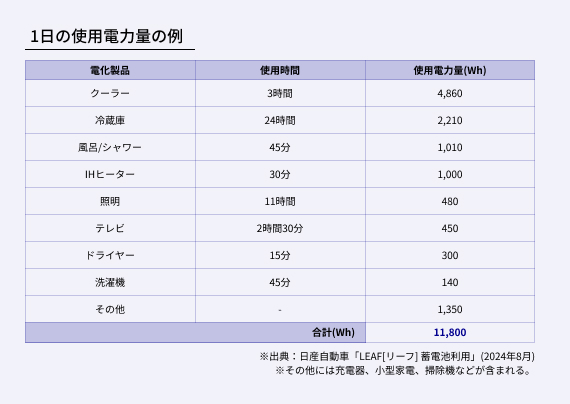

電化製品の使用電力量はどれくらい?

1日の電力量を約12kWhと仮定した場合、電化製品の使用例を見てみましょう。

1日の使用電力量は約12kWh、電気代は約230円と想定されています。

5. EVを活用した災害時の取り組み事例

EVを活用した災害時の取り組みが各地で進んでいます。本章では、実際の災害時におけるEVの活用事例と、将来に向けた実証実験の2つを紹介します。まず、NTT東日本による台風被害時の千葉県での取り組みを取り上げ、次にNCS、NTT、ドコモが共同で行った基地局電源救済システムの実証実験について解説します。これらの事例から、EVが災害時の電力供給源として重要な役割を果たす可能性が見えてくるでしょう。

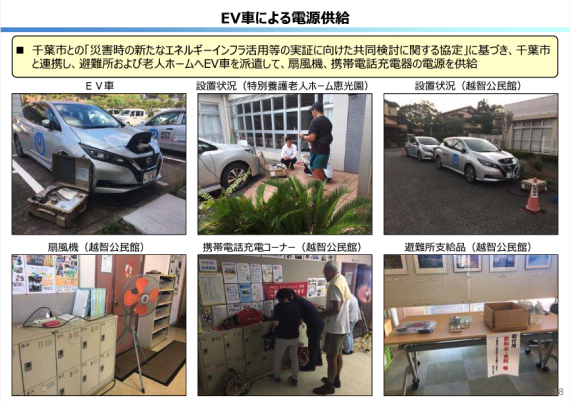

台風による千葉県での停電(NTT東日本)

2019年の台風15号による千葉県の大規模停電時に、NTT東日本がEVを活用し迅速な支援を行った事例です。同社は事前に千葉市と包括連携協定を結び、防災訓練を実施していたことで、迅速な対応が可能となりました。

具体的には、営業車として使用しているEVを被災地に派遣し、「走る蓄電池」として電力を提供しました。特に、子供や高齢者がいる福祉施設に優先的に電力を供給し、扇風機の稼働や照明の確保に貢献しました。

この経験は、平常時の企業資産が災害対策に有効であることを実証し、民間企業と行政の連携の重要性を再認識させました。EVは業務用機器の電力供給にも対応できる容量があり、災害時のレジリエンス強化に大きく貢献することが期待されています。

参照:日経BP「日経ESG 営業用EVで避難所に電力を供給(NTT東日本)」

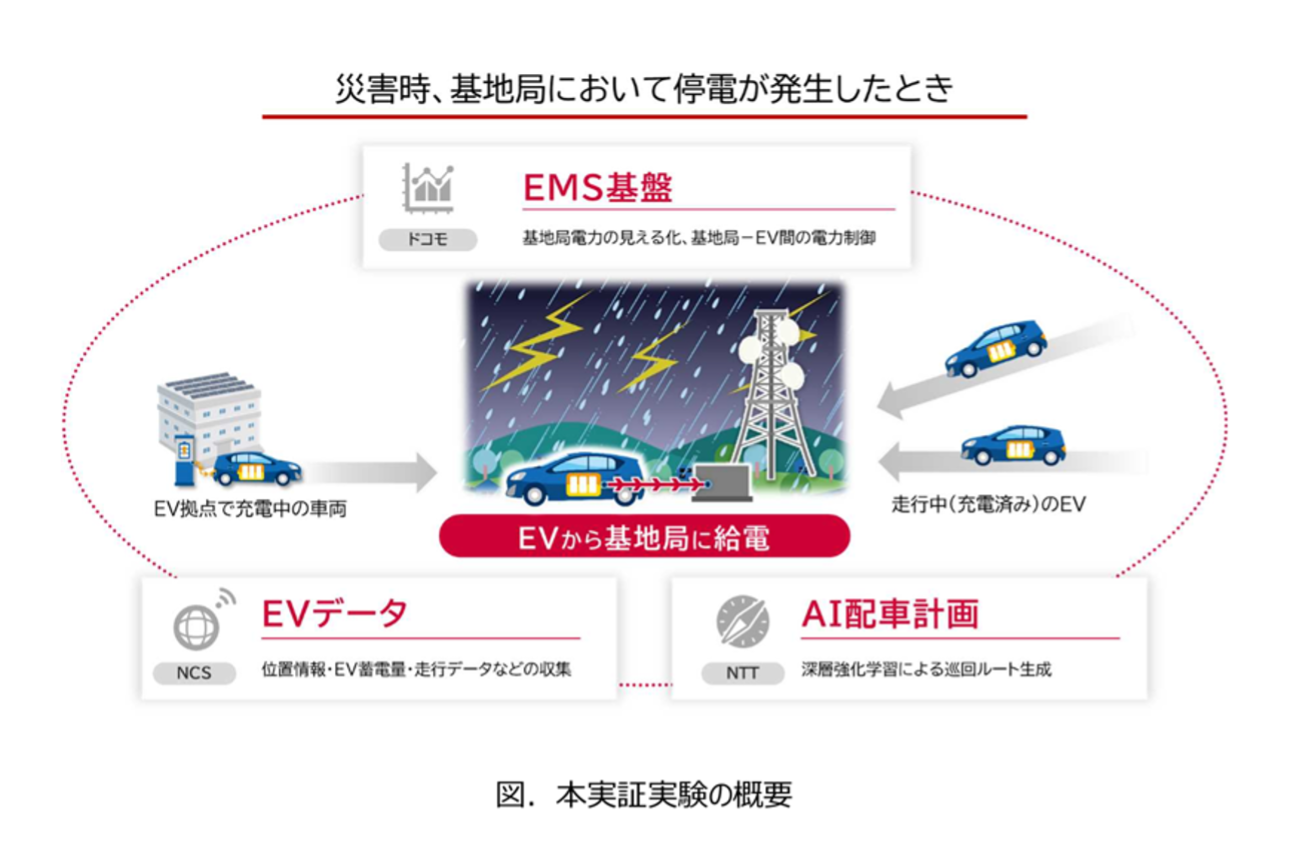

基地局電源救済システムの実証実験(NCS/NTT/ドコモ)

NTTドコモ、NTT、NCSの3社は、2024年1月12日から6月30日にかけて、「基地局電源救済システム」の実証実験を行いました。この革新的なシステムは、停電時にEVを「走る蓄電池」として活用し、基地局の電源を迅速に復旧させることを目的としています。

実験では、AIを用いて最適なEVの配車ルートを算出し、効率的な給電を実現しました。さらに、複数の基地局に対して優先順位をつけ、重要度の高い基地局から順に給電を行う仕組みも導入されました。

この取り組みで、災害時などの大規模停電において通信サービスの継続性を維持できる展望が見えたことが成果といえるでしょう。また、EVの新たな活用方法を示す先進的な実験となり、BCP対策としての有効性も検証されました。場所や蓄電量などが最適なEVを基地局へ派遣し、効率良く電力供給を行うことで、さらなる通信インフラのレジリエンス強化への貢献が期待されています。

参照:電気自動車を活用した基地局電源救済システムの実証実験を開始

6. まとめ

EVは「走る蓄電池」として、企業のBCP対策に大きな可能性を秘めています。災害時の非常用電源として活用でき、その機動性と静音性が大きな利点です。実際の給電可能量は車種によって異なりますが、一般家庭の1日分以上の電力を供給できる車種も多くあります。

NTT東日本の事例や、NCS/NTT/ドコモの実証実験からわかるように、EVは災害時の電力供給源として重要な役割を果たせます。今後、企業がEVを導入する際には、移動手段としてだけでなく、BCP対策の一環としても検討することをおすすめします。