『脱炭素』何から始める?企業が実践する5つの取り組みと効果を検証

企業や自治体では、脱炭素社会の実現に向けてEV導入や地産地消型再エネ、テレマティクス活用などさまざまな取り組みが進行中です。企業の脱炭素への取り組みは、自社のイメージ向上やエネルギーコストの削減だけでなく、取引先や顧客からの信頼獲得にもつながります。

本記事では、初期費用や導入方法、CO₂削減の効果、NCSのサポート事例まで、わかりやすく紹介・解説していきます。

脱炭素は「経営方針」から「現場のアクション」へ

近年、社会からの要請が高まる「脱炭素」。企業として求められるのは、経営方針の表明だけでなく、実際に現場で具体的な行動を起こすことです。

脱炭素とは

「脱炭素」とは、地球温暖化による気候変動の被害を防ぐために、二酸化炭素などの温室効果ガス排出量を限りなくゼロに近づけるための国際的な取り組みです。日本政府も2050年までにカーボンニュートラルを実現することを目標として掲げています。これにより、企業には具体的な行動が求められているのが現状です。脱炭素は、社会問題への解決策であると同時に、今後の企業経営に欠かせない重要な課題のひとつとなっています。

脱炭素について基礎から知りたい方は、まずはこちらの記事をお読みください。

現場でのアクション例をヒントに

現在では、企業の取り組みとしてさまざまなアクションが進められています。ZEB(ゼロ・エネルギービル)やカーボンマイナス建築への挑戦、グリーン電力の活用など様々な手法がある中で、まず注目すべき5つの代表的な施策を紹介します。実際の事例を参考に、導入できる取り組みから始め、現場での脱炭素活動を進めていきましょう。

①太陽光発電

太陽光発電は、脱炭素化を目指す企業がまず検討する施策のひとつです。再生可能エネルギーの中でも身近で導入しやすく、環境負荷の低減に大きな効果が期待できます。

背景:

政府は、2050年カーボンニュートラルや2030年度の温室効果ガス削減目標の実現、そして地域脱炭素を通じた地方創生の実現に向けて、再エネの最大限の導入拡大が重要だと位置づけています。自家消費型の太陽光発電はCO₂削減に加え、停電時の電力使用を可能として防災性向上にもつながります。環境省は民間企業における自家消費型太陽光発電や蓄電池の導入を加速するため、補助事業を実施。これに伴い、中堅・大企業で自社施設での太陽光発電の導入が広がっています。

導入方法:

太陽光発電の主な導入方法は、自社の屋根や敷地に太陽光パネルを設置し、発電した電力を企業内で消費する自家消費型です。最近では、第三者所有モデルのオンサイトPPA※を活用する企業も増加しました。PPAは、15〜20年の契約が必要ですが、初期費用ゼロで導入でき、発電電力に応じて費用(相場単価は15~18円/kWh程度)を支払う仕組みです。

※オンサイトPPA:電力会社等が企業の敷地内に設備を設置し、企業は発電した電力を購入する方式

初期費用や運用コスト:

太陽光発電設備の設置コストは近年大幅に下がっており、2024年の資源エネルギー庁のデータによれば、出力50~250kWの事業用太陽光発電のシステム費用(設備費+工事費)は平均約18.4万円/kWまで割安になりました。例えば100kWの設備なら設置費用は約1,840万円(100kW × 18.4万円/kW )です。

参考:太陽光発電について(資源エネルギー庁 2024年12月)

運用面では、太陽光パネルの定期清掃やパワーコンディショナの保守などのランニングコストが発生しますが、ガス代などの燃料費がかからないため、トータルの維持費は比較的低く抑えられます。

CO₂削減効果:

太陽光発電による自家消費で、企業の購入電力量とCO₂排出量を大幅に削減できます。例えば、関東地域の場合、1kWhあたり約0.45kg-CO₂が排出されているため、10万kWh分を再エネ化すれば約45トンのCO₂削減に相当します。実際に太陽光発電によって年間約22トンのCO₂を削減した事例もあり、発電量の範囲内では電力使用を実質ゼロにでき、電気代削減効果も大きいのが特徴です。

②地産地消型再エネ活用(PPAモデルなど)

地産地消型再エネ活用は、地域で生み出した再生可能エネルギーをその場で活用する取り組みです。特にPPAモデル(電力購入契約)の利用拡大により、企業や自治体が設備投資を抑えながら、環境負荷の少ないエネルギーの導入を進めやすくなっています。

背景:

再生可能エネルギーの地産地消は、地域で発電した再エネ電力をその地域内で消費する取り組みです。これにより地域経済と調和した脱炭素化が進むほか、企業側も長期安定価格でクリーン電力を確保できるメリットがあります。また、地産地消型再エネ活用は、RE100対応やScope2排出削減にも直結するため、多くの企業が注目するようになりました。政府もこうした動きを推進しており、環境省は「自家消費型・地産地消型再エネ導入」への補助事業を展開し、再エネの普及を支援しています。

導入方法:

地産地消型再エネ活用の代表的手法がコーポレートPPAです。企業は発電事業者と長期契約を結び、再エネ設備からの電力を購入します。主な形態は2つあり、1つめのオンサイトPPAは、自社施設内の屋根や駐車場に第三者が発電設備を設置し、企業が電力を直接自家消費します。一方、2つめのオフサイトPPAは、地域の発電所で作られた再エネ電力を系統経由で受け取る方法で、小売電気事業者などが仲介します。どちらも安定的なクリーン電力調達が可能です。

初期費用や運用コスト:

PPAモデルは初期費用ゼロで再エネ設備を導入でき、設置やメンテナンスのコストは発電事業者が負担します。そのため企業は設備投資をせずに再エネ電力を利用でき、費用は、契約期間中の発電分の電力料金(利用料)のみです。

2024年時点のオンサイトPPA電力単価相場は15~18円/kWhと、一般の電力料金や特別高圧契約より割安で利用できます。ただし、自社所有と比較すると総コストはやや高めになる傾向です。

CO₂削減効果:

地産地消型の再エネ電力をPPAで調達すれば、その利用量に応じたCO₂削減が可能です。例えば、年間100万kWhをPPA経由で再エネに切り替えると、電力由来排出係数0.45kg-CO₂/kWhの場合、年間450トンのCO₂削減に相当します。これは社用車のガソリン約19万リットル分の排出量と同等です。PPA導入量がそのまま化石電力の削減に直結するため、自社設備設置が難しい企業にも有効なCO₂対策となるでしょう。

③EV(電気自動車)の導入

脱炭素社会の実現に向けて、商用車や社用車をEV(電気自動車)にシフトすることが注目されるようになりました。従来のガソリン車に比べて、環境負荷の軽減やランニングコストの削減が期待できることから、多くの企業がEV導入を検討しています。

背景:

政府は2035年までに新車販売の電動車100%を目指しており、2050年カーボンニュートラル実現には運輸部門のEV化が不可欠とされています。EV導入により、事業用車両からのCO₂排出を大幅に削減でき、環境への配慮が重視されるESG投資(企業の環境・社会・ガバナンスに注目した投資)や取引先の環境要請にも対応可能です。また、エネルギー価格が高騰する中でも、電力の活用による燃料コストの安定化や、非常時に電気を供給するBCP(事業継続計画)の強化にも役立ちます。

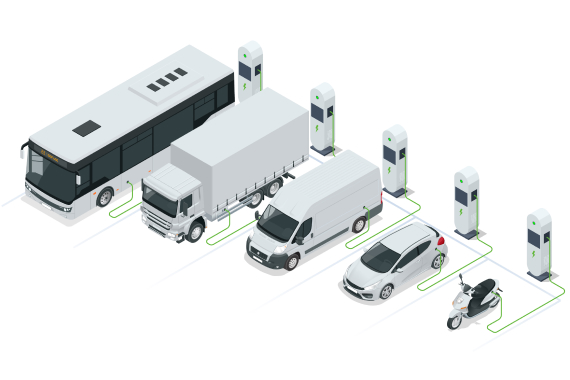

導入方法:

EV導入は、社有車や社用車の更新時期に合わせて順次EVモデルへシフトする方法が一般的です。特に、営業車や社内用車など日常の移動距離が短い用途から導入が進んでいます。これにより、航続距離の制約にも対応しやすく、効率的な運用が可能です。また、EVを導入するには、最寄りに充電スポットがあるか、ない場合は社内や事業所ごとに充電スタンドなどの充電インフラを整備することも重要なポイントといえるでしょう。

初期費用や運用コスト:

EV導入には車両本体だけでなく、充電設備の設置も含め初期費用が必要です。しかし、国のCEV補助金(2024年度は普通車EV1台最大85万円、軽EV55万円)や、自治体補助金(例:東京都ZEV補助金)を組み合わせることで、負担を大きく削減できます。また、リース契約を活用すれば初期投資なしでの導入も可能です。

運用コスト面では、走行1kmあたりの電気代が約4.3円と、ガソリン車の約11.3円より約60%安くなるため、長距離の利用ほど経済的メリットが期待できるでしょう。

EVについての詳細について知りたい方はこちらをご覧ください。

EV(電気自動車)とは?特徴や種類についてゼロから解説!

これを読めばわかる! EV(電気自動車)の充電のあれこれ

CO₂削減効果:

EVは日本の平均的な電力で充電した場合でも、ガソリン車に比べ約50%のCO₂排出削減につながります。具体的には、ガソリン車のCO₂排出量が1kmあたり約0.155kgに対し、EVは約0.075kgです。特に社有車の台数が多い企業では総削減量が大きくなり、導入効果をより高めることが可能です。

また、ディーゼルトラックからEVトラックへの切り替えもCO₂排出削減だけでなく環境面から騒音・大気汚染物質の低減などの副次的メリットがあります。

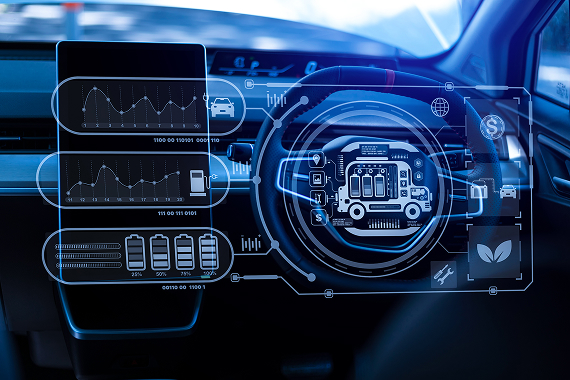

④テレマティクス

テレマティクスとは、車両に通信機器やセンサーを取り付けて走行データや位置情報を管理・活用する技術です。企業の車両管理や運行効率の向上、省エネや安全運転の推進など、さまざまな場面で注目されています。近年では、環境負荷の低減や業務の最適化を目指し、導入する企業が増えてきました。

背景:

企業のCO₂排出量(Scope1)の多くは輸送部門が占めており、運行管理の効率化が脱炭素の鍵となっています。テレマティクスは車両にGPSや通信端末を設置し、走行データや運転挙動をリアルタイムで収集・分析できる仕組みです。

これにより、安全運転の促進や配車ルートの最適化、急発進やアイドリングの抑制などの促進が可能です。環境省によるエコドライブ推進によると、穏やかな発進で燃費が約10%向上するとされており、CO₂削減対策のひとつになります。

導入方法:

テレマティクスの導入は比較的簡単で、各車両に小型の通信車載器(GPSロガーやドライブレコーダー一体型など)を取り付けるだけです。集めたデータはクラウド上の管理プラットフォームで解析・共有されます。テレマティクスを導入した企業は、専用ソフトやウェブサービスを通じて、車両ごとの走行軌跡や速度超過、急ブレーキ回数、アイドリング時間などの情報を簡単に把握できるようになります。これにより、運行管理や安全運転支援につなげられるでしょう。

初期費用や運用コスト:

テレマティクスの導入コストは、専用車載器は1台あたり数万円程度です。通信費やシステム利用料も車両1台ごとに月に数千円程度と、中小企業でも導入しやすい価格帯といえるでしょう。主な運用コストは、クラウドサービス料や通信料ですが、燃費改善による燃料費削減額の方が大きく、経済的メリットが大きい点もメリットです。

導入の際に一部自治体や国の補助(低炭素型運送支援事業など)を活用できる場合もあります。

CO₂削減効果:

一般にテレマティクスの導入では5〜15%の燃費改善効果が見込め、車両数削減や走行距離短縮も加えれば、CO₂排出量を10%以上削減することが可能です。テレマティクスの導入はCO₂削減効果の即効性が高く、EV導入などの大規模な施策とあわせて段階的に進めやすい点も特徴です。

⑤スマートオフィス

スマートオフィスとは、最新のIT技術やIoT機器を活用し、オフィスの効率化や生産性向上、エネルギー管理の最適化を実現する新しい職場環境のことです。働き方改革やエネルギーコストの削減、快適なオフィス作りを目指す企業に注目されています。

背景:

都市部ではオフィスビルなど業務部門のCO₂排出量が全体の半分以上を占めており、省エネは電気代削減だけでなく企業の環境目標達成にも直結します。なかでもスマートオフィス化はICTやIoTセンサー、EMSの活用で空調や照明、OA機器の利用を最適化する取り組みです。エアコンの自動制御や人感センサー付き照明、エネルギー使用の見える化などにより、省エネと業務効率化の両立を可能にします。

導入方法:

スマートオフィス導入方法として、照明は高効率なLEDへの切り替えやIoTセンサーによる自動消灯・調光が有効です。空調には室温センサーやスマートサーモスタットを使い、在室状況に応じた温度管理やゾーニング制御で電力使用の最適化につなげられます。また、BEMS(Building Energy Management System)の導入で、AIがビルの電力使用量を最適制御し、デマンドの抑制やCO₂削減の効果を高められるでしょう。

※BEMS…施設全体のエネルギー使用量を一元管理・分析し、自動制御により室内環境とエネルギー性能を最適化した運転ができるシステム

初期費用や運用コスト:

スマートオフィス化は、比較的少額から段階的に導入が可能です。例えば、照明のLED化は一灯あたり数千円~数万円程度で、電気代の削減により数年で投資回収が見込めます。人感センサー付き照明や調光システムを加えても、中規模オフィスの場合、フロア全体で数百万円規模から導入できるでしょう。

また、BEMSやビル全体のIoT化は数百万円~数千万円の費用負担になる場合もありますが、省エネ補助金など国の支援を活用できる可能性があります。主な運用コストは、センサーや制御機器の保守費用、クラウドサービスの利用料です。

CO₂削減効果:

スマートオフィスの導入効果として、オフィス全体で10~30%の電力削減が可能とされています。特に照明を従来の蛍光灯からLED+人感センサーに切り替えることで、照明エネルギーは50~70%の削減が可能です。これによりCO₂排出量も10%単位で削減でき、快適性を維持したまま省エネを実施できるでしょう。また、このような取り組みは中長期的な脱炭素計画を支える施策としても有効です。

NCSの持つ脱炭素ソリューション

NCSは企業の脱炭素化をサポートする多彩なソリューションを提供しています。本章では、特に注目されるEVリースとテレマティクスについて、その特徴や導入による効果をわかりやすくご紹介します。

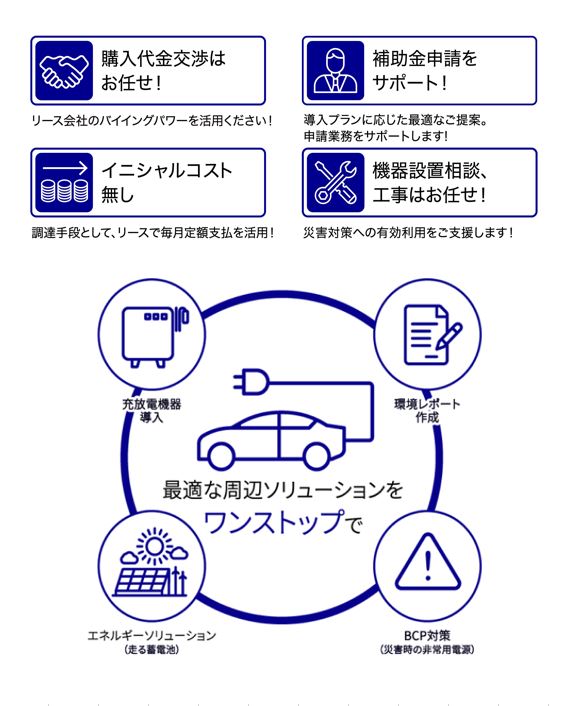

EVリース

NCSのEVリースは、EV車両の導入からメンテナンス、充電器設置、補助金申請のサポートまでワンストップでサポート。電気を利用することによりガソリン代などの燃料のランニングコストも抑えられます。

大蓉ホールディングスさまは、NCSのEVリースを活用し、社用車のEV化を推進中です。社用車のEV化によりCO₂削減というSDGs目標の達成に貢献し、社員の環境意識向上や運用改善を実現しています。NCSによる多様な車両情報の提供やサポートが、導入と継続利用につながりました。

NCS導入/活用事例 「大蓉ホールディングスさま」

長野県では、2050年ゼロカーボン実現を目指して公用車のEV化を推進しています。長野県庁さまの公用車110台のうち半数以上をNCSがサポート。長野県庁さまは独自のAIを活用した配車・充電管理システムを導入し、EV導入コストや電気料金の最適化を実現しました。一元管理により業務効率化や環境負荷削減を実現し、全国の自治体から注目されています。

NCS導入/活用事例 「長野県庁さま」

テレマティクス

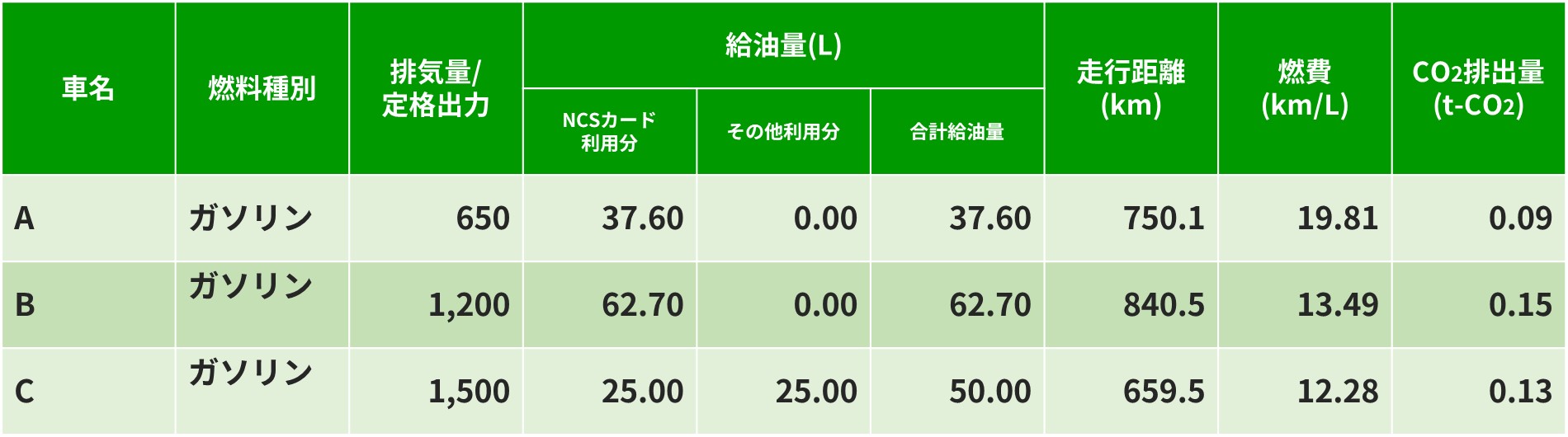

NCSのテレマティクス「ドライブドクター」は運行中のデータを取得し、CO₂排出量の分析と管理、車両配備台数の適正化を叶えられます。 給油量をテレマティクスのページに数値を入力することにより、管理画面上に自動的にCO₂排出量が記録されていきます。またNCSの給油カードを利用すると給油量を入力することなく、「ドライブドクター」の管理画面上に自動で反映されます。

NCSのテレマティクス「ドライブドクター」

まとめ

企業や自治体の脱炭素は、太陽光発電やEV、地産地消型再エネなど多様な施策が進んでいます。エネルギーコストの削減や企業のイメージ向上につながる脱炭素の取り組みのなかには、比較的初期費用を抑えられるものもあります。自社の状況を客観的に判断し、取り組める施策を検討しましょう。

NCSでは、初期導入も安心して段階的に進められるようにサポート体制が整っております。EV車両の導入からメンテナンス、充電器設置、補助金申請までワンストップでサポートする「EVリース」もご検討ください。また。運行データからCO₂排出量の分析・管理や車両台数の適正化まで担うNCSのドライブドクターは脱炭素経営に大きく貢献できるでしょう。