EVバッテリーとは?寿命を延ばす運用と法人車両管理で役立つ実践Tips

脱炭素化を背景に社用車のEV導入が進む一方、「バッテリーの寿命は?」「交換費用が高いのでは?」といった不安を感じる車両管理者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、EVの心臓部であるバッテリーの劣化要因、バッテリーの寿命を延ばす具体的な運用法、そして交換費用まで、管理者が知るべき実践的な知識を網羅的に解説します。適切な車両管理で、コスト削減と効率的な運用を実現しましょう。

EVバッテリーとは?

脱炭素社会の実現に向け、法人車両のEV導入が加速しています。そのEVにおける重要なパーツが「バッテリー」です。バッテリーは、EVの性能や航続距離を左右するだけでなく、その寿命や劣化、交換費用は車両の運用コストに直結します。そのため、管理者にとって非常に重要な管理項目と言えるでしょう。

はじめに、EVバッテリーの役割から基本構造、一般的な寿命について、法人での車両管理に役立つ情報を分かりやすく解説します。

EVバッテリーの役割と基本構造

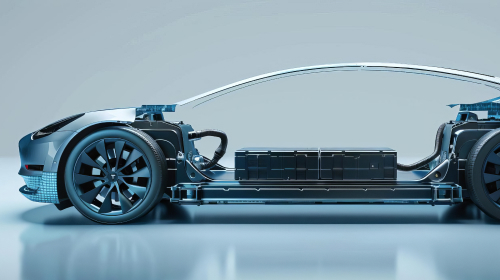

EVバッテリーは、ガソリン車の「燃料タンク」に相当し、外部から充電した電力を蓄え、モーターを動かす動力源となる部分です。

EVには、大きく2種類のバッテリーが搭載されています。一つは、モーターを駆動させる高電圧・大容量の「駆動用バッテリー」。もう一つが、ライトやカーナビなどの電装品に電力を供給する「補機用バッテリー」で、これはガソリン車と同様の12Vバッテリーです。

一般的に「EVバッテリー」とは前者の「駆動用バッテリー」を指し、この性能がEVの航続距離や走行性能を大きく左右します。

主流はリチウムイオン電池で、NMCとLFPが中心

現在のEV駆動用バッテリーは「リチウムイオン電池」が主流になっています。その中で「NMC(ニッケル・マンガン・コバルト)系」と「LFP(リン酸鉄リチウム)系」が中心です。

NMC系はエネルギー密度が高く航続距離を伸ばしやすい一方、LFP系はコストが安く安全性や寿命に優れる特徴があります。車両の特性やコストに応じて使い分けられており、近年はLFP系の採用も増加傾向です。

また、次世代技術として、より安全で高性能な「全固体電池」の開発も進んでおり、今後のEVの進化を支える技術として期待されています。

寿命は「8〜10年・10万〜16万km」が一般的な目安

EVバッテリーの寿命を知るには、メーカーが設ける保証期間を確認しましょう。多くのメーカーでは「8年または16万km(どちらか早い方が適用)」といった期間を設定し、「保証期間内にバッテリー容量が一定値(例:70%)を下回った場合に無償で修理・交換する」といった保証を付けています。

この場合、走行距離が16万kmに到達する前であっても8年を経過した時点で保証期間は終了し、逆に8年を待たずに16万kmに達した場合は、その時点で保証対象外となります。

このため、この保証期間がバッテリーを安心して使用できる期間、つまり「寿命の目安」として広く認識されています。ただし、実際の劣化速度はさまざまな条件で変わるため、適切な管理によってバッテリーを長持ちさせることが重要です。

EVの特徴、メリット・デメリットについては以下の記事で解説しています。

EV(電気自動車)とは?特徴や種類についてゼロから解説!

バッテリー容量と航続距離の関係

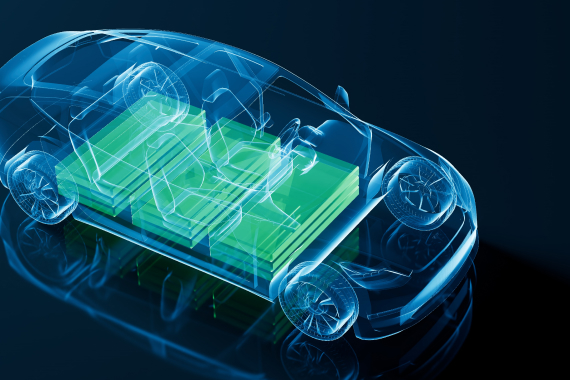

バッテリー容量は「車が一充電で蓄えられる電力量」を示し、通常の乗用EVでは 50~100 kWh 程度 が一般的とされています。

容量が大きければ航続距離も伸びやすくはなりますが、ただしその分、車両コストも上がります。したがって、法人車両管理では「目的(営業・配送・短距離/長距離)に応じて容量を選定する」ことが重要であり、ただ“大きければいい”というわけではありません。

用途別にみたバッテリー容量と航続距離の目安

- 市街地の営業・短距離移動中心

-

-

バッテリー容量:40〜60 kWh

-

想定航続距離(1充電あたり):約250〜350 km

-

主な特徴・選定ポイント:小型車中心。充電時間が短く、コストを抑えやすい。

-

- 郊外や中距離の訪問・配送業務

-

-

バッテリー容量:60〜80 kWh

-

想定航続距離(1充電あたり):約350〜450 km

-

主な特徴・選定ポイント:バランス型。法人に採用例が多い容量帯。

-

- 長距離出張・県をまたぐ運行

-

-

バッテリー容量:90〜100 kWh以上

-

想定航続距離(1充電あたり):約450〜600 km

-

主な特徴・選定ポイント:航続距離重視。車両重量・価格・充電時間が増える。

-

- 都市配送など1日複数回充電が前提

-

-

バッテリー容量:30〜50kWh

-

想定航続距離(1充電あたり):約200〜300 km

-

主な特徴・選定ポイント:軽EVや商用バンなど。昼間充電を組み合わせる運用。

-

EVバッテリーはなぜ劣化するの?

EVのバッテリーもスマートフォンのバッテリーと同様、充電と放電を繰り返すことで少しずつ劣化していく消耗品です。しかし、その劣化速度は日々の運用方法に大きく左右されます。特に、バッテリー寿命に大きな影響を与えるのが充電方法や、車両を使用・保管する際の温度環境です。本章では、バッテリー劣化の主な要因と、劣化が進んだ際の影響について解説します。

充電方法が大きな要因

EVバッテリーの劣化を早める大きな要因が、日々の充電方法です。特に「過充電」「過放電」、そして「急速充電の多用」はバッテリーの寿命を縮める原因となります。

充電率(State Of Charge:SOC)が100%に近い状態(過充電)や、逆に0%に近い状態での長時間の放置(過放電)は、内部の化学物質に大きなストレスを与え、バッテリーの容量低下につながります。

また、短時間で充電できる急速充電は、普通充電よりもバッテリーの温度が上昇しやすく、熱によるダメージが蓄積されがちです。そのため、日々の業務での適切な充電管理が、バッテリー保護の鍵となります。

高温・低温など環境の影響も大きい

EVバッテリーの劣化は、極端な温度環境下での使用や保管によって進行します。特に、炎天下での駐車は高温状態が続くことで、バッテリー内部の化学反応が過剰に進み、バッテリーを構成する部品の劣化や性能低下につながる可能性があります。

一方、低温環境も劣化を促進させる原因です。極寒地での低温環境では、内部の化学反応が鈍くなり機能の一次低下が起こります。夏場の直射日光下や冬場の寒冷地での長時間駐車は、バッテリーにとって過酷な環境となるため、日々の車両管理において駐車場所への配慮も重要です。

劣化が進むとどうなる?

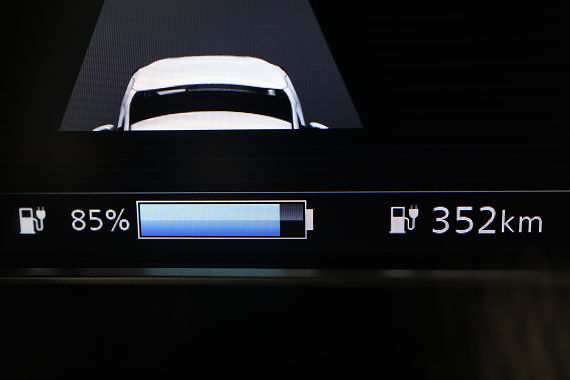

バッテリーの劣化が進行すると、満充電しても走行できる航続距離が短くなり、業務効率の低下につながります。例えば、バッテリーの健全度 (State of Health:SOH)が80%に低下すると、新品時に比べて航続距離が理論上2割短くなります。つまり、これまで1回の充電でこなせていた業務に途中充電が必要になるということです。

充電時間は車両が稼働できない時間であり、業務計画の見直しや効率の低下を招くことになります。特に、夏場や冬場は電力消費が激しくなるため、劣化の影響を受けやすくなるでしょう。

EVバッテリーを長持ちさせるには?

EVバッテリーの劣化は避けられませんが、日々の運用を少し工夫するだけで、その進行を遅らせることが可能です。特に、バッテリーの寿命は、充電の仕方、EVの保管環境、そして日々の運転習慣に大きく左右されます。本章では、法人車両の管理者がすぐに実践でき、ドライバーにも徹底させたい、バッテリーを長持ちさせるための具体的な4つの方法を、理由とともに分かりやすく解説します。

充電率20〜80%を目安に充電

EVバッテリーを長持ちさせる最も効果的な方法の一つが、充電率を20〜80%の範囲に保つ運用です。

リチウムイオン電池は、満充電に近い状態(90%以上)や、逆に空に近い状態(20%以下)が続くと、内部の電極に大きな負荷がかかることで劣化が早まる特性があります。そのため、日々の業務終了後の充電は80%を目安に設定し、長距離走行が必要な時だけ100%まで充電するといった運用ルールが理想的です。多くのEVには充電上限を設定する機能が備わっており、これを活用することがバッテリー保護の鍵となります。

頻繁な急速充電は行わない

急速充電は短時間で充電できるため業務上便利ですが、バッテリーへの負荷が大きいため、その利用は最小限にとめるのが賢明です。目安として、全充電回数のうち急速充電の比率は3割以下に抑える運用が推奨されます。

急速充電は高い電圧と電流で一気に電力を送り込むため、バッテリーの温度が上昇しやすく、内部素材の劣化を促進します。日常的な充電は、駐車中の普通充電を基本とし、急速充電は外出先での緊急時や、どうしても時間がない場合に限定することで、バッテリーの寿命を効果的に延ばすことが可能です。

普通充電と急速充電の違いなど、EVの充電について以下の記事にて詳しく解説しています。

これを読めばわかる! EV(電気自動車)の充電のあれこれ

炎天下・極寒での充電や駐車を避ける

極端な温度環境はバッテリーの大敵であり、駐車場所の管理も重要なポイントです。特に夏場の炎天下での長時間駐車は、バッテリー温度を著しく上昇させ、内部の化学的な劣化を加速させます。また、冬の低温下ではバッテリー性能が一時的に低下し、充電は大きな負荷となります。

車両の管理においては、可能な限り屋内や日陰にEVを保管することをおすすめします。また、冬場にバッテリーの性能低下を感じる場合は、出発前に普通充電ケーブルを繋いだままエアコンを起動させ、車内とバッテリーを予備加熱する「プレ空調機能」を活用するのも効果的です。適切な駐車場所の選択はバッテリーの寿命を延ばし、将来的な交換コストの削減につながるでしょう。

ドライバー教育で「運転時に避けたい習慣」を徹底

急加速や急ブレーキといった運転はバッテリーに大きな負荷をかけるため、ドライバー教育で避けるべき習慣として徹底することが重要です。

一度に大量の電力を消費する急加速は、バッテリーの劣化を早めるだけでなく、電費(電力消費率)の悪化にも直結します。日々の運転では、穏やかなアクセル操作を心がけ、車間距離を十分に保つことで回生ブレーキを有効活用するよう指導しましょう。また、車両の「エコモード」利用をルール化することも効果的です。これはバッテリー保護と安全運転、航続距離の確保を同時に実現する運用方法です。

EVバッテリー交換にはいくらかかる?

適切な運用で寿命を延ばせても、消耗品である以上、いつかは交換が必要になります。EVバッテリーの交換費用は数十万円から100万円以上と非常に高額で、車両の運用コストに大きく影響するでしょう。

高額なコストリスクに備えるためには、交換費用の相場感と、メーカー保証やリース契約でどこまでカバーされるのかを事前に把握しておくことが不可欠です。本章では、バッテリー交換にかかる具体的な費用と、契約内容を確認する際のポイントを解説します。

交換費用は数十万円〜100万円以上が一般的

EVバッテリーの交換費用は非常に高額です。例えば、日産リーフでは容量に応じて新品バッテリーが60万円台から80万円台で、輸入車では100万円を超えることも珍しくありません。

先に述べた費用は、バッテリー全体(パック)を交換した場合の目安です。故障の状況によっては、内部の劣化した部分(モジュール)のみを交換することで費用を抑えられるケースもあります。いずれにせよ、部品代に加えて専門的な交換工賃が発生するため、法人車両の運用計画において大きなコスト要因であることを認識する必要があります。

メーカー別バッテリー交換費用の目安

- 日産 2代目リーフ

(24/30/40kWh) -

交換費用目安(税別・概算)

・新品バッテリー:65万/80万/82万円(24/30/40kWh)

・再生バッテリー(24kWh):30万円+工賃約4万円

※日産の公式告知(2018/03/26)

2019年11月に価格改定。販売店にお問い合わせください。

- テスラ

-

交換費用目安(税別・概算)

・130万円〜420万円

※分解構成(4モジュール)を踏まえた交換概算。地域差あり。

- BYD

-

交換費用目安(税別・概算)

・数十万〜100万円

※パワーバッテリーの容量が初期容量の70%を下回った場合も、保証の対象となる。

メーカー保証・リース契約でどこまでカバーされるかを確認

高額なバッテリー交換費用に備えるには、購入やリース時の契約内容を事前に確認することが極めて重要です。多くのメーカーは「8年16万km以内に容量が70%を下回った場合」など、期間と劣化度合いに応じた保証を設けています。

特に法人で一般的なカーリースを利用する場合、契約にバッテリーの保証が含まれているか、保証期間を超えて交換が必要になった際の費用負担がどうなるかを必ず確認しましょう。保証内容を正しく理解し、保証対象外の劣化リスクを抑えることが、予期せぬコスト発生を防ぐ鍵となります。

法人でEVを導入するなら?

法人でのEV導入には、高額な車両購入費に加え、本記事で解説してきたバッテリーの寿命や劣化といった特有の管理課題が伴います。特に電動化を考える管理者にとって、これらのコストや管理負担は大きな懸念点となるでしょう。

こうした課題を解決し、スムーズなEV導入を実現する有効な手段が「カーリース」の活用です。本章では、リースを利用してEVの導入コストを抑えつつ、専門的なサポートを受けながら効率的な運用をすすめる方法をご紹介します。

リースなら導入コストを抑えられる

EV導入の大きなハードルである高額な車両購入費は、カーリースを活用することで解決できます。車両購入に必要な初期投資が不要となり、月々定額のリース料で導入できるため、計画的なコスト管理が可能です。

ただし、駆動用バッテリーは高度な専門技術が必要となるため、現状メーカー以外のメンテナンスは難しい状況です。そこでNCSでは、通常のメンテナンスリースでは保証されないメーカー保証期間を超過した駆動用バッテリーにかかるリスクを、保険で補償できるよう協議を開始いたしました。新車だけではなく中古車も対象としたサービスを提供することで、コスト課題に悩まされる企業のEV導入を後押ししていきます。

参考:EV の駆動用バッテリー保証付メンテナンスリースの実現に向けた協議を開始

導入から運用管理までトータルでサポート

NCSでは、車両を提供するだけでなく、導入計画から日々の運用管理まで、法人様のEVシフトをトータルでサポートします。テレマティクスサービスによるデータ可視化や、バッテリーを長持ちさせる運用ルール策定、ドライバー教育まで、専門知識でお客様の課題解決を支援します。

実際に、公用車のEV化を進める長野県庁様では、充電タイミングが集中するという課題がありました。この課題に対し、NCSはAIを活用した配車・充電マネジメントシステムで支援し、電気料金の大幅な削減を見込むなど、フリート全体のコスト削減と効率的な運用を実現しています。

具体的な課題と解決法はこちらからご確認できます。

2050年ゼロカーボンに向けて、公用車のEV化を推進する長野県。EV化に伴う課題を配車・充電マネジメントで解決に導く

まとめ

EVバッテリーは、日々の適切な運用で寿命を延ばせます。「SOC20-80%維持」「急速充電の抑制」「適切な温度管理」「丁寧な運転」の徹底が、航続距離の維持とコスト削減に直結します。高額な交換費用には保証やリースでカバーし、計画的な車両管理を行いましょう。NCSは貴社のEVシフトをトータルでサポートします。