【2025年最新】脱炭素×補助金ガイド|企業が使える省エネ・再エネ・EV支援制度を一挙解説

今や企業の脱炭素化は必須となっています。しかし「予算はどのくらい見込んでおけば?」「自社で使える制度は?」と悩みは尽きません。本記事では、令和7年度予算も含めた最新の補助金・税制優遇を網羅的に解説しています。省エネ、再エネ、EV導入まで、貴社の状況に合った最適な支援策が見つかるガイドです。自社の脱炭素化の参考にしてください。

脱炭素施策に使える支援制度の全体像

カーボンニュートラルの実現は、企業にとって持続的な成長に不可欠な経営課題です。政府も企業のGX(グリーン・トランスフォーメーション)を強力に後押ししており、令和7年度の予算要求や令和6年度補正予算に基づく制度においても、大規模な支援が進められています。

以下では、脱炭素に取り組む法人・中小企業が活用できる補助金・税制優遇制度を「省エネ設備の更新」「再生可能エネルギーの導入」「社用車のEVシフト」「サプライチェーン全体の排出量削減」のテーマ別に制度を分類し、支援内容、対象、補助率など全体像を解説しています。

国の補助金制度(令和7年度予算/6年度補正)

国の補助金は、自治体の制度に比べて予算規模が大きく、高額な設備投資にも対応できる点が最大の魅力です。令和7年度予算要求や令和6年度補正予算でもGX推進を目的とした大型予算が計上されており、企業にとって脱炭素化を加速させる絶好の機会といえます。

ここでは、生産性向上にも繋がる省エネ投資から、注目が集まる再エネ・EV関連まで、活用すべき国の主要な補助金制度を具体的に見ていきましょう。

省エネ設備の更新で削減

企業のCO₂排出量削減において、最も身近で効果的な方法が「省エネ設備の更新」です。日常業務で稼働している空調や照明、工場の生産設備などを高効率な最新機種へ切り替えることで、エネルギー消費とコストを直接的に削減でき、投資回収の期間も短縮可能です。

ここでは、工場の生産ラインからオフィスビル全体まで、事業所の目的や規模に応じて選べる3つの支援制度をご紹介します。

SHIFT事業

- 支援機関

- 環境省

- 概要

- 環境省が主導する、工場や事業場におけるCO₂排出量削減のための先進的な取り組みを推進する事業を支援する制度です。CO₂を大幅削減するロールモデル(模範事例)を創出し、その知見を社会全体に拡大することを目的としています。具体的には、化石燃料からの転換(電化・水素化など)や高効率な熱利用、DXを活用したエネルギー管理といった、意欲的な取り組みが対象となります。

- 対象

- 民間事業者・団体等(中小企業等の工場・事業場を運営する企業を含む)

- 対象経費

- 工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等でCO₂排出削減効果の高い設備の導入費用、DXシステムを用いた中小企業等の設備運用改善費用

- 補助率/補助額(上限)

- 補助率1/3(省CO₂型設備改修、上限1億円または5億円)、DX活用による省エネ改善は3/4(上限200万円)など複数枠あり

- 参照

- SHIFT事業ウェブサイト | 環境省

省エネ・非化石転換補助金

- 支援機関

- 経済産業省

- 概要

- 経済産業省が管轄する、企業の省エネルギー設備への投資を支援する補助金制度です。近年のエネルギー価格高騰への対策と、2050年カーボンニュートラル実現への貢献を大きな目的としています。具体的には、工場や事業場などで使用しているエネルギー効率の低い古い設備を、省エネ性能の高い最新設備へ更新する際の費用の一部が補助されます。

- 対象

- 国内で事業を営む法人および個人事業主(中小企業を含む全ての事業者)

- 対象経費

- 省エネに繋がる設備(空調設備、産業用モータ、プレス機、工作機械など)や、省エネの取組を管理するためのシステム(EMS)を導入する経費

- 補助率/補助額(上限)

-

-

工場・事業場型:補助率1/2(中小企業)・1/3(大企業)/補助上限額15億円

-

電化・脱炭素燃転型:補助率1/2/補助上限額15億円(電化の場合は5億円)

-

設備単位型:補助率1/3/補助上限額1億円

-

EMS型:補助率1/2(中小企業)・1/3(大企業)/補助上限額1億円(下限30万円)

-

- 参照

- ⅠⅡⅣ事業|省エネ設備への更新支援(省エネ・非化石転換補助金)

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業

- 支援機関

- 環境省

- 概要

- 既存オフィスビルや施設の断熱性能向上や高効率空調機器導入を支援し、早期に脱炭素改修を実現する事業です。

- 対象

- 地方公共団体、民間事業者・団体 等(既存業務用建築物の所有者・管理者)

- 対象経費

- 断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効率照明器具、高効率給湯機器 等

- 補助率/補助額(上限)

-

-

改修内容に応じ1/2~1/3(先進技術・建材は2/3)

-

上限:3億円(下限:200万円)

-

- 参照

- ゼブ・ポータル | 環境省

太陽光・蓄電池を導入

電気料金の高騰とカーボンニュートラルへの対応が急務となる中、自社で発電した電気を自ら使う「自家消費型」の太陽光発電システムは、多くの企業にとって有効な解決策です。エネルギーコストの削減はもちろん、CO₂排出量の削減や災害時の事業継続計画(BCP)対策にもつながり、経営基盤を強化します。

ここでは、こうした再エネ設備導入を支援する国の補助金を2つご紹介します。

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業

- 支援機関

- 環境省(総務省・農林水産省・経済産業省連携)

- 概要

- 企業が自社工場やオフィスに自家消費型の太陽光発電・蓄電池を導入し、電気代削減やCO₂排出削減、地域共生を図る補助金です。計画段階での説明会開催も要件の一つ。

- 対象

- 地方公共団体、民間事業者・団体等(地域共生型の協働事業者含む)

- 対象経費

- 太陽光発電設備および蓄電池の購入費・設置工事費

- 補助率/補助額(上限)

- 太陽光・蓄電池ともに定額補助、上限は補助対象経費の1/3

- 参照

- 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業

ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業

- 支援機関

- 環境省(経済産業省 連携事業)

- 概要

- 「軽量で曲げられる」特性をもつフィルム型ペロブスカイト太陽電池の国内市場立ち上げに向け、導入初期のコスト低減や社会実装モデルの創出に貢献する自治体・企業を支援する補助事業。

- 対象

- ペロブスカイト太陽電池の実証導入に取り組む地方公共団体、民間事業者・団体

- 対象経費

- 性能基準等を満たすフィルム型ペロブスカイト太陽電池モジュール・付帯設備およびその設置費用

- 補助率/補助額(上限)

- 2/3、3/4/上限記載なし

- 参照

- ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業

社用車をEVへ切り替え

サプライチェーン排出量におけるScope1(事業者自らの排出)の削減において、営業車や配送トラックなど、社用車の電動化は極めて効果的な手段です。燃料コストの削減、環境先進性のアピールで重要なポイントとなりますが、高額な車両価格が導入障壁となっています。

ここでは、一般的な乗用車や軽商用車から大型トラック・バス、さらには充電・水素充填設備の導入まで、企業のニーズに合わせて活用できる代表的な3つの補助金をご紹介します。

CEV補助金

- 支援機関

- 経済産業省

- 概要

- 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)などクリーンエネルギー車の購入時に補助金を交付し、普及を促進する制度です。中古車及び事業用車両は対象外ですが、次世代自動車や充電設備(V2Hなど)の導入に大きく役立ちます。

- 正式名称

- クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

- 対象

- クリーンエネルギー自動車を新車で購入する個人・法人(※事業用車両を除く自家用乗用車が中心)

- 対象経費

- 電気自動車・PHV・FCVなど対象車両の本体購入費用

- 補助率/補助額(上限)

- 車種ごとに定額補助(例:乗用EVは最大約85~90万円、軽EVは最大58万円、PHVは最大60万円、燃料電池車は最大255万円)

- 参照

- 一般社団法人 次世代自動車振興センター

商用車等の電動化促進事業

- 支援機関

- 環境省(経済産業省・国土交通省 連携事業)

- 概要

- トラック・タクシー・バス等の商用車や建設機械の電動化(BEV、PHEV、FCV化)を支援し、運輸・建設部門の脱炭素化を加速する補助事業。

- 対象

- 民間事業者・団体、地方公共団体等(電動商用車・建機を導入する運送業者、タクシー・バス事業者、建設業者、自治体など)

- 対象経費

- 電動トラック・バス・タクシー車両および電動建設機械の購入費、並びにそれらに付随する充電設備の導入・設置費用

- 補助率/補助額(上限)

- EVトラック・バス:標準燃費車との差額の2/3補助、EVタクシー:車両本体価格の1/4補助、電動建機:標準機との差額の2/3補助、充電設備:本体価格の1/2補助

- 参照

- 商用車等の電動化促進事業

環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業

- 支援機関

- 環境省(国土交通省・経済産業省 連携事業)

- 概要

- 燃費性能の高いハイブリッド(HV)トラック・バスや天然ガス自動車(NGV)、低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援し、商用車の低炭素化を促進する補助事業。

- 対象

- 民間事業者等(HV・NGV車は全ての事業者、低炭素型ディーゼル車は中小トラック運送業者に限定)

- 対象経費

- 一定の燃費基準を満たすハイブリッドトラック・バス、天然ガストラック・バスの車両購入費、および最新基準を満たす低炭素型ディーゼルトラックへの代替購入・新規購入費用

- 補助率/補助額(上限)

-

-

HV・天然ガス車は標準的燃費車との差額の1/2補助

-

低炭素ディーゼルトラックは買替時に差額の1/2補助、新規増車時は差額の1/3補助(燃費基準+5%達成車は補助額+5万円加算)

-

- 参照

- 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(国土交通省・経済産業省連携事業)

取引先も含めて排出削減

脱炭素経営の潮流は、自社単独の取り組みから、原材料の調達先から販売先までを含めたサプライチェーン全体での排出量削減(Scope3削減)へとシフトしています。特に中小企業にとっては、親会社や主要な取引先と連携して脱炭素化を進めることが、ビジネスを継続する上で不可欠な要素となりつつあります。

ここでは、企業間の連携を強力に後押しし、サプライチェーン全体でのGX(グリーン・トランスフォーメーション)を実現するための、国の代表的な補助金制度をご紹介します。

脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3)

- 支援機関

- 環境省

- 概要

- 大企業が複数の中小企業(取引先)と連携して、バリューチェーン全体でCO₂を削減できる省エネ設備投資を検討する場合に、その設備導入を補助金で支援する制度

- 正式名称

- Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO₂設備投資促進事業

- 対象

- 産業競争力強化法に基づく「GX率先実行宣言」を行った大企業およびその連携中小企業等(代表企業と連携企業による共同事業)

- 対象経費

- 連携企業(中小企業等)における既存設備より30%以上のCO₂削減効果が見込める省エネ設備の導入費用

- 補助率/補助額(上限)

- 中小連携企業部分に補助率1/2、大企業部分は1/3(※大企業でもCO₂削減3,000t以上かつGX宣言済なら1/2適用)/補助上限額は1事業者当たり15億円

- 参照

- 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金

バリューチェーン全体での中小企業等の脱炭素経営普及・高度化事業

- 支援機関

- 環境省

- 概要

- 中小企業を含む企業の脱炭素経営(気候変動対策を織り込んだ経営)の実践を促進するため、モデル事業の支援やガイドブック作成などを行い、バリューチェーン全体で脱炭素経営の普及・高度化を図る事業

- 対象

- 民間企業・団体等(中小企業への脱炭素経営支援に取り組む経済団体、地域金融機関など支援機関を含む)

- 対象経費

- 専門家によるCO₂排出量の算定や削減計画の策定支援、脱炭素経営の普及促進に係るモデル事業の実施費、企業向けガイドブック作成費、排出量見える化や戦略策定支援等の経費

- 補助率/補助額(上限)

- 委託事業のため補助率や上限額の設定なし

- 参照

- バリューチェーン全体での中小企業等の脱炭素経営普及・高度化事業

地方自治体の補助金例

国の大型補助金と合わせて必ずチェックしたいのが、各都道府県や市区町村が独自に展開する支援制度です。これらの制度は、国の補助金と併用できる「上乗せ補助」に位置付けられているケースが多く、活用することで企業の投資負担をさらに軽減できます。また、地域の実情を反映したユニークな制度が用意されている点も大きな魅力です。本章では一例を紹介します。

ZEVの導入促進事業

- 支援機関

- 東京都

- 概要

- 都内のCO₂排出削減を加速させるため、走行時にCO₂を排出しないZEV(電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車)の購入費用の一部を補助する制度

- 参照

- 都庁総合ホームページ

充電設備普及促進事業

- 支援機関

- 東京都

- 概要

- ZEV(電気自動車等)の普及に不可欠な充電インフラを整備するため、東京都が実施する補助金制度

- 参照

- 都庁総合ホームページ

大阪府:再エネ導入・省エネ診断支援

中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金

- 支援機関

- 大阪府

- 概要

- 府内の中小事業者を対象に実施する省エネ・再エネ設備の導入補助金

- 参照

- 大阪府ホームページ

無料省エネ診断

- 支援機関

- 大阪府

- 概要

- 府内の中小事業者を対象に無料で実施している専門家派遣サービスです。エネルギー管理の専門家が事業所(工場・ビルなど)を直接訪問し、電気やガスの使用状況を診断。後日、具体的な省エネ改善策やコスト削減額、CO₂削減効果などをまとめた詳細な報告書が提供され、企業の脱炭素化への第一歩を具体的に後押しします。

- 参照

- 大阪府ホームページ

福岡市:中小企業向けの環境対応車導入支援

福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金

- 支援機関

- 福岡県福岡市

- 概要

- 市内に事業所を置く中小企業や個人事業者を対象に実施している、電気自動車(EV)等の導入支援制度です。社用車としてEVやプラグインハイブリッド車(PHEV)などを導入する際の費用の一部を補助し、企業の脱炭素化を後押しします。

- 参照

- 福岡市ホームページ

税制優遇・その他

「補助金の要件に合わない」「EVへの完全移行にはまだ時間がかかる」そうした状況でも、脱炭素経営を推進する手段はあります。直接的な投資支援である補助金に加え、企業の戦略的な選択肢となるのが「税制優遇」と「J-クレジット制度」です。

設備投資に伴う法人税の負担を軽減できる税制優遇は、利益を確保している企業にとって大きなメリットがあります。また、J-クレジットは削減しきれない排出量をオフセット(埋め合わせ)できるため、企業の環境貢献をアピールする有効な手段です。ここでは、この2つの重要な制度について解説します。

設備投資に税制で優遇を受けたい

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

- 支援機関

- 経済産業省

- 概要

- 「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、企業が策定した脱炭素化のための事業計画が国の認定を受けた場合に、その計画に基づく設備投資に対して税制上の優遇措置が受けられる制度

- 対象

- 産業競争力強化法に基づく「事業適応計画」の認定を受けた、青色申告を行っている法人または個人事業主。企業の規模を問わず活用可能。

- 対象経費

- 計画に基づき導入する、以下のいずれかに該当する設備への投資 ・大きな脱炭素効果を持つ製品を製造するための設備 ・自社の生産工程などを大幅に脱炭素化するための設備

- 優遇措置・特別償却

-

以下のいずれかを選択して適用可能。

・最大10%の税額控除(原則5%。賃上げ要件を満たすことで10%に拡大)

・50%の特別償却 - 参照

- カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

- 支援機関

- 国税庁

- 概要

- 中小企業が生産性向上のために行う設備投資を税制面で後押しする制度です。新品の機械や一定規模以上の貨物自動車などを導入した場合に、税金の優遇措置を受けられます。設備投資を通じた中小企業の生産性向上を支援します。

- 対象

- 青色申告の中小企業者等(資本金1億円以下の法人、または常時使用従業員1,000人以下の個人事業主等)

- 対象経費

-

-

機械装置:1台または1基の取得価額が160万円以上のもの

-

貨物自動車:車両総重量3.5トン以上のもの

-

ソフトウェア:1つの取得価額が70万円以上のもの

-

- 優遇措置・特別償却

-

-

取得価額の30%の特別償却

-

取得価額の7%の税額控除

-

- 参照

- No.5433 中小企業投資促進税制

J-クレジット制度

J-クレジット制度とは、省エネや再エネ導入などによるCO₂削減量を、国が「排出権」として認証するものです。企業はこれを購入し、どうしても削減できない自社の排出量を埋め合わせる「カーボン・オフセット」や各種報告に活用できます。

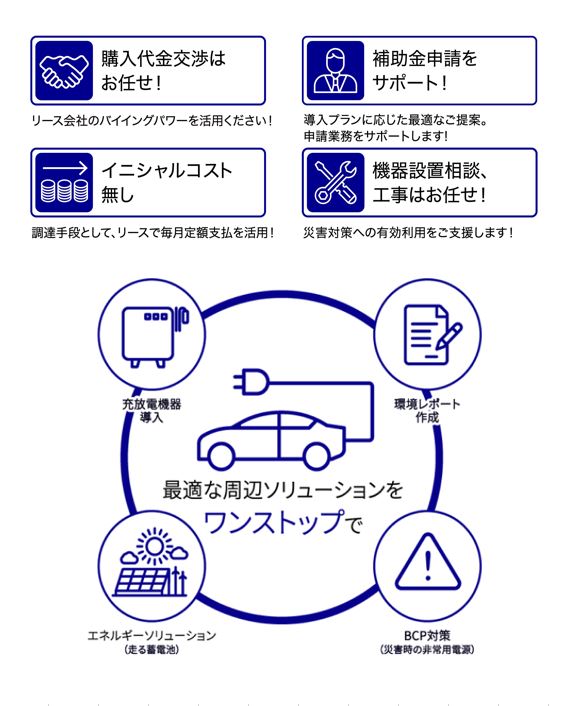

しかし、社用車で手続するには排出量の算定や煩雑な手続きが必要です。日本カーソリューションズの「カーボンクレジット付リース」なら、車両リースにJ-クレジットが付帯済です。お客様は通常通り契約するだけで、手間なく社用車のCO₂排出をオフセットし、脱炭素経営を推進できます。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

ここまで様々な支援制度を紹介してきましたが、いざ自社で活用するとなると、「申請のタイミングは?」「必要な書類は?」など、より実践的な疑問が生まれるものです。

この章では、企業の担当者様から特に多く寄せられる質問と、その答えをQ&A形式でまとめました。制度利用に向けた具体的な準備にお役立てください。

補助金はいつから申請できますか?

国の補助金の多くは、新年度が始まる4月以降に公募が開始されます。これまでのケースで補助金によっては年度内に数回に分けて公募が行われる場合もありました。また、秋以降に成立する補正予算によって、追加の公募や新しい補助金が新設される可能性もあります。

注意すべきは、注目の補助金は公募期間が数週間と短かったり、予算が上限に達すると早期に締め切られたりする点です。各制度の公式サイトで、最新の情報を必ず確認するようにしてください。

EV導入に補助金を使うには何が必要?

社用車にEVを導入して補助金を活用する場合、車両の購入だけでなく、主に下記に挙げる要件を満たす必要があります。

対象車両の確認

購入前の申請手続き

充電環境の整備

所有期間や報告義務など

条件は制度ごとに異なりますので、必ず利用を検討している補助金の公式サイトや公募要領で詳細を確認してください。

補助金と税制は併用できますか?

基本的には併用可能ですが、制度によっては併用できない、もしくは条件付きの場合があります。詳しくは各制度の公式サイトもしくは税理士に相談してください。

中小企業しか使えない制度もありますか?

はい、あります。本記事でご紹介した制度の中にも、中小企業を主な対象としたり、中小企業向けの優遇措置を設けたりしているものが数多くあります。特に、自治体独自の制度では中小企業に対象を限定しているケースが多く見られます。

まとめ

脱炭素に向けた国の補助金から税制優遇、自治体事例まで幅広くご紹介しました。重要なのは、自社の計画に合わせて最新情報を確認し、複数の制度を賢く組み合わせることです。特に車両の電動化は専門知識が不可欠になります。最適なEV導入やCO₂削減でお悩みなら、お気軽にNCSへご相談ください。