安全運転の講習は必要?具体的な対策と成功事例を紹介

交通事故は企業にとって重大なリスクとなり得ます。そのため、企業が行うべき安全運転講習の重要性は高いといえるでしょう。本記事では、安全運転講習の必要性を検討するとともに、効果的な講習方法、企業が直面する課題の解決策、そして実際の成功事例を紹介します。各企業が持続可能な運営を行うために、安全運転の文化をどのように定着させるべきか、考えていきましょう。

なぜ安全運転の講習が必要か

安全運転の講習は企業と従業員双方の安全を確保すると同時に、企業リスクを最小限に抑えるために必要です。この項では、安全運転講習の必要性について再確認しましょう。

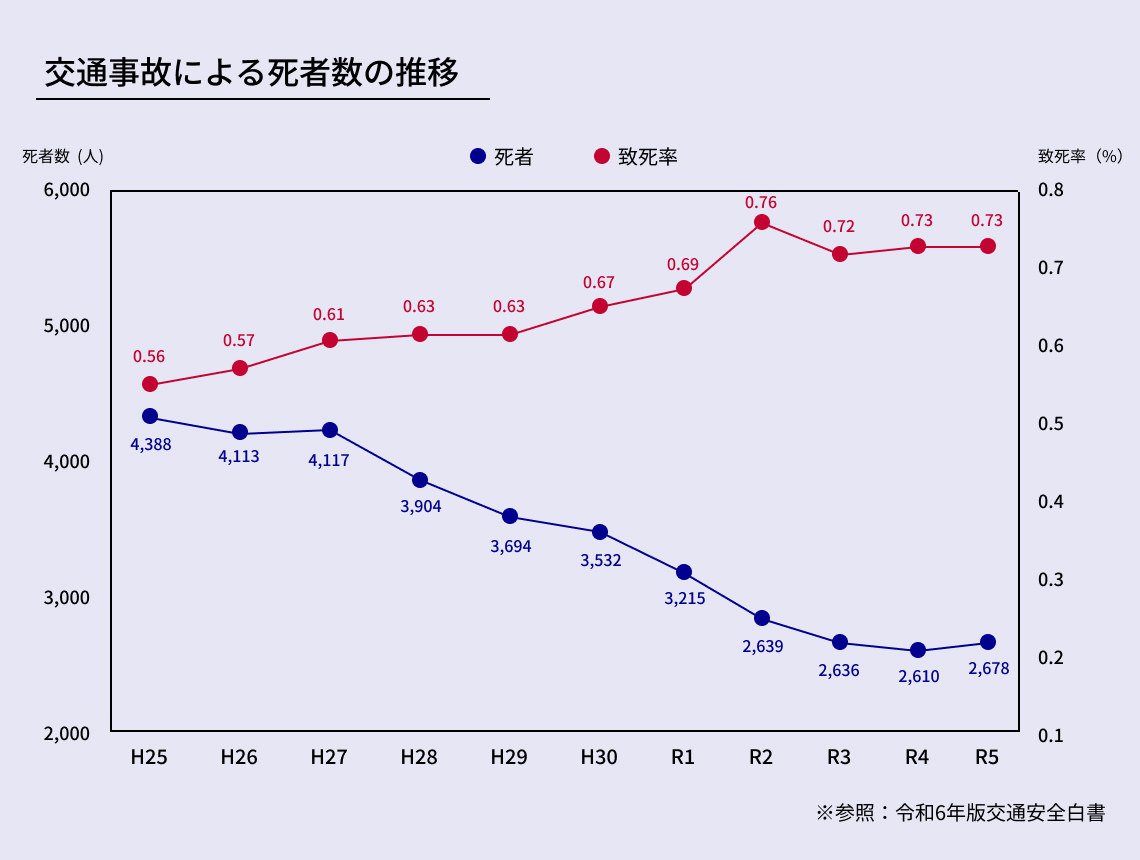

死亡事故の割合が増加している

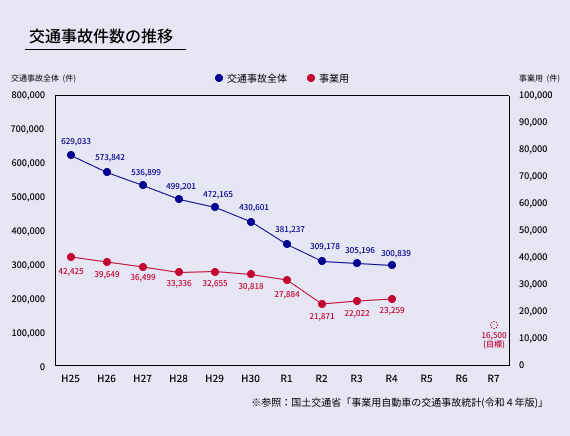

近年、交通事故の件数は全体的に減少する一方で、重大事故や死亡事故の割合はむしろ増加傾向です。令和4年までの交通事故件数の推移を見ると、事業用自動車による事故件数は増加傾向にあり、令和2年の21,871件から、令和4年には23,259件まで増加しています。

※事業用自動車:バスやトラック、タクシーなど、貨物または旅客を運送することを目的とした自動車を指します。

また、内閣府の令和6年版交通安全白書によれば、令和4年の交通事故死者数は2,610人と報告され、昭和45年の最悪期から約6分の1に減少しましたが、令和5年には2,678人に増加しています。

営業車など法人車両による交通事故のリスクも軽視できません。企業として、安全運転の意識向上と継続的な教育が求められるでしょう。

交通事故による企業リスク

交通事故は、企業にとって金銭的損失だけでなくさまざまなリスクを伴います。自社の車両が事故を起こせば、損害賠償に関連した保険料や経費の負担が増えるだけでなく、従業員が就業不能になる可能性や、事故処理にかかる人員と時間のロスも発生するでしょう。これにより、企業の生産性が低下し、経営に様々な影響をもたらす恐れがあります。

また、飲酒運転や危険運転が発覚すると、企業のブランドイメージを損なうリスクがあります。2022年から白ナンバー車両のアルコールチェックが義務化されたことで、違反の取り締まりが厳重になりました。企業としての責任がより一層問われる状況であるといえるでしょう。

アルコールチェックについて、詳しくはこちら

白ナンバーのアルコールチェック|現場の負担解消にはテレマティクスサービスが有効

リスクマネジメントのために安全運転の講習は必要

交通事故のリスクは高く、発生した時の損失は甚大なものとなります。そのため、白ナンバー車を使用する企業や事業所では、安全運転管理者の配置が法律で義務付けられています。

企業としてのリスクマネジメントをさらに強化するためには、社員全員が安全運転の意識を持つことが不可欠です。そのためには、安全運転に関する講習を通じて、従業員一人ひとりが事故リスクの認識を高め、事故を未然に防ぐことが大切です。ひいては企業全体の安全性向上と企業のイメージアップにもつながるでしょう。

安全運転管理者について、詳しくはこちら

安全運転管理者の役割は?業務負担をテレマティクスサービスで解消

安全運転講習を行うメリット

交通事故は企業にとって、経済的損失や社会的信用の喪失につながる重大なリスクです。そのため、企業は安全運転講習を行い、従業員に必要な知識と技能を習得させることが重要になります。安全運転講習にはさまざまなメリットがあり、従業員の安全確保や事故に伴う損害の軽減、そして企業価値や信頼の向上に寄与します。

従業員の安全確保を行い、安全に働く環境をつくる

従業員の安全確保は企業にとって優先事項です。交通事故によって生じる就労不能のリスクを避けるため、従業員は安全運転講習を通じてリスクの察知スキルを身につけることが求められます。このスキルは勤務中だけでなく、通勤時や日常の運転にも応用され、危険な状況を未然に察知し、適切に対応できるようになるでしょう。同時に運転モラルの向上を促します。

また、安全運転講習によってもたらされる安全な職場環境は従業員のモチベーションも高め、生産性向上に寄与します。結果として、企業全体のパフォーマンス改善につながるでしょう。

事故に伴う損害を減らすことでコスト削減につながる

交通事故が発生すると、企業は多額の修繕費や損害賠償、慰謝料を負担するリスクがあり、経済的損失は避けられません。しかし、安全運転教育を徹底することで事故の発生件数を削減し、これらの不要なコストを大幅に軽減することが可能です。

また、事故が減少することで自動車保険の料金引き下げや割引など、保険関連のメリットも享受できます。このようなコスト削減は、企業の財務的安定に寄与し、結果的に事業活動を持続的に発展させる基盤となるでしょう。

企業価値・信頼の向上につながる

企業が交通事故の削減に取り組むことは、社会的責任(CSR)を果たすために重要です。

企業がこれらの目標に積極的に取り組み、内外に示すことで、顧客や取引先からの信頼を高め、企業価値や社会的評価の向上につながるでしょう。また、取り組む姿勢が評価され、より多くの企業がこの動きに賛同することで、安全で持続可能な社会の実現が期待できます。

安全運転講習の3つのポイント

企業が社員の安全運転を確保するためには、計画的な指導と継続的な講習が不可欠です。特に社用車を運転する社員には、定期的な安全運転講習の実施が重要です。この講習により、ドライバーの危険に対する意識を高め事故を未然に防ぐことが可能です。また、企業の社会的信用を高める効果もあるでしょう。

成功へのポイントは、目的に合った講習の選択と具体的な自社の事例を活用した内容から、ドライバーの意識改革を促進することです。

ポイント1. 安全運転講習の定期実施

安全運転講習を定期的に実施することは、社員の運転知識や危険予知能力を高めるための重要なステップです。これにより、個々のドライバーが直面するさまざまな交通状況に対する理解が深まるだけでなく、安全意識を日常的に強化できます。

また、道路交通法の改正や新しい運転支援システムが導入された際にも、安全運転講習により迅速に適応できる体制の整備が可能です。常に最新の知識と技術を保持することは、安全運転の基盤を築くために不可欠といえるでしょう。

ポイント2. 目的に沿った講習の受講

安全運転講習を成功させるには、参加者の目的に合った講習を選択することが重要です。安全運転講習会とひと口に言っても、さまざまな種類があります。一般講習は基本的な運転知識を広く学ぶ場で、最近ではリモートでの実施も増えています。また、実車講習では実際の運転を通じて、実践的なスキルを身につけることが可能です。

さらに、eラーニングは受講者の多様な勤務スタイルに柔軟に対応できるシステムです。すでに、事例では、eラーニングを導入することで効果的な学習が実現されました。このように、各講習の特性を理解し、目的に応じて選択することで、より効果的な安全運転スキルの習得が可能になります。

NCSのSDS(セーフティ・ドライバーズ・サポート)は通常の座学講習だけでなく実車体験講習や企業に合わせた特別オーダー講習などさまざまなコースを用意しております。

SDSについて、詳しくはこちら

SDS(セーフティ・ドライバーズ・サポート)

ポイント3. 自社の危険運転事例を使った安全運転講習

自社の危険運転事例を使用した安全運転講習は、参加者にとって非常に効果的です。一般的なケーススタディだけでなく、自社で実際に発生した映像や事例を利用することで、受講者はそれを身近に感じ、自分ごととして捉えやすくなります。

テレマティクスサービス「NCSドライブドクター」の映像を活用すれば、実際に発生した事故やヒヤリハットの映像をもとに、アドバイザーが危険予知や事故回避策を解説する特別オーダー講習が可能です。こうした取り組みは、受講者が具体的な状況をよりリアルに理解し、効果的な安全運転スキルを身につける機会を提供できるでしょう。

テレマティクスサービスについて、詳しくはこちら

自動車事故ゼロも夢じゃない「テレマティクスサービス」とは?

実際の成功事例から見る効果

安全運転講習を検討する際には、実際の成功事例を参考にすることが重要です。株式会社白洋舎さまや高島株式会社さまの事例では、それぞれが抱えていた課題に対して、具体的なソリューションを導入し、危険運転件数の削減や安全運転意識の向上を実現しました。

株式会社白洋舎 さま

株式会社白洋舎さまは、クリーニングのルート集配車における漫然運転による事故を減らすため、テレマティクスサービスとして「NCSドライブドクター」を導入しました。このサービスの選定理由は、運転評価レポートやSDS(セーフティ・ドライバーズ・サポート)の運用が可能で、ドライバーと管理者が状況を把握できる点でした。

導入後、交通事故件数は大幅に減少し、ドライバーの安全運転意識も向上しています。また、コロナ禍ではeラーニング教材を活用し、社員教育に役立てていました。今後は一人ひとりが会社の代表として行動する「一人代表」として安全運転をさらに推進し、社会へ貢献していく方針です。

高島株式会社 さま

高島株式会社さまは、運転に不慣れな社員が増えたことで事故リスクが増加し、危険運転が高止まりするという課題に直面していました。また、さまざまな機種のドライブレコーダーを使用していたため、管理が煩雑になっていたことも改善の必要がありました。

これらの課題を解決するために、全車両に「NCSドライブドクター」を導入し、運行記録を一元管理しました。その結果、速度超過などの危険運転件数が減少し、社員の安全運転意識が向上しています。また、自社の事故事例をもとにしたリアリティのある安全運転講習会を開催することで、さらなる効果を挙げています。安全管理の統一化により、社員の安全が確保され、社用車管理の効率化にもつながっているよい結果をもたらしています。

NCSのソリューションは安全運転の文化定着に貢献!

安全運転の意識を社内に向上させ、定着させるには、複合的な取り組みを継続することが重要です。

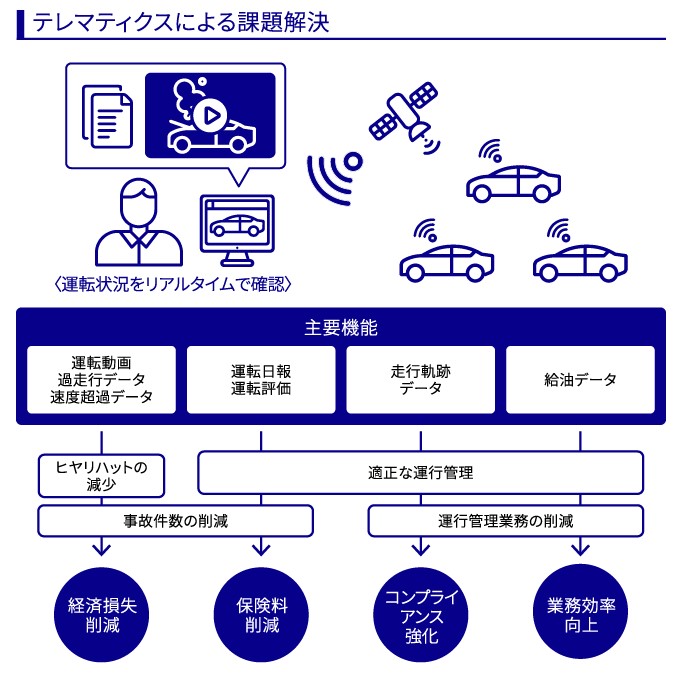

NCSのテレマティクスサービスは、安全運転教育を一括でサポートし、企業が抱える車両管理に関する課題を解決します。事故削減、働き方改革、コンプライアンス遵守をサポートし、企業の安全文化構築に貢献します。

テレマティクスサービス

NCSは多様なニーズに応えるテレマティクスサービスを提供します。

広く企業で活用されている「NCSドライブドクター」は、運行中の映像やデータ管理を通じて交通事故削減を支援するシステムです。

NCSドライブドクターについて、詳しくはこちら

高機能テレマティクスサービス NCSドライブドクター

SDS(セーフティ・ドライバーズ・サポート)

SDS(セーフティ・ドライバーズ・サポート)は、多様な講習スタイルを提供し、自社に最適な安全運転講習を実現します。集合型、リモート型、eラーニング型の講習を通じ、企業の事故特性に合わせた効果的な安全対策のサポートです。

また、特別オーダー講習コースの受講者にはNCSドライブドクターの映像を用いて、実際の事故やヒヤリハット映像の解説付きでリスク対処を学べます。これにより、一人ひとりの安全意識向上と、交通安全重視の企業風土の浸透を支援できるでしょう。

SDSについて、詳しくはこちら

SDS(セーフティ・ドライバーズ・サポート)

まとめ

企業が直面するリスクの軽減を目的とした安全運転講習の必要性および安全運転に関する取り組みの重要性を解説しました。具体的な事例からも、安全運転講習を導入することで企業の信頼性向上や事故削減に効果があることが示されました。

NCSのテレマティクスサービスは、企業の安全運転文化の向上を支援するソリューションです。「NCSドライブドクター」は走行データを活用して交通事故の削減に貢献し、「SDS」は安全運転講習を通じて交通安全文化を構築します。

これらのサービスを活用することで、安全性の向上と企業価値の向上を同時に達成することが可能です。企業進化と従業員の安全確保のために、テレマティクスサービスの導入をぜひご検討ください。