EV充電器とは?法人導入に必要な種類・費用・よくある疑問をまとめて解説

脱炭素化の流れで社用車へのEV導入が加速する一方、充電インフラの整備にお悩みの担当者様も多いでしょう。「どの充電器を選べばいいのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」といった疑問は尽きません。

本記事では、EV充電器の種類やコスト、導入の流れ、活用できる補助金制度まで法人が知るべき情報を網羅的に解説します。本コラムをご覧いただくことで、快適な充電環境を整えるためのヒントや手順がみえてくるはずです。

EV充電器の概要と種類

脱炭素社会への移行が進む中、社用車へのEV導入は企業にとって重要な経営課題です。その成否を分けるのが、自社の運用に合わせた充電インフラの整備です。EV充電器には、駐車中に時間をかけて充電する「普通充電器」と、短時間で継ぎ足し充電ができる「急速充電器」の2種類が存在します。それぞれ充電速度やコスト、設置条件が大きく異なるため、特性を正しく理解することが、最適なEV運用環境を構築する第一歩となるでしょう。

EV充電器とは?

EV充電器とは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)のバッテリーに電力を供給するための設備です。従来は商業施設や高速道路のSA/PAなど公共の場が中心でした。しかし、近年は企業の事業拠点や駐車場への設置が増加しています。

また、EV充電器を単に社用車への充電の目的だけでなく、エネルギーマネジメントの一環として活用する動きも活発です。充電器には、長時間の駐車中に時間をかけて充電する「普通充電器」と、短時間で充電を完了させる「急速充電器」の2種類があり、用途に応じた選択が求められます。

普通充電器

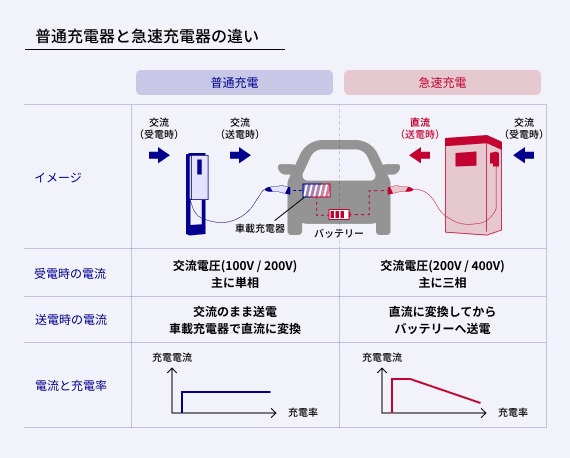

普通充電器は、一般に3〜6kW程度の出力で交流電力をEVに供給する、最も普及しているタイプの充電器です。充電器から送られた交流は、車両に搭載された装置で直流に変換されてからバッテリーに蓄えられます。

普通充電器は、急速充電器に比べて導入コストを大幅に抑えられる点で大きなメリットです。

一方で、充電時間は充電器の出力や車両のバッテリー容量に左右されます。例えば、バッテリー容量40kWhのEVの場合、一般的な3kW出力では約13〜15時間、高出力な6kWでも約6〜7時間が目安です。そのため、社用車が帰庫する夜間や従業員の内勤中など、長時間の駐車を利用した充電運用が基本となります。日本国内ではSAE J1772(type1)というコネクタ規格が標準仕様です。

急速充電器

急速充電器は、高出力でEVを短時間で充電できる設備です。出力は50kWが一般的ですが、近年は90kW以上の高出力タイプも増えています。充電器内部で交流を直流に変換し、直接バッテリーに電力を供給するため、普通充電器より格段に速く充電できます。充電量80%までのおおよその時間は、日産のリーフを例にするとバッテリー容量が30kWhで約30分、40kWhで約40分(急速充電器50kW)です。

日本では高速道路のSA/PAなどに多く設置されている「CHAdeMO(読み:チャデモ)」規格が主流です。一方、欧米では「CCS」が標準となっており、輸入EVの普及に伴い国内でも両規格に対応した充電器が見られるようになりました。急速充電器は日中の稼働率を上げたい社用車には有効ですが、設置工事を含めた導入コストが数百万円以上と高額になるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

EVの「充電」についての徹底ガイドはこちら!

EVの「充電時間」についても解説しています!

充電器の種類

EV充電器は、出力だけでなく設置形態や機能によってもさまざまなタイプがあります。最もシンプルなのが「コンセント型」です。壁にコンセントを設置するだけで済むため導入コストを最小限に抑えられ、社用車の台数が少ない場合に適しています。一方、充電ケーブルが一体となった「壁掛け型」や「スタンド型」は、利便性に優れています。認証機能やテレマティクスと連携したエネルギーマネジメント機能を搭載した高機能モデルも多く、複数台の車両管理や電気代の最適化を目指す企業におすすめです。

BCP対策とコスト削減を両立するV2Hの基礎知識

ここまで解説してきた充電器は、EVに電気を『充電』するための設備でした。これに加え、近年はEVにためた電気を『活用』する視点も重要になっています。その中核となる技術が、V2H(Vehicle to Home)です。

V2Hを導入することで、EVを非常用電源として活用でき、企業のBCP(事業継続計画)対策を強化できます。また、太陽光発電と連携させれば、電気代の削減や脱炭素経営の推進も可能です。本章では、このV2Hの仕組みと企業における活用メリットを解説します。

EVにためた電力を建物へ供給できる仕組み

V2H(Vehicle to Home)とは、EVの大容量バッテリーに蓄えられた電力を、オフィスや事業所などの建物へ供給する仕組みです。これにより、EVは単なる移動手段ではなく、「走る蓄電池」としての役割を担います。

具体的には、専用のV2H機器がEVバッテリーの直流電力を建物で利用可能な交流電力に変換し、照明やOA機器へ供給する仕組みです。普段は電力網の一部として、そして非常時には独立した電源としてEVを活用できるこの技術は、企業のエネルギーマネジメントに新たな可能性をもたらします。

設置に必要な条件と制約

EV充電器の導入は、単に機器を選んで購入するだけでは完了しません。設置予定の駐車場スペース、関連する法規制や安全基準、そして事業所の電力契約や容量など、事前に確認・クリアすべき複数の条件が存在します。

これらの事前確認を怠ると、後から追加工事が必要になったり、設置自体が不可能になったりする可能性があります。本章では、総務・車両管理担当者が導入計画で押さえておくべき、設置の条件と制約を見ていきましょう。

設置場所の制約

EVの導入を決定した後、まず検討が必要なのが「屋内か、屋外か」といった場所の選定です。充電設備を屋外に設置する場合、雨風や粉塵に晒されるため、IP55相当以上の高い防塵・防水性能を持つ機器の選定を推奨いたします。また、機器本体の設置スペースに加え、充電ケーブルの取り回しや利用者の安全な操作スペースも考慮しなければなりません。

駐車場のレイアウトによっては、壁掛け型とスタンド型のどちらが適切か、車両の入出庫や人の動線を妨げないかなど、多角的な検討が求められます。設置後のトラブルを避けるためにも、事前の現場確認が重要です。

法規制・安全基準

EV充電器の設置には、電気事業法などの関連法規を遵守しなければなりません。特に、充電器の設置工事は漏電や火災のリスクを伴うため、第一種または第二種電気工事士の有資格者による施工が法律で義務付けられています。工事内容・電圧により必要となる資格が変わりますので注意が必要です。

また、設置する充電器の出力や仕様によっては、消防署への届け出や、自治体の条例に基づく手続きが必要になる場合もあります。計画段階で所轄の消防署や自治体へ事前に相談しましょう。ガソリンスタンドのような危険物施設ほどの厳格な規制はありませんが、安全を確保するため、定められた安全基準に則った設置が重要です。

電力契約・容量の確認

EV充電器の導入前に、事業所の電力契約と容量の確認は不可欠です。特に、急速充電器などの高出力機器を設置すると、既存設備と合わせて契約電力が50kWを超えるため、高圧受電契約への変更が必要になります。

また、契約の変更に伴い受電設備(変圧器・キュービクル)の増強工事や、電気の基本料金上昇といった追加コストにつながる可能性があります。想定外の費用発生を防ぐためにも、計画段階で必ず専門の工事業者を通じて電力会社へ相談し、契約アンペアの変更要否や影響を事前に把握しておきましょう。

導入コストと維持費の目安

EV充電器の導入を具体的に進める上で、総務・車両管理担当者が最も重視するのは、費用対効果でしょう。コストは、機器本体代や設置工事費からなる「初期コスト」と、電気代やメンテナンス費などの継続的な「運用コスト」に大別されます。

これらは充電器の種類や設置環境によって大きく変動しますが、国や自治体からの補助金・助成制度をうまく活用すれば、負担を大幅に軽減することが可能です。本章では、それぞれの費用の目安とコスト管理の方法を解説します。

初期コスト

EV充電器の導入にかかる初期コストは、「機器本体価格」と「設置工事費」で構成され、充電器の種類によって大きく異なります。普通充電器の場合、工事費を含めた総額は1台あたり35万円〜100万円が目安です。

一方、高出力な急速充電器は機器自体が高価なため、設置工事費と合わせて500万円〜1,200万円超と、初期投資は格段に高額になります。自社の社用車の利用頻度や稼働スタイルを分析し、費用対効果を見極めた上で、最適な充電器の種類と台数の検討が重要です。

運用コスト

EV充電器の運用コストは、主に日々の「電気代」と定期的な「メンテナンス費」で構成されます。電気代の目安として、40kWhのバッテリーを持つEVを普通充電器(3kW)で満充電した場合、1,000円程度です(※電力契約により変動)。これに加え、機器の法定耐用年数である6~8年を見据えた定期的な保守点検費用も考慮する必要があります。

特に急速充電器は、メンテナンス費用が高くなる傾向から、長期的な視点で更新費用を織り込んだ運用計画を立てることが、車両管理の重要なポイントとなるでしょう。

充電料金について気になる方は、詳しく解説した記事もご覧ください!

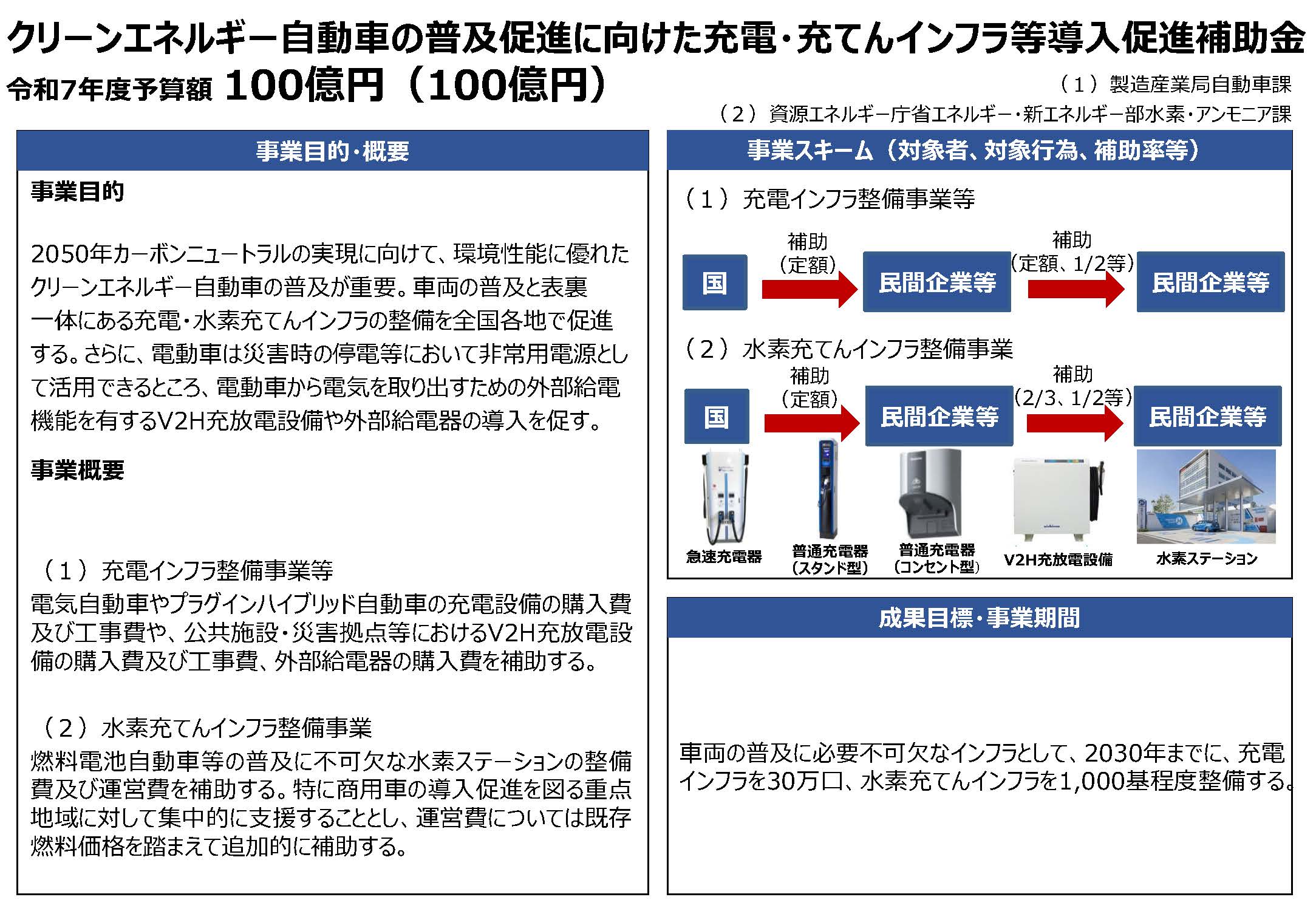

補助金・助成制度

EV充電器の導入コストは高額になりがちですが、国や地方自治体が提供する補助金・助成制度を積極的に活用することで、負担を大幅に軽減できます。例えば、国の補助金では、普通充電器の設備費の最大1/2と工事費の全額、急速充電器では設備費の全額と工事費の全額が補助対象となる場合があります(※上限額あり)。

参考:クリーンエネルギー自動車の導入補助金|経済産業省

また、東京都のように、急速充電器の設備や工事費の全額を補助対象とする手厚い助成制度を設けている自治体もあります(※上限額あり)。これらの制度は年度ごとに要件や公募期間が異なるため、導入計画に合わせて最新情報を確認することが重要です。

導入の流れ(検討〜運用まで)

EV充電器の導入には、計画的なステップを踏むことが不可欠です。何から始め、どのような手順で進めるべきか、お悩みの担当者の方も多いでしょう。本章では、導入プロセスを「検討フェーズ」「工事・設置フェーズ」「運用フェーズ」の3段階に分け、それぞれの段階で実施すべきことや注意点を具体的に解説します。この全体像を把握することで、自社の状況に合わせたスムーズな導入計画を立てることが可能になります。

検討フェーズ

導入計画の第一歩は、社用車の台数や稼働状況を分析し、必要な充電器の種類(普通/急速)と台数を明確にすることです。次に、駐車場のどの区画に設置するかを決定します。駐車場が賃貸物件の場合は、オーナーへの事前交渉と許可取得が不可欠です。

並行して、複数の専門業者から機器代や工事費を含む初期コストの見積もりを取得し、比較しましょう。合わせて電気代やメンテナンス費といった運用コストも試算します。最後に、活用できる補助金制度を調べ、費用対効果の高い導入プランの策定です。

工事・設置フェーズ

導入プランが固まったら、有資格の電気工事業者に正式な現地調査と見積もりを依頼します。調査の結果、電力容量の不足などが判明した場合は、工事業者を通じて電力会社へ契約アンペアの変更など申請が必要です。

また、設置内容によっては消防署などへの届け出も必要となるため、専門家と連携して進めましょう。実際の設置工事完了は数日が一般的ですが、停電を伴う作業が発生する場合もあります。業務への影響を最小限に抑えるため、社内での事前調整がポイントとなります。

運用フェーズ

EV充電器の設置が完了したら、円滑な運用のために社内ルール策定が重要です。まず、「社用車を優先する」「充電完了後は速やかに車両を移動させる」といった利用マナーを定め、全社員に周知徹底します。誰がいつ、どれだけ充電したかを正確に把握するため、認証カードシステムなどの導入が有効です。

また、車両の稼働状況と連携できるテレマティクスを活用すれば、より効率的で精緻な車両管理が可能です。これにより電力使用量が可視化され、部署ごとの電気代按分や、従業員の私有車充電に対する公平な課金運用も可能になります。

よくある疑問と回答(FAQ)

EV充電器の導入を具体的に検討する中で、「実際の運用はどうなるのか」「想定外の制約はないか」といったさまざまな疑問が生じることでしょう。総務・車両管理担当者としては、これらの不安を解消し、自信を持って計画を進めたいものです。

本章では、これまで解説した内容の総まとめとして、法人導入において特によく寄せられる質問とその回答をFAQ形式でご紹介します。

充電にかかる時間は、利用する充電器の種類によって大きく異なります。社用車が帰庫した夜間などに利用する「普通充電器」の場合、満充電までにおよそ6〜8時間かかります。一方、外出先での継ぎ足し充電などに使われる「急速充電器」は、約30分でバッテリー容量の80%程度まで充電することが可能です。ただし、これらはあくまで目安であり、実際の充電時間はEVの車種やバッテリーの状態、外気温などの条件によって変動します。

あります。

EV充電器の設置には安定した電源の確保が必須のため、電源から著しく離れている場所には設置が困難です。また、屋外に設置する場合、機器や配線への適切な防水・防塵対策は不可欠です。そのため、頻繁に冠水する場所や塩害が著しい沿岸部など、十分な対策が難しい環境は、安全上の理由から設置に適さない場合があります。事前の現地調査で、専門家による設置可否の判断が必要です。

機器や使用環境によって異なりますが、メーカーが想定する耐用年数の目安は10年前後です。ただし、税法上の資産として扱われる法定耐用年数は7〜8年と定められており、多くの企業ではこの期間を基準に更新計画を立てています。長く安全に利用するためには定期的なメンテナンスが不可欠で、適切な保守点検を行うことで機器の寿命をのばすことが可能です。

まとめ

法人でのEV充電器導入は、普通・急速の特性を理解し、自社の運用に合った選択が鍵となります。設置条件やコスト、補助金制度を把握し、計画的に進めましょう。充電器はBCP対策や脱炭素経営にも貢献する重要な経営資産です。本記事を参考に、最適な充電インフラ整備と効率的な車両管理を実現してください。