交通違反の減点は何点?企業の管理担当者が知っておくべき点数制度と免停のしくみ

社員の交通違反を「個人の問題」と捉えていませんか?社員の免許停止(免停)は、管理側の立場である企業の信用失墜や事業機会の損失につながる重大なリスクです。ところが、企業は社員の累積点数を直接把握できず、対策が後手に回りがちです。本記事では、交通違反の点数制度の基本から、テレマティクスを活用した具体的な予防策、発生時の対応までを解説します。

社員の交通違反リスク、備えていますか?

業務で車を運転する社員の免許停止(免停)は、事業機会の損失や企業の信用失墜に直結する重大な経営リスクです。しかし、企業は社員一人ひとりの累積点数を直接把握できず、管理の難しさが課題となっています。本章では、社員の交通違反によって起こりうるトラブル事例や点数制度の基本について解説します。

企業は違反点数を把握できない

企業は、社員の交通違反による累積点数や免許停止(免停)の事実を自動的に知ることはできません。というのも、違反点数に関する情報は、個人のプライバシーに関わる重要な「個人情報」として扱われるためです。

警察などの行政機関が、本人の同意なく企業へ通知することはなく、企業側から直接照会することも原則として不可能です。そのため、社員からの自己申告がなければ、企業は違反の事実や免停寸前であるかの状況を把握できません。結果として、企業は気づかぬうちに社員の無免許運転に伴うリスクを抱えてしまう状況になります。

起こりうるトラブル事例

社員の違反を把握できない状況は、深刻なトラブルを引き起こします。実際に、営業社員が免許停止中であることを隠して社用車を運転し、人身事故を起こした事例があります。このケースでは無免許運転が発覚し、企業は使用者責任を問われました。

また、配送業務の社員が免停の通知を無視して業務を続け、顧客からの通報で発覚し、企業が行政処分を受けるといった事態も過去にありました。社員の違反の放置は、高額な損害賠償や社会的信用の失墜に繋がり、事業継続を揺るがしかねない重大な経営リスクにつながります。

点数制度・免停の正しい理解を

社員の交通違反リスクから企業経営を守るため、安全運転管理者や車両管理担当者は何をすべきでしょうか。その第一歩は、交通違反の点数制度と免許停止(免停)の仕組みを正確に理解することです。

交通違反による点数制度は、違反に応じて点数が「加算」される累積方式です。どのような違反が何点で、累積何点から免停になるのか。こうした行政処分の基準の理解なしでは、適切な運転者管理や安全運転指導は行えません。企業の責任としてリスク管理体制を構築するためにも、まずはこの基本から確認しましょう。

STEP 1|点数制度と免停ラインを理解する

交通違反の点数制度は、違反のたびに点数が「加算」される累積方式です。では、具体的にどのような違反で何点が加算され、合計何点で免許停止(免停)になるのでしょうか。本章では、管理者が押さえておくべき行政処分の基準である「違反点数」と「累積点数」の仕組みや免停ラインを解説します。

違反・事故で加算される点数の仕組み

交通違反の点数制度は、違反行為ごとに定められた「基礎点数」と、人身事故を起こした際に被害の程度に応じて加わる「付加点数」で構成されています。例えば、信号無視により、負傷日数15日の継承事故を起こした場合、基礎点数は「信号無視」の2点、付加点数は「責任のある軽傷事故」の3点で合計5点となります。

これらの違反点数は過去3年間のものが累積される仕組みです。ドライバー本人が「つい、うっかり」で犯してしまった軽微な違反も、確実に加算されていきます。企業として運転者管理をする上では、こうした小さな違反の積み重ねが、気づかぬうちに免停という大きなリスクにつながることを認識する必要があるでしょう。

違反の種類と点数については以下をご確認ください。

交通違反の点数一覧表|警視庁

何点で免停になる?行政処分の基準表付き

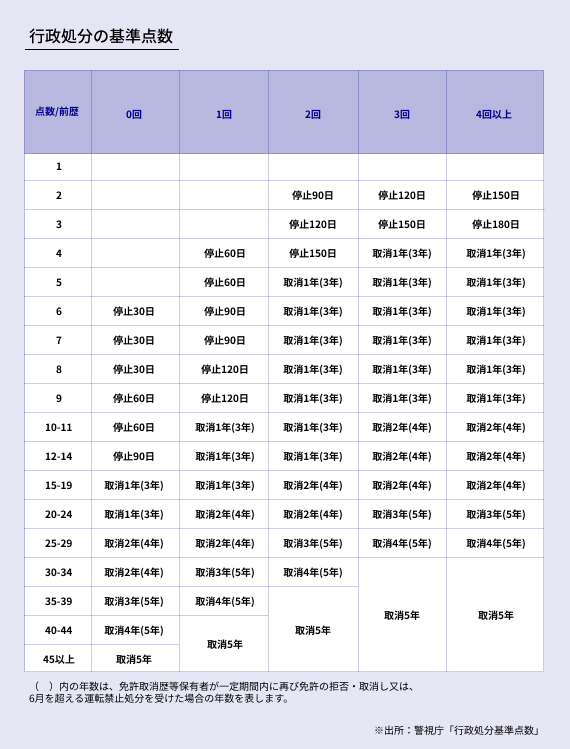

累積した違反点数が一定の基準に達すると、免許停止(免停)や免許取消の行政処分の対象です。例えば、これまでに行政処分を受けたことがない場合は、過去3年間の違反点数が累積6点以上14点以下になった場合に、免停になります。

免停期間は、過去に行政処分の前歴がないドライバーの場合、累積点数が6点に達すると30日間の免停です。しかし、過去行政処分を1回受けたドライバーの場合、4点で60日間の免停と処分が重くなります。行政処分前歴の有無・回数で免停基準は変化するので注意が必要です。

行政処分基準点数|警視庁を基に作成

自分の違反点数を確認するには?

現在の自分の違反累積点数は、自動車安全運転センターの発行する「累積点数等証明書」で確認できます。申請には証明書申込用紙を記入し郵送もしくはセンター事務所の窓口へ直接申し込む必要があります。即時交付は行われていないので注意が必要です。

運転経歴に係る証明書|自動車安全運転センター

また、過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について調べたい場合「運転記録証明書」を入手すればよいでしょう。こちらも自動車安全運転センターにて発行申請を行うことができます。

点数はいつリセットされる?

累積点数は、一定の条件を満たすことで点数がリセットされます。

-

1年間の無事故無違反

-

2年間の無事故無違反で、3点以内の違反行為後3カ月以上無事故無違反

なお、飲酒運転や重大事故などの重い違反は対象外となるため注意が必要です。

免許更新時に点数はリセットされる?

免許更新をすれば違反点数がリセットされると誤解されがちですが、実際には免許更新と累積点数のリセットは無関係です。更新を行っても、過去の違反点数はそのまま引き継がれます。リセットされるのはあくまで「一定期間の無事故無違反」を継続した場合のみです。つまり、免許を更新しても累積点数は自動的に消えないため、違反点数のリセットには無事故無違反の継続が必須と理解しておきましょう。

STEP 2|交通違反を起こさない教育

点数制度を理解した上で、次に取り組むべきは交通違反を未然に防ぐための「ドライバーの教育」です。違反や事故の多くは、急ブレーキや速度超過といった「危険挙動」の先にあります。

この違反の“入口”となる運転をいかに減らすかが、安全運転指導の鍵といえるでしょう。しかし、管理者が運転実態を正確に把握するのは困難です。本章では、客観的なデータに基づき、効果的なドライバー教育を実践する方法を解説します。

急ブレーキ、速度超過、違反の“入口”を把握する

交通違反や事故は、ある日突然起こるわけではありません。その背景には、ドライバーの日々の運転習慣に潜む「危険挙動」が隠されています。

例えば、頻繁な急ブレーキは車間距離不保持や前方不注意のサインかもしれません。また、わずかな速度超過も、常態化すれば重大事故に直結する危険な兆候です。これらは「ヒヤリハット」の段階であり、それ自体がすぐに違反点数となるわけではありません。しかし、こうした危険な運転の芽を放置すれば、いずれ一時不停止や追突事故といった明確な交通違反へと発展し、累積点数を増やす原因となります。企業としては、この違反の“入口”を早期に把握し、改善を促す安全運転指導が不可欠です。

テレマティクスで危険挙動をリアルタイムで把握

ドライバーの危険な運転の兆候を、安全運転管理者はどのように把握すればよいのでしょうか。この課題を解決するのが、車両の管理に特化した「テレマティクス」です。

「テレマティクス」は、車載端末が、急ブレーキ・急発進・速度超過といった危険挙動を検知し、運転データを自動で収集・分析します。また、ドライバーごとの運転を評価する「運転診断」や「スコアリング」が可能です。

これにより、安全運転管理者は「感覚」ではなく「客観的な事実」に基づいた、具体的な安全運転指導が実施できるでしょう。データを用いた指導はドライバーの納得感も高く、効果的なドライバーの教育と事故の予防に直結します。

STEP 3|免停を“隠れたリスク”にしない管理体制

ドライバー教育と並行して取り組むべきポイントが、無免許運転のリスクを根絶するための「管理体制」の強化です。社員の自己申告だけに頼っていては、免許停止(免停)を把握できず、気づかぬうちに重大な違反を犯す可能性があります。

この“隠れたリスク”を防ぐには、日々の管理業務そのものを見直さなければなりません。本章では、実効性のある免許証チェックや、テクノロジーを活用した運転者の特定など、具体的な管理手法を解説します。

免許証チェックは形式で終わらせない

安全運転管理者による免許証確認は法律で定められた義務ですが、その運用は万全でしょうか。年に一度、有効期限を確認してコピーを保管するだけの形式的なチェックでは、社員が交通違反で免許停止(免停)になった事実を見逃してしまいます。

免停は有効期限とは関係なく発生するため、より実効性のある確認が不可欠です。無免許運転という企業の重大リスクを回避するため、まずは管理体制を見直しましょう。

誰がどの車を運転したか“証拠”が残る仕組み

手書きやエクセルの運転日報だけでは、「誰が、いつ、どの業務用車両を運転したか」を正確に管理し続けるのは困難です。そこで有効なのが、ドライバー認証機能を備えたテレマティクスです。

運転前にICカード免許証や専用カードで本人認証を行うことで、運転者と車両が自動で紐づけられ、正確な運転ログが「証拠」として蓄積されます。この記録は、日々の車両管理を効率化するだけでなく、万が一、無免許運転が発覚した際の事後対応においても不可欠です。客観的なデータが迅速な事実確認を可能にし、企業のリスク管理体制の強化につながります。

ハイリスクな運転者への優先対応ができる

テレマティクスは、個々のドライバーの運転を客観的なデータで可視化します。運転診断スコアや危険挙動の発生回数などに基づき「特に指導が必要なハイリスクな運転者」の絞り込みが可能です。

これにより、管理者は運転リスクの高い社員に優先的にアプローチし、具体的なデータを示しながら指導できるため、安全運転教育の質向上につながるでしょう。限られたリソースを有効活用し、効果的な事故防止策で企業全体の運転リスクを低減させます。

違反・免停に企業はどう対応すべきか

どんなに予防策を講じても、社員の交通違反や免許停止(免停)のリスクをゼロにすることは困難です。万が一、社員の違反や免停が発覚した場合、企業としてどう動くべきでしょうか。

初動を誤れば、無免許運転などの重大なリスクに発展しかねません。この章では、実際に違反が発生した際の具体的な対応手順から、社員が報告しやすい環境づくりまで、企業が取るべきアクションを解説します。管理者の責任として、事後の対応フローも明確にしておきましょう。

社員が違反した場合の初動対応

社員が交通違反を起こした際、迅速な初動対応がその後のリスクを左右します。まずは、運転者から直属の上司、そして安全運転管理者へと続く報告ルートを明確に規定しておきましょう。

報告を受けたら、管理者は本人から違反の状況を詳しくヒアリングし、原因を分析します。その上で、個別の安全運転指導を行い、具体的な再発防止策を検討・実施しましょう。提出された報告書や違反通知書の写し、ドライブレコーダーの映像などは、必ず記録として保管します。これらの客観的な記録は、後の指導や管理体制の証明にもつながる重要な資料となります。

免停が発覚したときの対応と注意点

社員の免許停止(免停)が判明した場合、企業として迅速かつ毅然とした対応が求められます。何よりもまず、対象社員を即座に運転業務から外し、いかなる理由があっても業務用車両の運転を禁止しなければなりません。

次に管理者は、処分通知書等で「免停期間」と「免許再取得予定日」を正確に確認します。その上で、就業規則に照らし合わせ、人事上の措置を検討します。万が一、免停を隠して運転していた無免許運転が発覚した場合は、重大なコンプライアンス違反として社内規定に基づく厳正な処分の対象になるでしょう。

社内で「報告しやすい仕組み」をつくる

社員による交通違反や免許停止(免停)の未報告を防ぐには、日頃から「報告しやすい仕組み」が重要です。

就業規則に交通違反時の報告義務を明記し、全社員に周知徹底します。その際、報告は懲罰が目的ではなく、無免許運転といった重大なリスクから企業と本人を守るためであることを伝えましょう。「報告すれば厳罰」という雰囲気は、かえって“言い出しにくい空気”にしてしまいます。定期的な面談で管理者が運転状況をヒアリングする機会を設け、心理的なハードルを下げることで、企業のリスク管理向上が可能です。

まとめ

社員の交通違反から企業を守るには、まず点数制度の正しい理解が不可欠です。その上で、テレマティクスで危険挙動を検知し、データに基づく教育と実効性のある管理体制を構築しましょう。

違反や免停発生時の対応フローも明確に定め、無免許運転などの重大リスクの未然防止が、企業の持続的な成長につながります。