2025.9.10

サプライチェーン排出量、大企業・中小企業の戦略と対応を解説

カテゴリー:コラム

テーマ:EV/環境・脱炭素/働き方改革・コンプライアンス/コスト最適化/法令対応

「サプライチェーン排出量」への対応は、今や企業の規模を問わず避けて通れない経営課題です。情報開示の義務化も迫り、大企業のサステナビリティ担当者だけでなく、サプライチェーンを構成する中小企業の経営者も具体的な対応を求められています。

しかし「何から手をつければいいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、サプライチェーン排出量の基本から、大企業・中小企業それぞれの戦略、そしてEV導入といった具体的な対策を解説し、企業の脱炭素経営を前進させるヒントを提供します。

1. サプライチェーン排出量は重要なトレンド

「脱炭素」や「ESG経営(環境・社会・ガバナンス)」が企業経営の重要テーマとなる中、「サプライチェーン排出量」への対応が急務となっています。2027年3月期決算から、3兆円以上の企業の有価証券報告書での気候関連情報の開示が義務化され、自社だけでなく取引先を含めた排出量の把握が求められるためです。

この流れは、開示対象の大企業はもちろん、サプライチェーンを構成する中小企業にとっても決して他人事ではありません。本章では、このトレンドの背景と、企業が今すぐ理解すべきポイントを解説します。

2027年より気候関連情報の開示が義務化

金融審議会の報告を受け、企業の気候関連情報開示は新たなフェーズへ移行します。2027年3月期決算から、売上高3兆円以上のプライム市場上場企業を皮切りに、有価証券報告書でのScope3排出量の開示が段階的に義務化されます。対象は28年3月期には1兆円以上の企業へと拡大予定です。

参考:サステナビリティ開示基準の適用及び保証制度の導入に向けたロードマップ | 金融庁

これは大企業だけの問題ではありません。開示のためには、取引先である中小企業からのデータ提供や削減協力が不可欠となるからです。脱炭素への対応力が企業の選別基準となり、その「格差」が競争力を直接左右するといえるでしょう。

最速で26年分からデータが必要に

「2027年3月期決算から」と聞くと、まだ時間があるように感じるかもしれません。しかし、実際は「2026年度(2026年4月1日開始事業年度)」のデータが求められるため、データの収集・蓄積は最速で2026年からの開始が必要です。

特にScope3は、自社の活動範囲を超え、バリューチェーン全体の多岐にわたる活動データを集計するため、その実務負荷はScope1,2よりはるかに拡大したものになります。取引先への協力依頼やデータ収集の仕組みづくりには相当な時間が必要です。今から計画的に社内体制や算定スキームの整備に着手することが、将来の競争力を左右する鍵となるでしょう。

2. サプライチェーン排出量・排出量算定の基礎知識

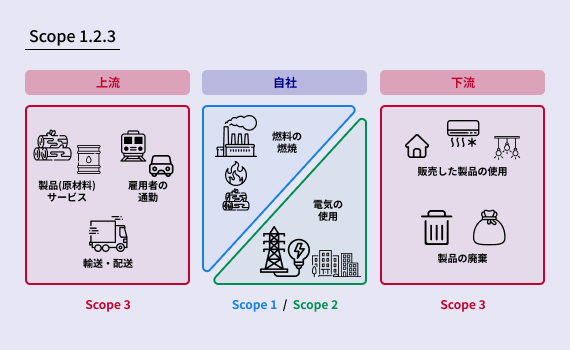

「サプライチェーン排出量」とは、自社の事業活動で生じる直接的な排出だけでなく、原材料の調達から製造、輸送、顧客による製品の使用、そして廃棄に至るまで、事業に関わる一連の流れ(バリューチェーン)全体で発生する温室効果ガス排出量(GHG排出量)の総称です。この全体像を把握するために用いられるのが国際的な基準「Scope1, 2, 3」です。本章では、その定義と構造を分かりやすく解説します。

サプライチェーン排出量=Scope1+Scope 2+Scope 3

サプライチェーン排出量とは、自社内における燃料使用などの「直接排出」だけでなく、事業に伴う「間接的な排出」も対象です。つまり、事業活動に関わるあらゆる排出の合計になります。具体的には、原材料の調達から製造、物流、販売、通勤、そして顧客による製品の使用・廃棄に至るまで、一連のバリューチェーン全体から発生する温室効果ガス排出量(GHG排出量)を指します。

この全体像は、国際的な算定基準「GHGプロトコル」に基づき、以下の3つのScope(範囲)の合計値で表されます。

- ※GHGプロトコル:1998年にWRI(世界資源研究所)とWBCSD(世界経済人会議)が共同策定した、国際的に認められた温室効果ガス(GHG)の排出量を算定・報告するための統一基準

Scope1: 自社による直接排出

Scope2: 購入した電気・熱の使用に伴う間接排出

Scope3: Scope1, 2以外の間接排出

サプライチェーン排出量=Scope1+Scope2+Scope3であり、この全体構造の理解が第一歩です。詳しくは以下をご覧ください。

・「脱炭素」とは何か?企業が今すぐ向き合うべき理由

・企業が実践する5つの取り組みと効果を検証

排出量算定の基本式「活動量×排出原単位」

温室効果ガス排出量(GHG排出量)の算定は、基本的に「活動量 × 排出原単位」というシンプルな計算式で行われます。この式は、企業活動の規模を示す「活動量」に、その活動量あたりの温室効果ガス排出量を示す「排出原単位」を乗じることで、温室効果ガス排出量を算出するものです。

ここでいう「活動量」とは、企業が行う様々な活動の具体的な数値データを指します。たとえば、使用した電力の量(kWh)、燃料の消費量(リットルや立方メートル)、輸送距離(km)、購入した原材料の量(トン)などが該当します。一方、「排出原単位」とは、これらの活動量1単位あたりに排出される温室効果ガスの量(CO2換算値)を示す係数のことです。例えば、1kWhの電力を使用した場合に何kgのCO2が排出されるか、1リットルのガソリンを燃焼した場合に何kgのCO2が排出されるか、といった値が排出原単位となります。

具体的な例を挙げますと、ある工場が1年間に100,000 kWhの電力を消費したとします。この地域の電力の排出原単位が0.4 kg-CO2/kWhだった場合、この工場からの電力使用に伴う温室効果ガス排出量は、「100,000 kWh(活動量)× 0.4 kg-CO2/kWh(排出原単位)= 40,000 kg-CO2」と計算できます。このように、実際の活動量データと適切な排出原単位を組み合わせることで、温室効果ガス排出量を定量的に把握することができます。

Scope3が注目される背景とESG開示の潮流

自社以外の排出であるScope3がこれほど注目される背景には、パリ協定やSBTiによる国際的な脱炭素の枠組みがあります。この潮流を受け、投資家はESG投資を世界的に加速させており、気候変動に対する企業の取り組みをより厳しく評価するようになりました。

SBTi公式サイト

特にCDP(国際環境非営利団体)の質問書や統合報告書では、サプライチェーン全体の排出量、すなわちScope3の開示と削減努力が重視されます。Scope3への対応は、もはや単なる環境活動ではなく、企業価値を左右する「サステナビリティ経営の前提条件」となっているのです。

3. Scope1・2・3の違いと対応策を整理

Scope1, 2, 3の全体像を理解した上で、それぞれの特性に応じた具体的な対応策を理解する必要があります。自社で直接コントロールしやすいScope1, 2と、取引先との連携が不可欠なScope3は、取り組むべき施策やその難易度が大きく異なります。本章では、各Scopeの違いを整理し、「自社では何ができるのか」を具体的にイメージできるよう解説します。さらに、あらゆる対策の土台となる「排出量の算定と見える化」のステップについても見ていきましょう。

Scopeごとの違いと“できること”のイメージ

Scope1, 2, 3は、排出の発生源と管理主体が異なるため、取り組む対策も変わります。自社で直接コントロールしやすいScope1では社用車のEV化や燃料転換、またScope2では再生可能エネルギー電力への切り替えが代表的な削減策です。

一方、Scope3は取引先や従業員との連携が不可欠となり、対応が複雑になります。

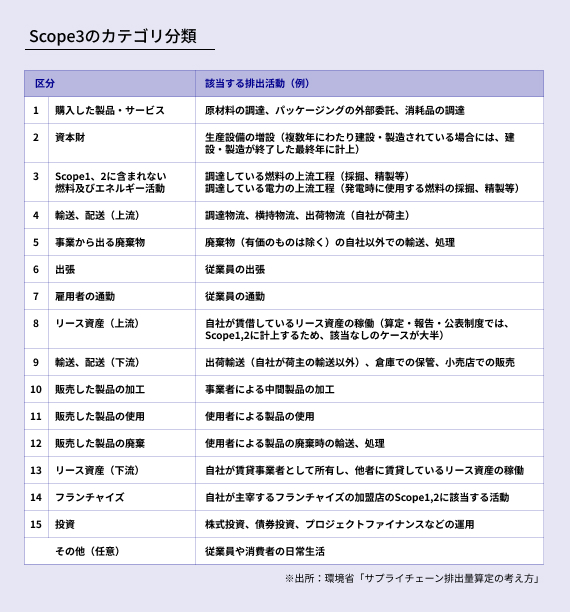

Scope3は15のカテゴリに分類される

Scope3には、下記の表に示す通り15のカテゴリが存在し、それぞれに削減努力が求められます。これらは原材料の調達から製品の使用、廃棄に至るまでの多様な排出源を対象としています。

この中でも排出量が大きくなる傾向がある重要なカテゴリについて解説します。

まず「1:購入した製品・サービス」は製品の原材料や部品の製造、および製品製造に付随するサービスの提供に伴う排出を含み、算定には、購入金額に排出原単位を乗じる方法やサプライヤーから直接データを入手する方法があります。

次に「4:輸送・配送(上流)」や「9:輸送・配送(下流)」では、輸送距離や手段などに基づき排出量を算定します。さらに、「11:販売した製品の使用」は、製品が顧客によって使用される際の排出を示し、推計値が多用されます。

Scope3の算定は他社との連携も必要で複雑ですが、関連性の高いカテゴリから着手するのが現実的です。

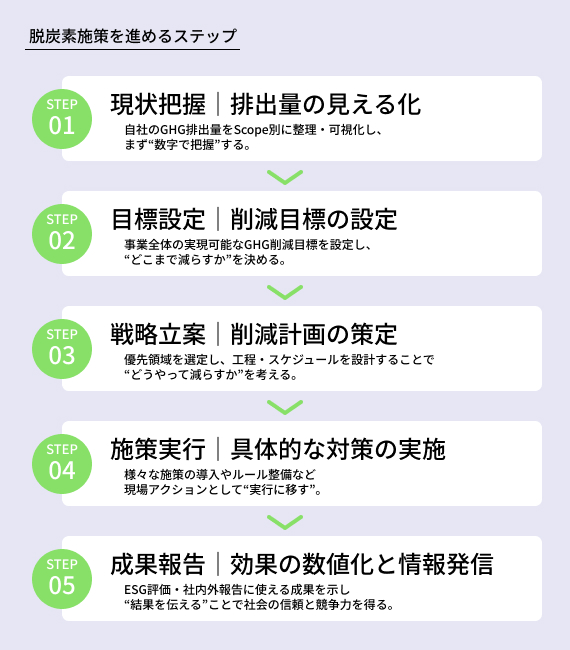

Scopeごとの算定と見える化の具体的なステップ

対策を講じるためには、どれだけ削減すればいいか現在の排出量を「算定」する必要があります。自社に可能な目標の設定と達成のために、以下のステップを参考に脱炭素施策を進める全体像を把握しましょう。

4. 大企業・中小企業に求められる戦略・対応を知る

サプライチェーン排出量への対応は、企業の規模によって直面する課題や果たすべき役割が大きく異なります。情報開示の義務を負う大企業は、サプライチェーン全体を巻き込んだ脱炭素化を主導する立場にあります。

一方、サプライチェーンを構成する中小企業は、限られたリソースの中で取引先からの要請に応え、「選ばれる企業」となるための戦略が求められます。本章では、それぞれの立場に合わせた具体的な戦略と対応策を詳しく見ていきましょう。

大企業:開示・統合報告に対応する体制整備と影響力行使

大企業は、投資家やCDPからの要請、そして有価証券報告書における開示義務化といった外部圧力に直接対応する責任を負います。その責務は自社内にとどまらず、サプライチェーン全体を主導する役割へと拡大しており、取引先であるサプライヤーへの働きかけも不可欠です。

この役割を果たすため、まずは社内体制の整備が急務となるでしょう。具体的な行動として、排出量を正確に「可視化」し、削減目標に対する進捗を「評価」、そして統合報告書などで適切に「開示」という一連のPDCAサイクルの確立が挙げられます。これが、サステナビリティ経営を推進する上での基盤です。

中小企業:リソース制約の中で「選ばれる企業」になるために

中小企業は直接の開示義務はありません。しかし、取引先である大企業から排出量データの提出や削減協力を求められるケースが急増しており、脱炭素への対応力が「選ばれる企業」の重要な条件になりつつあります。

中小企業は、リソースが限られる中で一度に全てを取り組むのは困難です。そこで自社で管理・把握しやすい領域から着手する現実的なアプローチが重要になります。例えば、社用車の利用状況、従業員の出張や通勤、製品の配送といった「移動」に関する排出量は、対策を立てやすい項目です。こうした身近な一歩が、取引先からの信頼を獲得し、競争力を高めるための重要な戦略となるでしょう。

具体的な取り組み内容は環境省のページに掲載されています。算定事例を参考に、自社で取り組むイメージを膨らませましょう。

業種別取組事例一覧 | 環境省

5. 通勤・出張など「身近な排出」から対応を

サプライチェーン排出量、特にScope3の対応範囲は広く、どこから着手すべきか悩む担当者は少なくありません。その第一歩として有効なのが、従業員の通勤・出張、製品の配送など、自社で管理しやすい「身近な排出」の見直しです。

こうした企業の「動き」に伴う排出量は、大企業・中小企業を問わず共通事項です。本章では、この“動き”に着目し、具体的な削減アプローチと、それを支えるEVやテレマティクスといったソリューションを詳しく解説します。

通勤・出張・配送など“動き”を見直すところから

Scope3の多岐にわたるカテゴリの中で、まず着手しやすいのが企業の「動き」に伴う排出量です。下記の項目は、比較的データが集めやすく、対策を立てやすい領域と言えます。

- 従業員の「通勤」(カテゴリ7)

- 従業員の「出張」(カテゴリ6)

- 自社で管理する「輸送・配送」(カテゴリ4, 9)

具体策としてまず挙げられるのは、カテゴリ7の従業員の「通勤」における車のEV化です。これにより従業員の通勤による排出は抑えられますが、現実的にすべて置き換えるのは難しいものです。そこで、例えば最寄り駅まで電車移動、そこからEVバスでの送迎を行うという形にすれば、GHG排出量の削減につながります。

大和ハウス工業株式会社さまでは、物流施設の増設に伴う送迎バスの増車を検討する中で、EV化推進とコスト削減の両立のためEVバスの導入を決定しました。

詳細は以下よりご確認ください。

大和ハウス工業株式会社さま導入事例

EVはScope1・3対応の共通ソリューション

サプライチェーン排出量削減において、EV(電気自動車)の導入は非常に効果的な共通ソリューションです。自社が所有する営業車などをEVに切り替えれば、走行中のCO2排出がゼロになるため、Scope1を直接的に削減できます。

さらに、この効果はScope3にも及びます。従業員の出張(カテゴリ6)や通勤(カテゴリ7)にEV利用を促すことで、サプライチェーン全体の排出量削減が可能です。国や自治体の補助金を活用すれば導入コストを抑えられ、再生可能エネルギー電力で充電すれば環境価値はさらに高まります。

EV導入の具体的なメリットやプロセスについては、以下のコラムをご覧ください。

・企業が実践する5つの取り組みと効果を検証

・カーボンフットプリントとは? “CO₂の見える化”を業務改善・脱炭素施策へ活用しよう

テレマティクス導入で排出量の見える化も

排出量削減の第一歩は、正確な現状把握、すなわち「見える化」といえるでしょう。そのために活用できるツールが、車両運行管理システム「テレマティクス」です。

「テレマティクス」は、車両の走行距離、燃費、アイドリング時間などのデータを自動で収集・分析することで、Scope1(自社車両の燃料使用)やScope3(輸送・配送、出張など)の排出量を客観的なデータに基づいて算定できます。

データの可視化により、具体的な削減目標の設定や改善策の効果測定が可能です。これにより、脱炭素に向けたPDCAサイクルを回す体制が整います。特に、複数の車両を保有する企業にとって「テレマティクス」は、管理工数をかけずに脱炭素経営を具体化できるソリューションと言えるでしょう。

6. まとめ

本記事では、サプライチェーン排出量の基本から、大企業・中小企業それぞれの戦略までを解説しました。情報開示の義務化が迫る中、脱炭素への取り組みは企業の競争力を直接左右します。

Scope3を含む排出量の算定は複雑ですが、まずは従業員の通勤や出張、社用車の利用といった「身近な移動」に着目し、排出量を「見える化」することが確実な第一歩です。その上で、EV導入やテレマティクスの活用は、Scope1と3双方に有効な削減策となるでしょう。

おすすめ記事

-

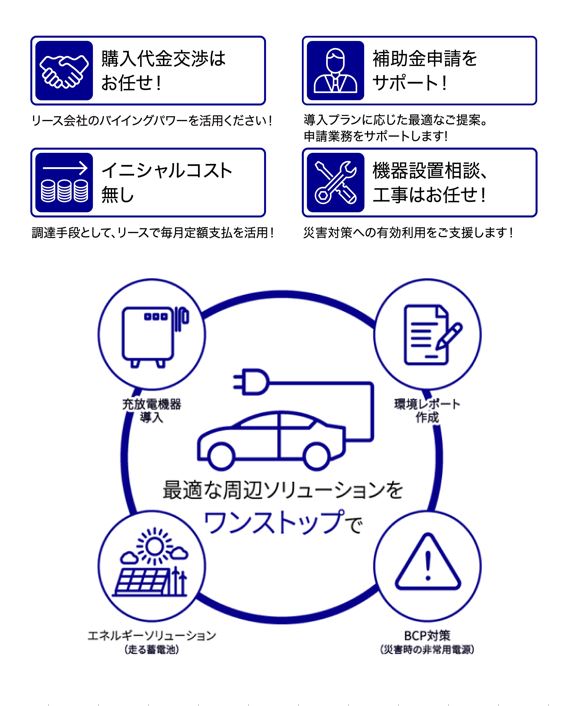

EVリースの導入をワンストップで支援

NCSではEVの手配からメンテナンス、充電器の設置、さらには補助金の申請代行までワンストップサービスで提供しております。

また、豊富なラインアップを取り揃えており、用途・目的に合わせてお選びいただけます。