カーボンフットプリントとは? “CO₂の見える化”を業務改善・脱炭素施策へ活用しよう

近年、企業には脱炭素経営が強く求められています。その第一歩となるのが「カーボンフットプリント(CFP)」によるCO₂排出量の見える化です。本記事では、カーボンフットプリントの概要やScope1・2・3の考え方、見える化によるメリット、具体的な取り組み方についてわかりやすく解説します。

脱炭素について基本的な知識はこちらからご確認ください。

「脱炭素」とは何か?企業が今すぐ向き合うべき理由

企業のできる具体的な脱炭素施策についてはこちらからご確認ください。

『脱炭素』何から始める?企業が実践する5つの取り組みと効果を検証

脱炭素施策は“見える化”から始める

企業に求められる「脱炭素」への取り組みは、単に目標を掲げるだけでは具体的なアクションにつなげにくいものです。実効性のある施策を進めるためには、まず現状を正確に“見える化”することが重要であり、そのための指標を知ることは必須です。

なぜ見える化が重要なのか

脱炭素経営を本気で進めるには、まず自社のCO₂排出量の「見える化」が重要です。企業活動のどこで、どれだけ温室効果ガスが発生しているのかを正確に把握することで、初めて具体的な削減目標や改善策を立てる道筋が見えてきます。

抽象的なスローガンや意識改革だけではなく、データに基づいた現実的なアクションへとつなげられるのが「見える化」の最大の意義です。まず見える化から、効果的な脱炭素への一歩を踏み出しましょう。

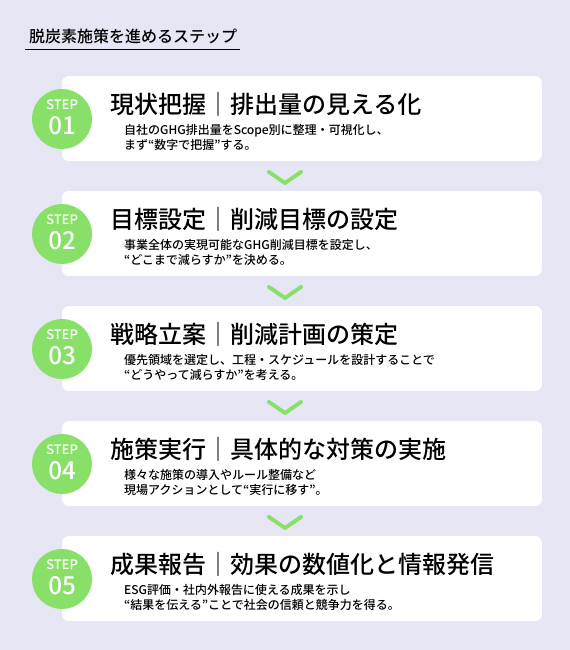

アクションの全体像を5ステップで捉える

企業が脱炭素施策を進める際は、以下の5つのステップで全体像を整理できます。

以下は施策実行までの流れを表したイメージ図です。

大切なのはアクションを起こすだけでなく、説得力のある数値データを基に効果の確認・発信を行うことです。そのためには、指標となる“カーボンフットプリント”について知り、脱炭素施策の第一歩を踏み出しましょう。

まずは把握から|カーボンフットプリントの基礎

カーボンフットプリント(CFP)は、企業や私たちが環境対策を進めるうえで重要な指標です。商品やサービスが「どれだけCO₂などの温室効果ガスを出しているのか」を見える化することで、脱炭素や持続可能な社会を実現するための第一歩になるでしょう。まずは仕組みや算定方法を正しく理解し、現状の把握をしましょう。

カーボンフットプリント(CFP)とは

カーボンフットプリント(CFP)とは、製品やサービスが原材料の調達から製造、使用、廃棄、リサイクルに至るまでに排出する温室効果ガスの総量を、CO₂に換算した数値で表した指標です。これにより「どの工程で」「どれだけ」CO₂が排出されているのか、全体量を数値として把握することができます。CFPは、企業や消費者が環境負荷を定量的に評価し、脱炭素社会を実現するために活用されている基礎的な“ものさし” です。

温室効果ガス(GHG)とCO₂eの関係

温室効果ガス(GHG)には、二酸化炭素(CO₂)以外もあります。例えば、メタン(CH₄)や亜酸化窒素(N₂O)などです。これらは地球温暖化への影響度(温暖化係数:GWP)が異なるため、共通単位「CO₂e(CO₂換算)」で換算します。

(メタンはCO₂の約28倍、亜酸化窒素は約265倍の温暖化効果)

これにより、異なる種類の温室効果ガスを合計し、全体の排出量をシンプルに数値化・管理・比較できます。CO₂eの活用で、企業や業界全体での温室効果ガス削減目標がより明確になるでしょう。

カーボンフットプリントの考え方

カーボンフットプリントの考え方を理解するためには、ライフサイクルアセスメント(LCA)と排出原単位の仕組みを理解する必要があります。LCAとは、製品やサービスの原材料の調達から廃棄まで、全ての工程で発生する環境負荷を数値で把握する方法です。その際、活動量(例:電気の使用量や輸送量など)に、活動量あたりのCO₂排出量を示す「排出原単位」(例:電気1kWhあたりのCO₂排出量や軽油1Lあたり約2.6kg-CO₂)をかけあわせてCO₂排出量を数値化できます。この考え方がカーボンフットプリントの基礎です。

排出源を整理する|Scope1・2・3とは

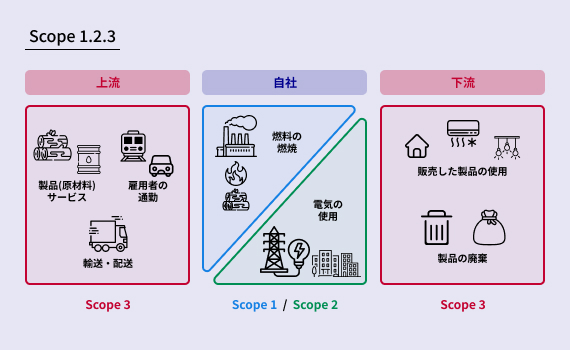

企業の温室効果ガス排出量を正確に把握するには、排出源別に「Scope1」「Scope2「Scope3」の3つに分類して着目します。それぞれの違いや意味を知ることで、自社の排出量だけでなく、サプライチェーン全体での対策も効果的に行えるようになります。

Scopeの3分類を理解する

企業の温室効果ガス(GHG)排出活動は、「Scope1」「Scope2」「Scope3」の3つに分類されます。Scope1は自社の活動により直接排出されるもので、社用車のガソリン消費や工場のボイラー利用などです。Scope2は電力や熱、蒸気など外部から購入したエネルギーによる間接排出で、オフィスや工場の電気使用が該当します。

また、Scope3は、サプライチェーン全体で発生するその他の間接排出で、輸送・資材調達・業務委託など15のカテゴリに細かく分かれています。日本の多くの企業では、このScope3が全排出量の7割以上を占めるケースもあり、対応が不可欠です。

Scope1・2から見る理由

Scope1は自社での燃料使用やフロン漏洩など、業務内で完結する排出で、どの車両が何L燃料を使い、何kgのCO₂を出したか具体的に把握できます。また、Scope2は自社契約の電力や熱の使用分に応じて計算できるため、管理や削減が比較的容易です。Scope1とScope2は自社の活動範囲に限定されているため、脱炭素の第一歩として取り組みやすく、成果も出しやすい活動といえるでしょう。

「見える化」が業務改善につながる

温室効果ガスの排出量の「見える化」は、単なる数値管理にとどまりません。現状のデータ把握により、どこに課題があり、どの業務を改善すべきかが明確になります。「見える化」は、業務現場での具体的なアクションにつなげやすくなるだけでなく、社内での合意形成やESG(環境・社会・ガバナンス)報告の信頼性向上にも大きく役立ちます。

データがあれば、改善が“見える”

「見える化」によって、日々の排出量や走行距離、アイドリング時間、燃費といったデータの把握が可能です。例えば、社内全車両の燃料消費量やCO₂排出量をグラフで可視化すると、どの部署やどの運行ルートで無駄が多いのか、どこに大きな改善余地があるのかが一目でわかります。

現場の担当者の感覚や勘ではなく、実際の数字に基づいて判断・改善策を立てられるため、説得力のある合理的な取り組みにつながるでしょう。見える化は、無駄なコストや排出の削減に直結する、現代の企業には不可欠な仕組みといえます。

業務現場での変化につながる

CO₂排出量や燃料使用量の“見える化”は、企業現場での大きな行動変化を生みます。環境省によると、やさしい発進で燃費が10%向上し、アイドリング10分で約130ccの燃料削減が可能です。また、タイヤ空気圧が50kPa不足すると燃費は最大4%悪化します。さらに、100kgの不要な荷物を下ろすことで3%の燃費改善につながります。

参考:エコドライブ10のすすめ|環境省

こうした活動前後の数値を現場で共有することで、燃料費削減や車両管理の効率化、コスト最適化のみならず、安全運転意識も高まり、業務全体の効率化につながるでしょう。

社内説得やESG報告にも活かせる

可視化された走行データや省エネ効果は、社内の説得や上層部への報告資料として大いに役立ちます。例えば、エコドライブの徹底で燃費が10%向上し、CO₂排出量が年間1台あたり約200kg削減できるというような具体的な数値は、脱炭素の取り組みとして大きな説得力をもちます。

また、ESG開示やCSR報告書でも、実績データを盛り込むことで信頼性が高まり、企業の社会的責任アピールや対外的な評価向上にもつながるでしょう。社内外の信頼獲得には数値で示すことが重要です。

最適なソリューションで効率的な脱炭素を

「見える化」にとって大切なのはデータの効率的な収集と活用です。そのためには適切なツールを使用する必要があります。テレマティクスの導入は、車両の走行状況や燃料消費、CO₂排出量をリアルタイムで可視化でき、現場の入力コストを大幅に削減します。また改善策の効果を正確な数値として把握・報告できることも、脱炭素経営を強力にサポートするでしょう。

テレマティクスが可能にするリアルタイムな数値把握

テレマティクスを導入すると、車両の走行距離、速度、急加速や急ブレーキの回数、アイドリング時間、GPSによる走行ルートなどをリアルタイムで把握できます。

日々の記録で言えば、燃費やCO₂排出量も自動で記録され、走行ごとの排出量(Scope1:事業所や車両から出る直接排出)の「見える化」が可能です。これにより、1台あたり年間のCO₂排出量や燃料消費量も集計でき、効率的な管理や改善につながります。テレマティクスは、脱炭素経営に取り組む企業の強い味方といえるでしょう。

報告書や社内資料にそのまま使える

NCSのテレマティクスサービス「ドライブドクター」は、車両の走行データや運行中の映像・音声などを専用車載器に自動で記録し、運転日誌や日報・月報を作成します。

これにより、従来手作業で発生していた入力や集計作業を大幅に削減できるため、報告書や社内資料の作成時間を格段に効率化可能です。また、運行記録やアルコールチェック、点検結果もスマートフォンから入力・Web上で一元管理でき、信頼性の高いデータとしてそのまま報告に活用できます。

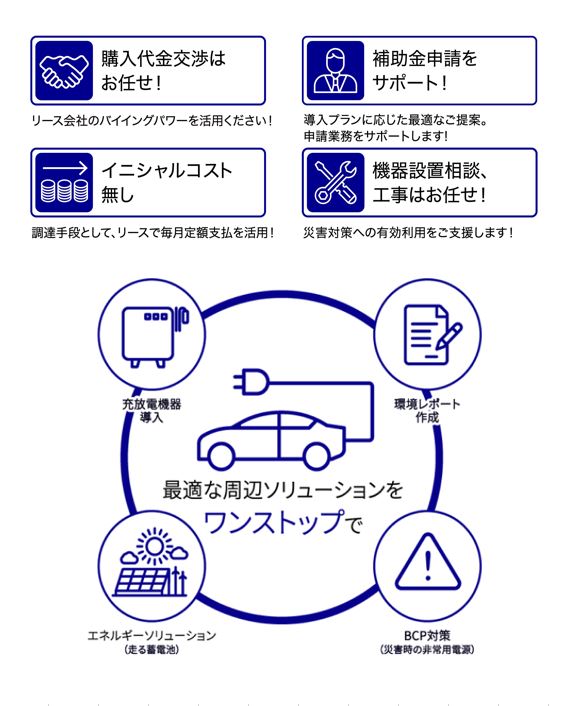

改善策もEVリースでサポート

CO₂排出量や燃料消費量を把握した後は、それをどのように削減するかという改善策立案のステップに進みます。そこで最も効果的と言えるのがEVの導入です。

株式会社ドミノ・ピザ ジャパンさまは、「2050年までに温室効果ガス排出量ネットゼロ」「2030年までに温室効果ガスの排出量を2020年比で製品1個あたり65%まで削減」を目標に掲げております。「温室効果ガス削減」目標の達成のため、Scope3に加え、Scope1の多くを占める、デリバリー車両のEV化を進めています。二酸化炭素を排出しないEVバイクの利用は、環境フットプリントの削減につながります。また従来のスクーターより、騒音・振動を抑えることができ、周囲の住環境に配慮した店舗づくりを実現しています。NCSは車両の手配から補助金申請サポート、メンテナンス、修理まで、車両導入後も幅広く様々なサービスを提供しています。

導入事例:株式会社ドミノ・ピザ ジャパンさま

まとめ

企業の脱炭素経営は、まずカーボンフットプリントで「CO₂排出量の見える化」からの取り組みが重要です。Scope1・2・3の分類による排出量やテレマティクスを活用すれば、業務ごとの排出量や燃費改善の効果をより具体的に把握できます。こうしたデータ活用は、目標達成やESG報告の信頼性向上に直結し、持続可能な経営に向けた確実な一歩となるでしょう。