【徹底解説】アルコールが抜ける時間とは|正しい知識で飲酒運転を回避

2022年4月1日の改正道路交通法の施行で白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務付けられ、安全運転管理者の責任はますます重くなっています。「飲んだのは昨夜だから、今日は問題ない」というドライバーの自己判断に任せたままでは、企業の存続を揺るがす飲酒運転リスクを見逃しかねません。

本記事では、アルコールが抜ける時間の目安から、飲酒運転がもたらす深刻なダメージ、そして客観的にリスクを「見える化」し、仕組みで防ぐ具体的な方法までを徹底解説します。確実な管理体制で、企業と従業員を守りましょう。

アルコールが“抜ける時間”とは?

「直前に飲まなければ大丈夫」。そうした自己判断が、思わぬ飲酒運転につながるケースは後を絶ちません。アルコールが体から抜ける時間は、飲酒量だけでなく、体重や性別、体質によって大きく変動します。

本章では、分解にかかる時間の目安を具体的に解説します。まずは正しい知識を身につけ、アルコール残存のリスクを理解することから始めましょう。

アルコールの代謝は1時間でどれくらい?

アルコールが体内で分解される速度には個人差がありますが、一般的に「1時間で体重1kgあたり約0.1g」が一つの目安とされています。

例えば、体重60kgの人であれば、1時間に分解できる純アルコールは約6gという計算です。これは、ビール(アルコール度数5%)に換算すると約150ml、日本酒(15%)なら約50mlに相当します。

しかし、これはあくまで平均的な数値に過ぎません。後述する体質や性別、その日の体調によって処理能力は大きく変動するため、この計算だけで「時間が経ったから運転しても大丈夫」と判断することはできません。

体格・性別・飲酒量で異なる処理速度

アルコールの分解速度は、飲んだ量だけでなく、個人の体格や性別によっても大きく左右されます。一般的に、体重が重い人ほど肝臓が大きく、体内の水分量も多いため、血中アルコール濃度が上がりにくく、分解が速い傾向にあります。

また、性別では、女性は男性に比べて体内の水分量が少なくアルコールの影響を受けやすいため、同じ量を飲んでも分解に時間がかかることが知られています。このように、同じ量のアルコールを摂取したとしても、アルコールが抜けるまでの時間は人それぞれです。抜ける時間の基準は、ドライバー個々の特性を無視した画一的なもので、あくまで目安であるということを理解しておきましょう。

参考:アルコールの吸収と分解 | 厚生労働省 健康日本21アクション支援システム

ビール1本でも“翌朝まで残る”?

「一晩寝ればアルコールは抜ける」という言葉も聞きますが、それは間違いです。

逆に、睡眠時にはアルコールの分解速度は起きているときの半分しかありません。

飲酒後に起きている場合と寝た場合を比較すると、飲酒後に寝た場合では、寝なかった場合の約2倍のアルコール量が体内に残っていたことが報告されています。

引用:習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方(男性編) 解説書(p26) | 厚生労働省

夜遅くに飲んだ場合、たとえ少量でも翌朝の呼気からアルコールが検出される可能性は十分にあると認識しておく必要があります。

【早見表】体重×飲酒量別の分解時間目安

では、具体的な飲酒量に対し、アルコールが抜けるまでの時間はおおよそどのくらいでしょうか。下の表は、「飲み会の飲酒レベル」と「体重」をかけ合わせ、分解にかかる時間の目安を一覧にしたものです。

例えば、体重60kgの人が「中程度(純アルコール約40g)」の飲酒をした場合、分解には約6.7時間かかる計算です。

これはあくまで計算上の理論値に過ぎません。次章以降で解説するアルコール代謝の正しい知識と合わせて、安全運転管理の参考情報としてご活用ください。

アルコール代謝の科学|体内で何が起きているか

アルコールが抜ける時間を正しく理解するには、体内で何が起きているかを知ることが不可欠です。「酔いが覚めたから大丈夫」という感覚的な判断がいかに危険か、その科学的根拠を本章で解説します。

アルコールを分解する肝臓の働きや、分解を担う酵素の役割、そして「酔いの感覚」と「体内のアルコール残存量」が必ずしも一致しない理由を深く理解しましょう。

肝臓の分解プロセスと酵素の役割

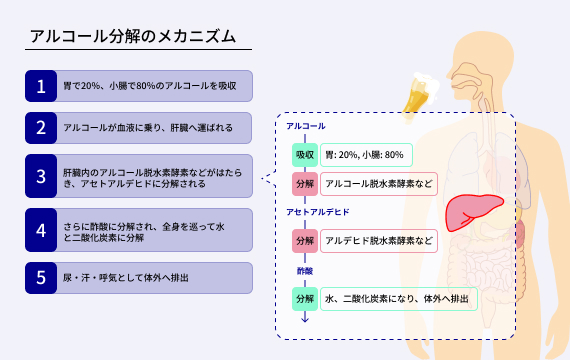

体内に摂取されたアルコールのほとんどは、肝臓で分解されます。このプロセスで中心的な役割を担うのが、2種類の分解酵素です。

まず、肝臓に取り込まれたアルコール(エタノール)は、「アルコール脱水素酵素(ADH)」によって、「アセトアルデヒド」へと変化します。次に、このアセトアルデヒドを「アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)」が分解し、無害な「酢酸」へと変換されます。

この一連の働きを担う酵素の活性度は遺伝や体質に大きく左右されるため、アルコールの分解速度にも大きな個人差が生まれるという仕組みです。

分解されなかったアルコールはどうなる?

肝臓の処理能力を超えて摂取されたアルコールは、どこへ行くのでしょうか。分解されなかったアルコールは血液に溶け込んだまま体内を循環し、その一部は呼気や汗として体外へ排出されます。アルコール検知器は、この呼気に含まれるごく微量のアルコールを測定する装置です。

重要なのは、「呼気中のアルコール濃度」が「血中のアルコール濃度」を正確に反映するという点です。飲酒運転の基準は、この呼気濃度で判断されます。そのため、たとえドライバー本人が「酔いは覚めた」と感じていても、血中にアルコールが残っていれば検知器は確実に反応し、飲酒運転になります。

「酔っていない=抜けている」は間違い

「酔っていないから大丈夫」という判断はリスクになります。酔いの感覚は脳への影響ですが、体内のアルコール濃度は消失しておらず、精神的な覚醒と身体的なアルコール分解はタイムラグがあります。

感覚と身体状態のズレは起こりうるものだという認識を正しく持ちましょう。

二日酔いとアルコール

「二日酔いがない」ことと「アルコールが抜けている」ことは、全くの別問題です。本章では、翌朝の運転でアルコールが検出される具体的なケースや、経過時間だけに頼ることの危険性を掘り下げます。管理者は従業員の「大丈夫」という感覚的な判断を鵜呑みにせず、潜在的なリスクを正しく理解し、対策を講じることが求められます。

二日酔いとアルコール残存の違い

「二日酔い」と、体内にアルコールが残っている「アルコール残存」は、全く別の状態です。二日酔いとは、アルコールの分解過程で生じる有害物質「アセトアルデヒド」などが原因で引き起こされる、頭痛・吐き気・倦怠感といった不快な症状を指します。

一方、アルコール残存(酒気残り)は、アルコールそのものがまだ分解されずに血中や呼気に残っている状態のことです。最も注意すべきは、二日酔いの自覚症状が全くなくても、体内にアルコールが残っているケースです。「気分はスッキリしているから大丈夫」という感覚的な判断が、意図せぬ飲酒運転を招く大きなリスクとなります。

翌朝の運転で検出されるケースとは

「十分寝たから大丈夫」。しかし、そうした自己判断が、翌朝の飲酒運転につながるケースは少なくありません。

例えば、体重60kgの人が深夜0時まで飲酒し、純アルコール40g(ビール中瓶2本程度)を摂取したとします。計算上の分解時間は約6.7時間のため、翌朝6時の時点では、本人の自覚がなくともアルコールが残っている可能性は十分に考えられます。

さらに、睡眠中は肝臓の機能が低下し、アルコールの分解速度が遅くなる傾向にあります。飲み会の終わり時間や睡眠時間だけで安易に判断せず、飲んだ総量の客観的な把握が、翌朝の思わぬアルコール検出を防ぐ鍵となるでしょう。

飲酒後の“時間”だけに頼る危険性

「8時間寝たからアルコールは抜けているはず」といった、経過時間だけを根拠にした判断は極めて危険です。

これまで解説した通り、アルコールの分解時間は、飲酒量や体重だけでなく、その日の体調、睡眠の質、遺伝的な酵素の活性度など、数多くの要因に左右されます。計算上の分解時間はあくまで理論値であり、ドライバー一人ひとりの状況によって大きなズレが生じるのが実態です。

「◯時間経てば大丈夫」という画一的なルールは、安全を保証するものではありません。時間はあくまで参考情報の一つと捉え、個人の感覚や時間に頼らない客観的な確認手段の導入が不可欠です。

飲酒運転が企業にもたらすリスクと責任

社用車を運転する従業員の飲酒運転は、当事者だけの問題では済みません。一つの不祥事が、企業全体の存続を揺るがすほどの重大な経営リスクに発展する可能性があります。本章では、飲酒運転が引き起こす法的・社会的な責任から、企業の信用失墜や事業継続への具体的なダメージまでを解説します。

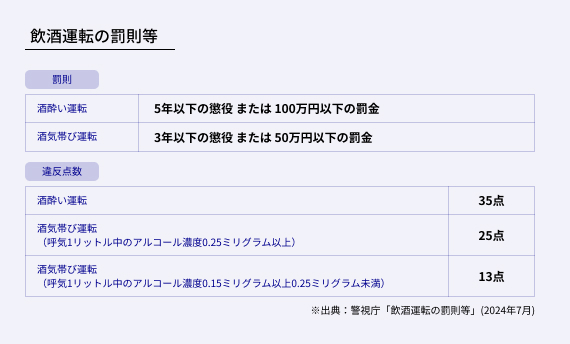

社員・当事者が背負う法的・社会的リスク

飲酒運転は、ドライバー当事者の人生を根底から覆すほどの重大な結果を招きます。

まず、道路交通法違反による厳しい行政処分(免許取消・停止)と刑事罰(懲役または罰金)が科せられます。これに加え、勤務先からの懲戒解雇や社会的信用の失墜は免れません。

その影響は本人にとどまらず、車両を提供した会社や同乗者、お酒を提供した側も同様に罰せられる可能性があります。たった一度の過ちが、職を失い、家族を苦しめ、経済的にも精神的にも計り知れない負担を生涯にわたって背負う結果につながります。この事実を全ドライバーが正しく認識することが、飲酒運転根絶の第一歩です。

企業側に生じうる信用・運用上のダメージ

従業員の飲酒運転は、当事者だけでなく企業にも深刻なダメージを与えます。特に、業務に関連する運転(社用車の使用、営業など)で飲酒運転が発覚した場合、企業は「使用者責任」や「安全運転管理義務違反」を問われます。これにより、車両の使用停止命令といった行政処分や、最悪の場合は事業許可の取消といった事態も起こり得ます。

さらに、メディアでの報道によるブランドイメージの失墜、取引先からの契約解除、金融機関の評価低下など、その影響は計り知れません。結果として事故後の対応や再発防止策の構築にかかるコストも含め、一つの不祥事が企業の存続を脅かす経営リスクにつながる可能性があります。

起きてしまったときの「想定すべき最悪の事態」

飲酒運転対策を怠った企業が想定すべき最悪の事態は、死亡事故などの重大な人身事故の発生です。万が一、従業員がこのような事故を起こした場合、企業は使用者責任を問われ、被害者や遺族から億単位にもなりうる高額な損害賠償を請求される民事訴訟に発展します。

さらに、安全管理体制の不備は経営陣の責任問題となり、企業の価値を著しく損なったとして株主代表訴訟を提起されるリスクも生じます。賠償金だけでなく、社会的信用の完全な失墜と事業継続の危機。これが、たった一件の飲酒運転が見過ごされた場合に起こりうる結末です。

自己判断に頼らない|“仕組み”で防ぐ飲酒運転

ドライバーへの注意喚起や教育だけでは、完全な飲酒運転の根絶は難しいと言えます。それゆえに客観的な事実に基づいた「仕組み」でリスクを管理することが不可欠です。本章では、アルコール検知器の測定結果を自動で記録・管理するテレマティクスなどを活用した具体的な解決策を解説します。

アルコール検知器の導入だけでは不十分

飲酒運転の根絶にアルコール検知器は大きな役割を果たしていると言えるでしょう。呼気中アルコール濃度を乗車前、後に測ることで、飲酒状態での運転を防止することができます。

しかし、アルコールチェックの義務化による導入は進みましたが、使用方法の共有、業務前後の安全運転管理者による目視確認など新たな業務が加わったことで、管理工数・業務負担が増えるという課題も生まれました。

課題感をまとめたこちらの記事もご参照ください。

白ナンバーのアルコールチェック|現場の負担解消にはテレマティクスサービスが有効

仕組み化で効率的な管理・運用を

どんなに優れたシステムも、現場のドライバーや管理者の負担が大きければ長続きしません。そこで現在注目されているのがテレマティクスサービスの活用です。

「NCSドライブドクター運行支援アプリ」では、運転者がスマートフォンでアルコール検知器の測定値を撮影します。画像認識技術で撮影画像からアルコール検知器の測定値を自動認識するため、簡単で確実な記録が可能です。

さらに、測定結果の画像は保存できるため、後からの確認もでき証拠にもなります。車両の日常点検もスマートフォンアプリから簡単に入力・登録できるようになり、紙の記録と比べて格段に管理しやすくなるでしょう。

動画で紹介

NCSドライブドクター運行支援アプリのサービス概要や活用イメージを動画でご紹介いたします。

これにより、乗車前のチェックが確実にルーティン化され、曖昧な自己判断を予防できます。客観的な数値データという確かな証跡で、企業の安全運転管理体制を強化することが期待できます。

まとめ

本記事では、アルコールが抜ける時間の目安と自己判断の危険性、そして企業が負うリスクについて解説しました。アルコールの分解時間には大きな個人差があり、時間や感覚に頼る管理には限界があります。従業員と会社の未来を守るため、検知器とシステムを連携させた客観的な管理体制を構築し、飲酒運転の根絶を目指しましょう。