2050年ゼロカーボンに向けて、公用車のEV化を推進する長野県。EV化に伴う課題を配車・充電マネジメントで解決に導く

- 導入の背景/課題

-

-

2019年度に都道府県として初めて「気候非常事態宣言」を行い、2030年度までに温室効果ガス排出量の60%削減を目標としている。環境負荷を低減するための重要施策の一つにEVの普及を掲げ、県公用車のEV化を推進

-

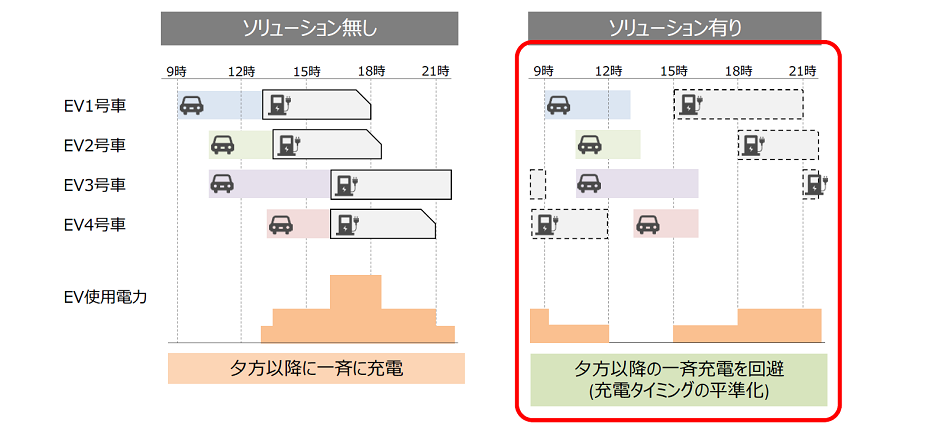

車両台数の増加に伴って充電タイミングが集中し、ピーク時の電力需要が増大。航続距離に対する不安も傾向があるなかで、AIを活用した適切な配車とEVの充電を平準化させる実証実験を開始

-

- 相談した経緯

-

-

日本カーソリューションズ(NCS)は業界の状況やEVの使用方法に関する豊富な知見とノウハウがある

-

- 導入の効果

-

-

EV全体の充電管理、配車管理を通じてEV導入を最適化。一台あたりの電気料金が年間約9万円削減する見込み

-

自治体や事業者を対象とした講演会を通じて取り組みの成果を発信。公用車管理におけるDX化の事例として全国から注目されている

-

長野県は本州の中央に位置し、山地の総面積が県の84%を占める山岳県。日本三大アルプスの一つである北アルプス飛騨山脈をはじめ、標高3,000mクラスの高い山が連なっており、「日本の屋根」と呼ばれています。

その山あいを縫って、千曲川や天竜川などの川が流れており、美しく豊かな自然を育んでいます。

東京や名古屋などの都市圏からもアクセスしやすく、また雄大な自然に囲まれた環境に魅力を感じる方も多くいらっしゃいます。

総務部 財産活用課 永井 征典 氏

環境部 ゼロカーボン推進室 小澤 裕 氏

企画振興部 DX推進課 相田 貞晃 氏

(1月31日 取材日時点)

導入の背景/課題

日本で初めて気候非常事態宣言を行った都道府県として

「EVの普及」を重要施策の一つに掲げる

2019年10月、猛烈な風雨を伴う台風19号が県内に接近し、県内を流れる千曲川の堤防が決壊しました。県内各地に甚大な被害をもたらしたこの台風は、*地球温暖化の影響で大気中の水蒸気量が増え、温暖化の影響がない場合に比べ、降水量が約14%も増加していたと指摘されています。こうした地球温暖化に要因があると考えられる自然災害が、世界各地で頻発化・激甚化しています。

- 出展:気象研究所 (一財)気象業務支援センター 報道発表 「近年の気温上昇が令和元年東日本台風の大雨に与えた影響」

世界の平均気温が上昇するなかで、このまま化石燃料に大きく依存した現在の経済社会を続けると、2100年には世界の平均気温が約2.6〜4.8℃上昇し、長野県も最大6.7℃上昇すると予測されています。このような背景から、長野県は2019年12月に「気候非常事態宣言」を行い、地球温暖化対策に取り組む意思を都道府県として初めて表明しました。

2020年10月には、全国で初めて2050年ゼロカーボンを目標に掲げる議員提案の条例が全会一致で可決・成立。最終エネルギー消費量の7割削減、再生可能エネルギー生産量の3倍以上への拡大などの具体的な目標数値を掲げました。2030年までの10年間は人類の未来を決定づける10年と言われているなかで、私たちに残されている時間はあとわずかです。そこで、2030年までに温室効果ガス排出量を60%削減するという目標を掲げ、具体的な行動計画として「長野県ゼロカーボン戦略」を策定しました。

戦略における重要施策の一つが、自動車使用に伴う環境負荷を低減するための「EVの普及」です。県として、EVの安心・快適利用に向けて、「未設置区間ゼロ・電池切れゼロ」の充電インフラ整備を促進しています。また県の事務事業における地球温暖化対策の取組をまとめた「第6次長野県職員率先実行計画」に基づき、特殊車両等を除く公用車の更新時には、原則EVへの切り替えを進めています。

相談した経緯

EVに関する豊富な知見とノウハウはNCSならではの強み。

誠実な対応で、保有する公用車の半数をサポート

地方自治体が民間企業に業務を発注する際には、公平かつ透明性を担保するために入札を行います。それはEVの調達においても同様で、事業者の応札結果に基づき、日本カーソリューションズ(NCS)へ発注しています。日本カーソリューションズ(NCS)のEVに関する豊富な知見とノウハウはさすがで、最新車種やEVの活用事例などは常に参考にしています。

公用車のEVの導入状況は110台(2025年3月末時点見込み)ですが、その半数近くを日本カーソリューションズ(NCS)にサポートいただいている状況からすると、誠実に対応いただいている結果なのではないかと受け止めています。

長野県では、松本合同庁舎にある公用車のEV化を積極的に進めており、更新対象となる車両は原則EV化しています。公用車をEV化するにあたって、不安視していたのは航続距離の問題です。脱炭素社会の実現を目指してEVを導入したにもかかわらず、電欠の心配からEVの使用をためらう傾向も見られました。そのため、電欠を回避する手段として、充電スポットでの経路充電も考えました。しかし公務中に30〜60分ほどの待機時間が生じるのに加えて、経路充電を前提にすると、1台ごとに充電認証カードの契約が必要になり、コストが増加してしまいます。

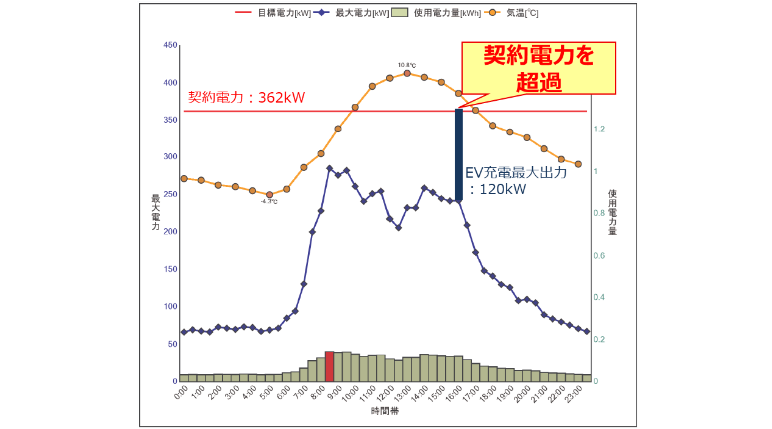

さらに、EVの導入に伴う電気料金の増加と、充電設備・充電器の整備も課題でした。一般的に、EVの導入台数が多くなると、使用電力量の想定に合わせた受電設備と、車両台数に合わせた充電器の設備が必要になります。長野県では、公用車の走行距離や新規登録後の年数によってEVへ更新してきましたが、裏を返すと、その年に何台のEVを導入するかはその年になってみないとわからないという状況です。決して計画的とは言えない導入計画だったため、常に既存の契約電力に収まるのだろうかという不安を抱えていました。実際に、日中の公務を終えた16時頃に電力量がピークを迎えるなど、EVを充電するタイミングに偏りが生じており、電気料金がかなり高くなる恐れがありました。

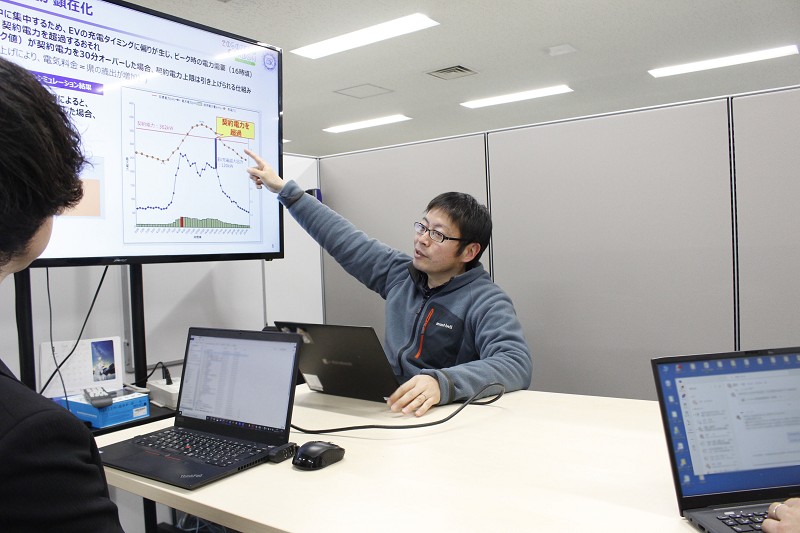

■充電マネジメントシステム導入前の電力需要表

これらの課題を解決するために行ったのが、AIを活用した公用車の配車・充電マネジメントの実証実験です。この実験では、公用車の予約・配車を行うシステムと松本合同庁舎の電力マネジメントシステム、EVの充電設備を連携させており、出発時間・予定走行距離等の予約内容に合わせて、最適な公用車が自動で配車されます。利用後は自動的に充電され、またシステムで充電タイミングを制御しているため、契約電力を上回ることなく充電をすることができます。さらに、本システムには、遠隔制御できる充電器を設置しているため、充電プラグの挿し忘れが起こらず、災害時や緊急時などでも安心してEVを稼働させることができます。

導入の効果

公用車の集中管理と、AIによる公用車の配車・充電管理システムの導入でEVの導入コストを最適化

充電のタイミングを平準化することで3kW充電の場合、電気料金をEV1台あたり年間24,348円の削減が見込めました。さらに、本格導入の際には公用車の一部を集中管理したことによるメリットが大きかったです。

それまでは、公用車の管理を各課で行っていました。というのも、県内全域を飛び回る課もあれば、管内を中心に回る課もあるなど、課の業務内容によって公用車の使い方や走行距離が異なるからです。公用車に対して愛着を感じる職員もいますが、分散管理していると走行距離の多い課の車両が一番先に更新のタイミングを迎えます。そうすると航続距離に不安を抱えるEVが配車されてしまったり、走行距離の少ない課の車両は更新のタイミングがなかなか来ないため、既存のガソリン車を乗り続けるという事態が発生したりします。EVの台数が増えるほど、選択できる車種と現場ニーズとの乖離が顕著になります。そのためEV全体の効率的な運用を行うために、公用車を集中管理することが必要でした。

公用車の集中管理と、AIによる公用車の配車・充電管理システムを導入したことで、走行距離が多い場合にはガソリン車を配車し、走行距離が少ない場合には電費の良い軽自動車規格のEVを配車するなど、EV導入を最適化することができました。その結果、EV1台あたり電気料金を年間90,168円削減できる見込みとなっています。ガソリン車の公用車を利用する場合は、走行距離にかかわらず満タン返しするというルールを設けていますが、公用車を利用するたびに、毎回契約したガソリンスタンドに行って給油しなければならず、時間のロスが発生してしまいました。かかる状況に鑑みれば、EVは充電プラグを挿すだけで充電できるので、この数字には表れないメリットもあると思います。

■配車・充電マネジメントシステム導入前後の比較

今回の実証実験は全国の自治体初の試みで、多くの自治体からお問い合わせをいただくなど反響が大きく、注目の高さを実感しています。話を伺うと、EVの導入台数に合わせた充電設備・充電器の整備が間に合わない、部署間の連携がうまく取れない、各部署で管理していて一元化できないといったお悩みが多いように見受けられます。EVの導入は自治体にとって一大プロジェクト。長野県もそうでしたが、現場の課題を吸い上げ、チームとして取り組むことで、推進のスピードが上がっていくと思います。

実証実験を通して見えてきた課題もあります。それは、冬季の電費の落ち込みです。松本合同庁舎から県庁までの距離は約120kmありますが、シートヒーターと暖房を使用すると航続距離に不安が残り、職員の不安を解消できたとは言い難い状況です。公務に支障が出ないよう、利用距離に応じてガソリン車を配車するなど、設定の精度を改善する必要があります。また、保有する車種の選択肢が少ないと、利用距離に応じて配車することが難しくなり、EV利用が進まないことも見えてきました。他の拠点に展開していくためにも、データを蓄積しながら、EVのベストミックスを図っていきたいです。

今後の展望

さらなるEVの普及を実現するために、

EVの特性を理解していただくための機会を提供

日本は、2030年度までに温室効果ガス排出量46%削減を目標に掲げています。しかし都道府県で初めて気候非常事態宣言を行った長野県が目指すのは、温室効果ガス排出量60%削減という高い目標です。かけがえのない地球を守り、将来世代に胸を張って引き継げる社会を実現するために、「長野県ゼロカーボン戦略」を指針として全力で取り組んでいきます。

交通(自動車)分野では、2050年までに県内を走る自動車をすべてEV・FCVに切替えるという目標を掲げていますが、県民の中には航続距離や雪道での走行に不安を抱えている方もいて、計画に比べ普及が伸び悩んでいるのが現状です。こういった航続距離の不安を払拭するために、市町村・事業者を対象とした講演会や展示会・EV試乗会を開催したり、県民の方を対象とした総合防災訓練で、非常用電源としてのEVの活用法を体験いただいたりと、EVの特性を理解していただく機会を用意しています。

(写真右)「令和6年度長野県総合防災訓練 避難所開設・運営訓練」では、地域住民のほか100を超える機関や団体が参加。EVを災害時の電源として活用できるデモンストレーションが行われた。

長野県は、一事業者として「長野県職員率先実行計画」を指針に温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいますが、2050ゼロカーボンを実現するためには、企業、県民の皆さん一人ひとりが、気候変動がもたらす影響を理解した上で、日頃からゼロカーボンに繋がる行動を実践していただくことが重要です。

日本カーソリューションズ(NCS)は、県内の各自治体のEV導入支援を行っていますが、多数のステークホルダーとつながる日本カーソリューションズ(NCS)だからこそ、社会全体のカーボンニュートラルを底上げする影響力があると考えています。自社のEVソリューションを積極的にご提案いただくことで、長野県内だけでなく、社会全体としてカーボンニュートラルの世界が広がっていく、そう考えています。カーボンニュートラル実現に向けて、一緒に盛り上げていただきたいです。