「EVは寒冷地に弱い」という課題を車両配置の最適化で解決。民設民営卸売市場が実現したエネルギーの地産地消モデル

- 課題/背景

-

-

エネルギーコストの削減と二酸化炭素排出量の低減を目的に、太陽光発電と蓄電池、EVを組み合わせた再生可能エネルギー導入事業に取り組む

-

給電システム、電力供給システムの構築においてEVの導入を検討していたが、寒冷地でのEV利用に不安を抱えていた

-

- 選定理由

-

-

日本カーソリューションズ(NCS)営業担当のスピーディーな対応や、リース会社のバイイングパワー(車両の手配)に安心感があった

-

EVを導入するにあたって補助金の利用を検討。申請の流れや書類の提出期限など細かくアナウンスいただき、無事補助金を活用できた

-

- 導入の効果

-

-

使い方を工夫することで、寒冷地でもEVを問題なく使用できることを実感。雪道でも快適性・静粛性を実現

-

EVの電力を100%太陽光発電の再生可能エネルギーを用いることで、車両の燃料代対前年同月比で42%削減

-

弘果 弘前中央青果株式会社は、青森県弘前市並びに津軽地域の生産者と消費者を結ぶ公共的総合卸売市場として、さらには世界に誇る青森りんごの流通拠点として、時代の「食文化」を支える社会的使命の実現を目指しています。青森県は海産物だけでなく、農産物の生産も盛んで、青森県産農産物の鮮度や味における信頼性は高い評価を得ています。

また、当社は青森県産農産物の魅力をより多くの方に知っていただくために、津軽地方の厳選された美味しい農産物を発信する「つがりあん」シリーズという自社ブランド商品を発売。皮の際まで甘いメロン「アムさん」をはじめ、りんごやシャインマスカットなど、さまざまな野菜や果物をラインアップしています。

課題/背景

「エネルギーの地産地消」「災害に強いまち」を目指して。

太陽光・蓄電池・EVを組み合わせた再生可能エネルギー導入事業を推進

昨今、地球温暖化が世界的な問題になっており、本社を構える青森県でも、温暖化の影響による農作物の変化が危惧されています。気候変動や資源の枯渇といった環境問題に対して、企業にはカーボンニュートラルやSDGs(持続可能な開発目標)などの対応が求められています。市場においては、生鮮食品を温度管理するための冷蔵設備による電力使用が非常に多く、また、電力のすべてを商用電力に頼っている市場も少なくありません。エネルギーコストの大きさや、二酸化炭素排出量の多さをいかに解決するかが課題でした。

その解決策のひとつとして、弘前市と連携し太陽光発電と蓄電池、EVを組み合わせた、再生可能エネルギー導入事業の取り組みを始めました。

平常時には発電した電力を蓄電池やEVに供給し、市場の運営や社用車としての利用など自家消費をすることでエネルギーコストの削減、CO2削減を図っています。

さらに市場のBCP(事業継続計画)の一環として、蓄電した電力を災害時に避難所の運営に活用しています。東日本大震災では、地震による直接の被害は少なかったですが、電気の復旧、ガソリン・灯油などの燃料供給に甚大な影響を及ぼしました。電力の供給停止は青果物の鮮度に大きな影響を与え、また積雪寒冷地においては生命に関わります。 EVによる物資の調達や、避難所などへの貸出を通じて地域の強靭化に貢献します。

このように当社は弘前市と給電システム・電力供給システムの構築を通じて、全国初の低炭素化型市場を目指すとともに、「エネルギーの地産地消」「災害に強いまち」を同時に実現することを目指しています。ひいては、先進的なモデル事例を創出することで、他地域への波及を視野に取り組んでいます。

EVが果たす役割は平常時・非常時ともに大きい一方で、太陽光発電から得られる電力は季節で変動します。特に日照時間が短い冬場には発電量が少なくなり、積雪の影響で発電できなくなる日もあります。何より、EVは冬の寒さに弱いと言われ、気温が下がると放電効率が低下し、走れる距離が短くなってしまうという話を聞いており不安を感じていました。しかし、EVの導入がエネルギーの地産地消に大いに貢献するため、既存車両をサポートいただいている日本カーソリューションズ(NCS)に相談することにしました。

選定理由

ノルウェーでの事例を参考に、利用方法を検討。

導入にあたって対応力の高い日本カーソリューションズ(NCS)に相談

当社ではリース会社を選定する際に、複数社から見積りを取り寄せていますが、日本カーソリューションズ(NCS)は対応が早く、回答もスピーディー。繁忙期には車両の急な入替えも発生するなかで、迅速な対応に何度も助けられました。これまでの実績を評価し、EVの導入においても日本カーソリューションズ(NCS)に相談しました。

私が前任者から引き継いだ時にはすでにEVを導入することが決まっていました。担当を引き継いだばかりで、補助金の申請に必要な手続きなど何もわからない状態でしたが、申請の流れや書類の提出期限などを細かく教えていただいたおかげで、無事補助金を活用することができました。

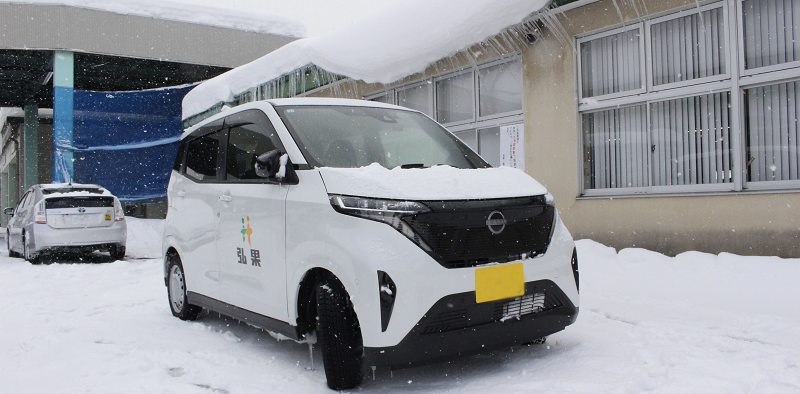

導入したのは軽自動車のEV3台で、総務部の各課で使用しています。用途は、郵便局や役所など比較的近場への移動に使用しています。EVは寒冷地での使用に不向きだと言われていますが、北欧のノルウェーでは新車販売台数の大半をEVが占めており、世界で最もEV普及率の高い国だと言われています。この背景には、EV購入時の免税や減税、充電インフラの整備など、政府による強力な後押しがあると思いますが、実は国内での走行距離は比較的短いということを耳にしました。確かに、短い距離ならばバッテリーの持続性や充電の頻度に関する不安が和らぎます。利用する目的や使い方次第では、寒冷地でも問題なくEVを利用できるのではないかと考えました。

そこで、比較的短い走行距離でも業務に支障の出ない総務部へと配置することに決めました。冬場はフロントガラスの霜や雪を溶かしたり、車内を温めたりするのに電力を多く使用するため、バッテリーの減りが早いですが、夏場は特に問題なく使用できています。確かに電欠が心配ではあるものの、バッテリー残量を常に100%にしておくなど利用状況を整えることで問題を解消できています。

導入の効果

EVを導入したことで、燃料代を42%削減。

雪道や凍結路の走行に頼もしさを感じるEVの乗り心地

EVを導入した一番の効果は、燃料コストの負担を大幅に軽減できたことです。当社では、太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、日中に発電した電気を充電し、EVの充電に活用しています。つまり、EVの走行に使用する燃料は、100%再生可能エネルギーです。昨今、ガソリン価格が国際的な原油の値上がりで高騰し続けているなかで、当社も燃料コストの負担は非常に重くのしかかっています。そこにEVを導入したことで燃料コストは大幅にダウンしました。11月のガソリン使用量は対前年同月比で53%削減(総務部)、燃料代も42%(総務部)削減することができました。

軽乗用車ならではの、運転のしやすさも魅力です。運転に慣れていない若手従業員の軽微な事故が増えるなかで、当社でも軽自動車の導入を始めていますが、導入したEVは軽自動車ならではの優れた小回り性能を備えており、狭い場所でも安心です。青森県内でも積雪量の多い弘前市では、道路がブラックアイスバーンになっていることも珍しくありません。導入したEVは2WD(前輪駆動)ではあるものの、モーター駆動による滑りにくい性能で、ガソリン車と変わらない安定した走りを見せてくれます。

また、ガソリン車と比べるとエンジンがないため振動が少なく、静粛性の高さに驚きました。ガソリン車で雪道を走ると、ガタガタという不快な振動を感じていましたが、ほとんど振動を感じず、走行性能や安全性は軽自動車とは思えないほどの頼もしさを実感しています。

今後の展望

さらなるEVの導入を推進し、地域産業の持続的な発展に貢献

2024年3月頃からEVを導入し、約1年間利用し続けたことで、EVを導入するメリットが見えてきました。ランニングコスト、つまり燃料コストを大幅に削減できること。さらに、冬場でも運転しやすく、環境問題への対応や災害時への対応を考慮すると、EVを導入したメリットはとても大きいと考えています。

当社は民設民営の卸売市場として、時代の潮流を見越して市場を変化させています。そうすることで、地域産業も持続的に発展していくことを期待しているからこその取り組みです。今でこそ弘前市内でEVを見かけることも増えてきましたが、まだまだ多いとは言えません。

現状すべての車両をEVに変えるのは、コストの観点からすると難しいのですが、不安視していた冬場でも利用方法に応じて活用することで、問題なく運用できるという手応えを掴みました。この成果をほかの部署へも共有し、リース期間が満了するタイミングで少しずつ増やしていくことが理想的だと考えています。

そのためには、日本カーソリューションズ(NCS)の力が必要です。EVの技術進化は著しく、不安視されていた航続距離や充電時間の改善が進んでおり、今後も乗用車や商用車、トラックなどさまざまなEVが登場すると思います。そうした最新車種に関する情報を提供いただきたいと思います。日本カーソリューションズ(NCS)の知見を借りながら、さらなるEVの導入を進めていき、地域産業の持続的な発展に貢献していきたいです。