生産工程の「見える化」を実現したデジタル板金会社が新たに目指したのは事故リスクの「見える化」

株式会社フジムラ製作所さま

株式会社フジムラ製作所 代表取締役社長

藤村 智広氏

業種:その他製造

導入サービス:テレマティクス

導入効果:安全管理・事故削減/車両管理高度化/働き方改革・コンプライアンス/業務効率化

- 導入の背景/課題

- ・製品の納品や工場間での配送において、トラックや乗用車を利用。路地の入り組んだ住宅街の狭い道路を走ることも多く、交通事故防止や安全運転意識の向上を目的とした施策を実施する必要があった

・業績の拡大とともに、会社で所有する車両も増加。日々の安全管理と運行管理を行う必要があった

- 選んだ理由

- ・さまざまなテレマティクスサービスの導入を検討した中で、社用車のリースをお願いしているNCSが紹介する『通信型ドライブレコーダーOffseg(オフセグ)』なら間違いないと感じた

・車両の手配だけでなく、減価償却や経費計上についても手厚くアドバイスしてくれる点

- 導入の効果

- ・運転時の事故リスクを「見える化」して安全運転指導に生かすとともに、車載器からの音声ガイダンスで危険運転を抑止

・自動で作成されるe-learning用教育資料をドライバーの研修に活用することで、安全運転意識の向上を目指す

株式会社フジムラ製作所は、埼玉県川口市にある板金加工会社です。2000年の設立以降、早くからICTの可能性に着目し、デジタル技術とネットワーク技術を駆使した板金加工の先進的な仕組み「デジタル板金」をコンセプトに掲げ、見積りから納品まですべての生産工程の「見える化」と加工技術・情報のデジタル化を実現し、少量多品種生産はもちろん、量産品など、あらゆるニーズに対応できる生産体制を構築しています。

従来の製造現場では、人の手によって溶接や組み立てが行われており、職人の技量によって品質に差が生じることも。当社では、属人化しがちな職人の技術や加工実績、ノウハウを社内サーバーに蓄積・共有・技術情報としてデータベース化しており、600,000件以上のデータから、お客さまが作りたい製品のイメージを3Dデータ化。実加工前に完成イメージをご確認することも可能です。2023年にはAI搭載型自動溶接システムを導入するなど、最新技術や設備を活用しながら、デジタル板金の発展に努めています。

課題/背景

「デジタル板金」を掲げる板金加工会社が目指す安全運転管理体制の構築

株式会社フジムラ製作所 代表取締役社長 藤村 智広氏

現在当社で管理する社用車は7台(2024年11月現在)。内訳はトラック4台と乗用車3台です。トラックは製品の納品や工場間の輸送に利用していますが、住宅街や学校周辺の道路を走行することも多く、交通量こそ少ないものの、道幅が狭かったり、見通しが悪かったりすることも。製造現場においてはヒヤリハット事例を社内で共有したり、事故防止のための講習を開いたりと、事故を未然に防ぐための施策を行っていますが、車両の運転においては安全運転の敢行を指示するのみで、「ドライバー任せ」になっている状況でした。配送専門のスタッフを増員し、新たに部署を設立するなかで、安全運転管理体制を構築する必要がありました。

選定理由

NCSの素早いレスポンスと的確な返答への安心感から導入を決定

テレマティクスサービスの導入を検討するにあたって、デジタルタコグラフを中心に通信型ドライブレコーダー関連のサービスを調べましたが、さまざまなものがあり過ぎて、正直どれを選べばいいのかわかりませんでした。そんな時に相談したのが、社用車のリースをお願いしているNCS。

NCSとはテレマティクスサービスを導入する前からの付き合いで、取引先の車両を引き継いだことをきっかけにご紹介いただきました。それまでは、社用車のすべてを自社で購入していましたが、所有する車両の台数が増えるほど償却費計算や税金、保険の支払いといった事務処理が煩雑になり、管理業務コストが膨大になっていました。そこで、NCSのオートリースを利用することに。感心したのは、営業担当の対応がスピーディなこと。疑問点や相談に対してのレスポンスが早く、また的確な返答で信頼できました。これは「クルマ」に限ったことではありませんが、相談する時というのは困っている時でもあるので、素早い対応が何より安心できました。

テレマティクスサービスを導入した後も、きっと使い方に困ったり、うまく操作できなかったりすることが出てくるはず。そう考えると、対応がスピーディかつ信頼できるNCSに相談するのが間違いないと思いました。NCSから紹介されたのは、安全運転管理サービス『Offseg』。携帯操作、法定速度超過、一時不停止などを検出すると、自動でドライバーや管理者に警告・通知する機能を有しており、「音声ガイダンスを鳴らさないように運転しよう」というある種の緊張感を与えることができますし、管理者がチェックしているということが、事故防止の抑止力にもつながります。『Offseg』なら日報・月報のデジタル化、アルコールチェック、車両の位置情報や運行ルートの確認など、当社が将来的に取り組まなければならない課題が解決できると考えて、導入に至りました。現在は、ほぼすべての車両に『Offseg』を設置しています。

導入の効果

事故リスクの「見える化」を実現

事故の根本的な原因を特定して、再発を防ぐ

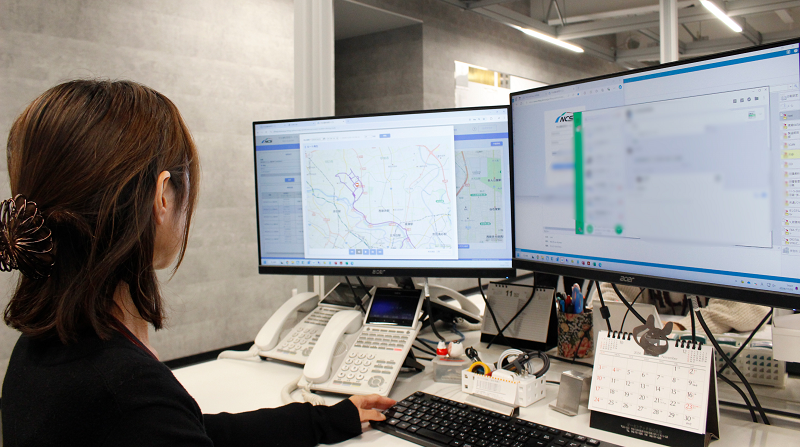

Offseg(オフセグ)を利用した運行管理業務

導入の効果は、運転時の事故リスクを「見える化」できたこと。『Offseg』では、人的事故要因の約7割を占める「12シーン」をAIが検出すると、自動でドライバー・管理者に警告・通知します。もちろん、さまざまなリスクの映像を確認することも可能です。ドライバーがいつ・どこで・どのような運転をしていたのか、Web上から確認できるのは安全運転管理者にとって大きなメリット。

近年は、あおり運転が大きな社会問題として取り上げられており、あおり運転を行ったドライバーに対する罰則が強化されています。「あおり運転」というと、個人間のトラブルのように思われがちですが、当社のように車両を利用して業務を行っている企業にもリスクが存在します。コンプライアンス違反は発生してからでは遅く、違反行為を発生させないための体制構築が何より重要。その点、『Offseg』はドライバーの挙動を映像で確認できるので、より確実な安全運転指導につなげることも可能でしょう。

また、『Offseg』に記録された映像を解析することで、ドライバーが事故を起こした時の原因や経緯を調べることも可能です。事故原因の大半は、安全不確認などのヒューマンエラーによるものだと言われますが、何かに気を取られて確認が不足していたのか、それとも全く確認をしていなかったのか、事故の根本的な原因を特定しなければ、再発を防ぐことはできません。事故を起こした当時の記憶は曖昧になりがちだからこそ、交通事故の状況を客観的に把握することで、安全運転指導への活用はもちろん、事故に巻き込まれた時のトラブルからドライバーを守ることもできると考えています。

Offseg(オフセグ)車載器が取付された車両(車室内から撮影)

今後の展望

クルマを走らせる企業として、「事故ゼロ」はもちろん、「危険運転ゼロ」を目指したい

『Offseg』をどのように活用していくのかは、これからの課題です。例えば、日報の入力や始業前点検。現在は紙ベースで運用していますが、デジタル化することでドライバーの業務負荷を軽減するとともに、管理者の業務効率化に役立てることができると考えています。また、録画された自社のヒヤリ映像を活用して、社内講習などの実施も検討しています。

車載器からは目的地までの走行時間や走行ルートなど、さまざまなデータを得ることができます。納品時刻や積み降ろし時間などの情報をデータとして蓄積することで、配車計画や配送ルートの最適化に活用できるのではないかと考えています。

当社の社用車には「FUJIMURA SS」というロゴが入っています。つまり、社用車というのはフジムラ製作所の看板やブランドを背負って走るようなものです。社用車の運転は社会からの信頼やブランドイメージに直結するという意識を持たなければなりません。クルマを走らせる企業として、「事故ゼロ」を実現するとともに、「危険運転ゼロ」を目指していきたいと考えています。

当社は運送業ではないため、テレマティクスサービスや各種ツールに対する知見はそこまで持ち合わせていません。これからもNCSにはオートリースを通じて車両を提供いただくとともに、新しいツールやサービスに関する情報を提供いただけたらと思います。